くつ下をはくようになったのはなぜ?

くつ下をはくようになったのはなぜ?

くつ下をはくようになった理由は古代エジプト文明にまでさかのぼる

くつ下は日常生活の中で当たり前に存在しているアイテムですが、その背景には人類の暮らしの変化、技術の進化、そして文化の発展が深く関わっています。単に足を覆うためのものではなく、時代や地域ごとの生活様式、社会的な価値観、さらにはファッションや健康への意識の変化を映し出してきた存在なのです。

たとえば、現代の私たちは寒い日に厚手のくつ下を履いたり、スポーツをするときに機能性ソックスを選んだりしますが、これらの選択肢もすべて「くつ下」が進化し続けてきた証です。また、くつ下は性別や年齢を問わず、誰もが使うアイテムでありながら、それぞれのニーズや目的に合わせて無数のバリエーションが生み出されてきました。

では、そのルーツや変遷にはどのような物語があったのでしょうか?この記事では、くつ下の始まりから現代に至るまでの壮大な歴史をたどりながら、私たちが「なぜくつ下をはくようになったのか」という根本的な問いに迫っていきます。

寒い冬、あったかいくつ下に包まれていると、なんだかほっとしますよね。でも、私たちが当たり前のように履いているこの「くつ下」、一体いつ、何のために生まれたのでしょうか?

今回は、くつ下の歴史と誕生理由を深掘りしてご紹介します!✨

🏺 くつ下の歴史は「古代エジプト」時代にまでさかのぼる!

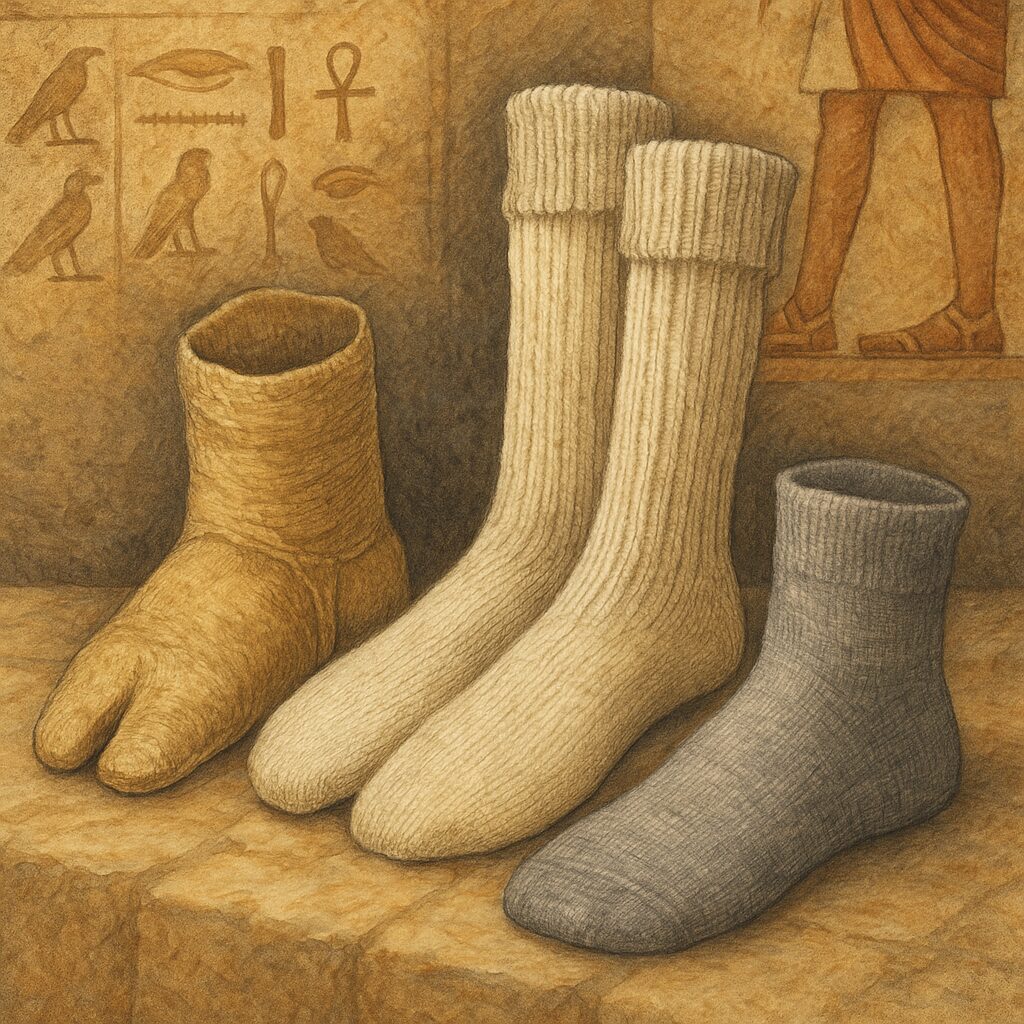

実はくつ下の起源はなんと紀元前1000年ごろの古代エジプトまで遡ると言われています。つまり、くつ下は人類が文明を築き始めたころから存在していたのです!

📌 その頃のくつ下とは?

- **素材はウールやリネン(麻)**などの天然繊維

- 足の指を覆う”袋状”の布で、今日のくつ下の原型のようなもの

- つま先が2つに分かれた「足袋」状のものもあり、サンダルと一緒に履くことができた!

🏺ミイラとともに発見!

考古学の調査では、実際にミイラに履かせてあったウール製のくつ下が発掘されています。この発見は、当時の人々が寒さ対策だけでなく、死後の世界でも快適であるようにとの思いを込めていたことを示しているのかもしれません。

🤔 なぜくつ下をはくようになったの?その3つの理由!

理由はズバリ…

🌡️「防寒」と「衛生」と「社会的ステータス」!

① 寒さから足を守るため

当時の住居や建物は今のような暖房設備が整っていなかったため、冷たい地面や粗い床から足を保護することが最も重要な目的のひとつでした。

② 汗や汚れから靴を守るため

特に革靴が登場してからは、汗で靴が傷むのを防ぐ目的でくつ下を履くようになりました。清潔さを保つだけでなく、靴の寿命を延ばす役割も果たしていたのです。

③ ステータスの象徴としての役割

中世ヨーロッパにおいて、レースのくつ下や絹のくつ下は王侯貴族の間で流行し、身分の高さや富の象徴とされていました。見せびらかすように裾からのぞかせる「見せる靴下」文化もこの頃に始まったのです。

🧦 くつ下の進化:中世〜現代

くつ下は時代とともに進化し、機能性も見た目も大きく変わってきました。

| 時代 | 特徴 |

|---|---|

| 🏰中世ヨーロッパ | 靴下は手編みで生産、素材は羊毛や絹。上流階級の高級品として人気 |

| ⚙️産業革命以降 | 機械編みが登場し、大量生産が可能に。くつ下は一般庶民にも普及 |

| 👟20世紀〜現在 | ナイロン、ポリエステルなどの化学繊維が登場。スポーツ用、医療用、デザイン性重視など多様化 |

さらに近年では、抗菌加工や吸湿発熱素材を使った高機能くつ下も登場しており、日常生活を快適に支えてくれています。

💡トリビア:日本にくつ下が伝わったのはいつ?

日本に「西洋式のくつ下」が本格的に伝来したのは幕末〜明治時代ごろ。

それ以前は「足袋(たび)」が主流で、草履や下駄と一緒に履かれていました。明治維新以降の洋装化の流れとともに、西洋式の靴とともにくつ下が普及し、やがて日本人の生活に欠かせないアイテムとなりました。

現在では「五本指ソックス」や「和風デザインのくつ下」など、日本独自の進化も遂げています。

🌍 世界のくつ下文化もさまざま!

くつ下は世界中で使用されていますが、国によってその文化や用途には違いがあります。

- 🧊 フィンランドやノルウェーでは、防寒性能の高い毛糸のくつ下が必需品

- 💃 スペインやイタリアでは、デザイン性に優れたファッションくつ下が好まれる

- 🧽 アメリカでは、家でも靴を脱がない文化から、くつ下をあまり履かない人も

こうした違いを見ると、くつ下がただの衣類ではなく文化を映す鏡であることが分かりますね。

まとめ:くつ下はただのファッションではなかった!

- ✅ 起源はなんと古代エジプト、ミイラも履いていた!

- ✅ 防寒・衛生・ステータスという多機能な目的で発展

- ✅ 産業革命で大衆化し、現代では機能性・ファッション性ともに進化

- ✅ 日本にも明治時代に伝来し、今や当たり前のアイテムに

- ✅ 世界各地でそれぞれのくつ下文化が存在!

くつ下1足にも、実は数千年にわたる深い歴史と人間の知恵が詰まっていたのですね。次にくつ下を履くとき、ちょっとだけその背景に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?🧦✨