SDGs2番・わたしたちにできること

SDGs2・わたしたちにできること

🌾 SDGs2番「飢餓をゼロに」:わたしたちができること

こんにちは!今日は、SDGs(持続可能な開発目標)の中でも、とても大切で身近な「SDGs2番 飢餓をゼロに」という目標についてお話しします。そして、わたしたち一人ひとりが、このSDGs2番の目標のために何ができるのかを考えてみたいと思います。

飢餓と聞くと、どこか遠い国の話に感じる人も多いかもしれません。でも実は、日本でも子どもや高齢者の「隠れた飢餓」や、食べ物を十分に得られない人がいるのが現実です。さらに、世界ではまだ多くの人が毎日十分な食事をとれずに苦しんでいます。

そんな現状を変えるために、SDGs2番「飢餓をゼロに」では、こうした目標が掲げられています。

SDGs 目標2:飢餓をゼロに

2030年までに飢餓を終わらせ、すべての人々、とくに貧困層や幼い子どもたちが一年中、十分で栄養のある食料を確保できるようにする。

この記事では、次のような流れでお話を進めていきます。

- SDGs2番「飢餓をゼロに」が目指すこととは?

- 世界の飢餓の現状

- 日本の現状

- SDGs2番でわたしたちにできること(家庭・学校・地域・企業・国際協力)

- SDGs2番の達成がもたらす未来

それではさっそく見ていきましょう!

SDGs2番が目指すこととは?

SDGs2番が目指すのは、単に「おなかを満たす」ことではありません。

- 十分なカロリーがとれること

- 栄養バランスが取れた食事ができること

- 安定的に食料が手に入ること

- 持続可能な農業が行われること

- 気候変動や自然災害にも強い食料生産ができること

つまり、食べ物があるだけではなく、「栄養」と「持続可能性」が大きなポイントなのです。

世界の飢餓の現状

国連の報告(FAOの『The State of Food Security and Nutrition in the World』など)によると、2022年時点で世界には 約7億人以上 が飢餓の状態にあります。特に深刻なのが以下の地域です。

- アフリカのサハラ以南地域

- 南アジア

- 中南米の一部地域

さらに、コロナ禍やウクライナ危機、気候変動の影響もあり、飢餓人口はここ数年で増加傾向にあります。

飢餓の主な原因は以下の通りです。

- 貧困

- 紛争や戦争

- 気候変動による干ばつや洪水

- 食料価格の高騰

- インフラ不足

特に女性や子どもは、飢餓の影響を大きく受けやすいと言われています。

日本の現状

「飢餓」というと、あまり日本では実感がわかないかもしれませんが、日本にも隠れた課題があります。

子どもの貧困

日本では、子どもの約7人に1人が貧困状態にあると言われています。経済的に苦しい家庭では、

- 食事の回数を減らす

- 栄養が偏る

- 学校給食に頼る

といった現実があります。

食料自給率

日本の食料自給率(カロリーベース)はおよそ38%(2023年度推計)。多くの食べ物を海外からの輸入に頼っています。もし輸入が止まったら、多くの人が十分な食料を手に入れられなくなるリスクがあります。

食品ロス

一方で日本では年間 約522万トン(令和3年度推計)の食べ物が、まだ食べられるのに捨てられています。これは、国民一人あたり毎日お茶碗1杯分のごはんを捨てている計算です。

わたしたちにできること

では、この「飢餓をゼロに」という大きな目標のために、わたしたちは具体的に何ができるのでしょうか?

ここからは、「SDGs2・番わたしたちにできること」という視点から家庭、学校、地域、企業、そして国際協力という5つの場面で考えてみたいと思います。

【家庭でできること】

① 食品ロスを減らそう

家庭でできる最大のことは、やはり「食品ロス」を減らすことです。

- 冷蔵庫の中をこまめにチェックする

- 買いすぎない

- 賞味期限・消費期限を正しく理解する

- 食べきれる量だけ調理する

- 残った料理はリメイクする

たとえば、カレーの残りをカレードリアにしたり、余った野菜をスープに入れたり。少しの工夫でムダを減らせます。

② バランスのよい食事を意識する

飢餓の問題は、単に「食べ物がない」だけではありません。ビタミンやミネラルなど、栄養不足も大きな課題です。

- 野菜を1日350g目標に

- いろいろな食材を食べる

- 偏食を減らす

自分自身や家族の健康を守ることは、医療費の削減にもつながり、社会全体に貢献します。

③ 地産地消を選ぶ

なるべく地元でとれた食材を選ぶこともSDGsの大切な行動です。

- 輸送エネルギーの削減

- 地域農家の応援

- 新鮮でおいしい

スーパーなどで「地元野菜」のコーナーをチェックするのも楽しいですよ!

④ フードドライブや寄付に参加する

食料が余ってしまったら、捨てる前に寄付するという選択肢もあります。

- フードドライブ:家庭で余っている未開封の食品を集め、必要な人に届ける活動

- 子ども食堂への寄付

- フードバンクへの支援

家庭に眠る食品が、誰かの命を支えるかもしれません。

【学校でできること】

① 給食を残さず食べよう

学校でいちばん身近な「食」に関することは、やはり給食です。給食の残りを減らすことも、立派なSDGsの行動です。

- 苦手な食べ物も少しずつ挑戦する

- 食べきれる量を先生に相談する

- 友達同士で「残さない工夫」を考える

日本の学校給食は、栄養のバランスをとても考えています。だから、残さず食べることは、自分の健康のためにも大事です。

② 食育を深める

食育とは、食べ物の大切さや、食べ物ができるまでの背景を学ぶことです。授業だけでなく、こんな活動も大切です。

- 畑で野菜を育てる体験

- 調理実習で地元の食材を使う

- 食べ物の国や文化を調べる

自分が食べているものがどこから来たのか、どうやって育てられているのかを知ると、食べ物への感謝の気持ちが生まれます。

③ 募金や支援活動に参加する

学校でも、ユニセフ募金や赤い羽根募金など、飢餓をなくすための活動が行われています。

- 少額でも募金に協力する

- 学校でポスターを作って呼びかける

- 行事で食料支援をテーマにする

「自分には無理」と思わずに、小さな行動が大きな力になります。

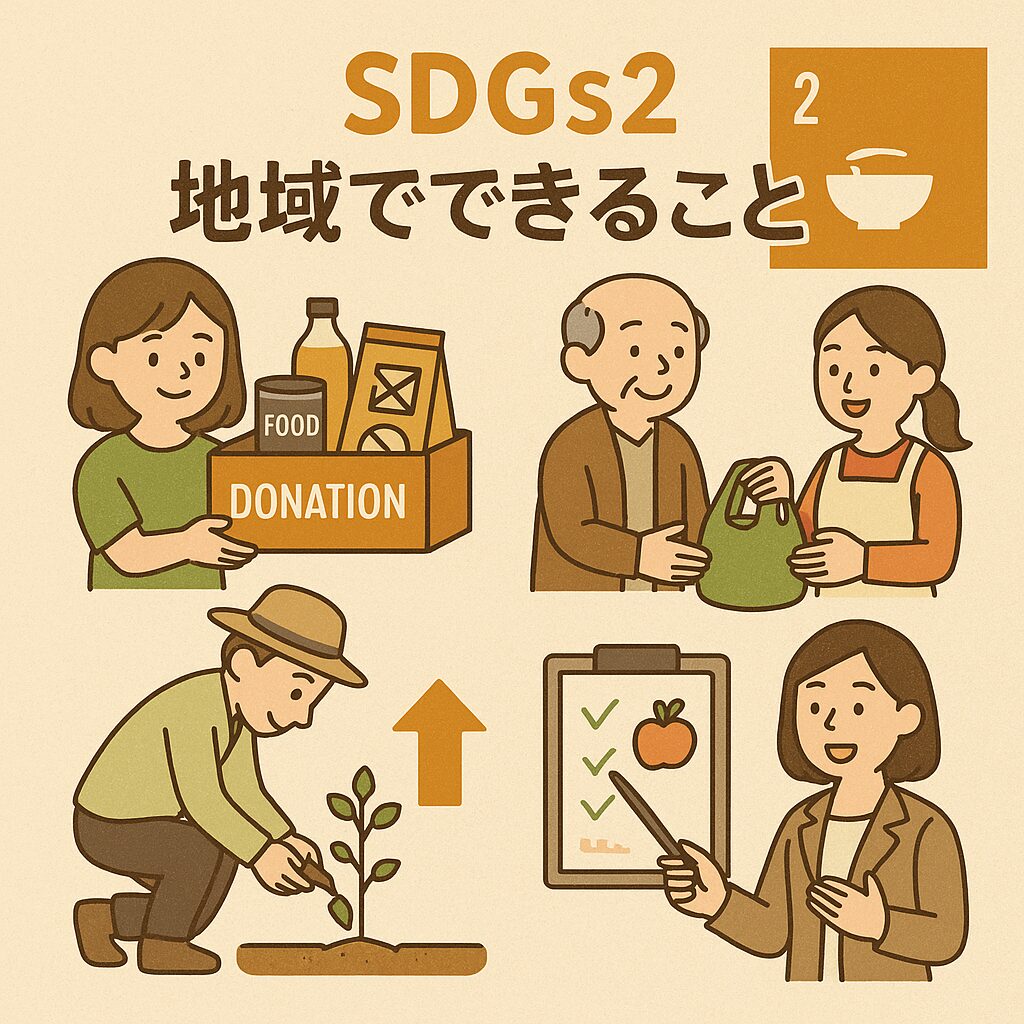

【地域でできること】

地域でも、わたしたちにできることはたくさんあります。

① 子ども食堂の応援

日本全国に広がっている「子ども食堂」は、経済的に苦しい家庭の子どもたちが、無料または安価で温かい食事をとれる場所です。

- ボランティアでお手伝い

- 食材やお金を寄付する

- SNSで広める

自分の住む地域にも、きっと子ども食堂があります。一度調べてみると良いでしょう。

② 地元の農家を応援する

地域の農産物を買うことも大切な支援です。

- 朝市や直売所を利用する

- 農業体験に参加する

- 産直通販で購入する

地元の農業が元気になると、地域経済も活性化し、災害や輸入ストップのときも食料を確保しやすくなります。

③ フードドライブやフードバンク

地域の自治体やスーパーで、フードドライブを行うところが増えています。

- 賞味期限が残っている食品を寄付

- ボランティアで仕分け作業を手伝う

- 家族や友達に活動を紹介する

「余って捨てる」から「必要な人へ届ける」へ。まさにSDGsの行動です。

【企業でできること】

企業も、SDGs2番の達成に大きな力を持っています。

企業も、SDGs2番の達成に大きな力を持っています。

① フードロス削減の取り組み

食品メーカー、スーパー、コンビニなど多くの企業が、食品ロス削減に取り組んでいます。

- 規格外野菜を商品化する

- 食べきりサイズの商品を販売する

- アプリで余った食品を安く販売する

例えば、「TABETE」や「No Food Loss」など、飲食店の余剰料理を割安で購入できるアプリも登場しています。

② 安全で栄養のある食品を開発する

特に途上国向けに、栄養価の高い食品を開発する企業もあります。

- ビタミンや鉄分を強化した食品

- 保存がきくパッケージ

- 調理が簡単なインスタント食品

こうした商品は飢餓対策にとても重要です。

③ 寄付や支援活動

企業がCSR(社会的責任)の一環として行う支援も、大きな力になります。

- 売上の一部を寄付する

- 食料支援のための商品を開発

- 国際NGOと協力する

「企業だからできること」がたくさんあります。

【国際協力】

世界の飢餓をなくすには、国際協力が欠かせません。

① フェアトレード製品を選ぶ

フェアトレードとは、公正な価格で取引し、生産者の生活を守る仕組みです。

- フェアトレードのチョコレートやコーヒーを買う

- 学校や会社で紹介する

- SNSで広める

生産者がきちんと生活できるようになれば、食料問題の解決にもつながります。

② 募金や支援団体に協力する

国際的に活動している団体がたくさんあります。

- WFP(世界食糧計画)

- ユニセフ

- セーブ・ザ・チルドレン

- 国境なき医師団

少額の寄付でも、多くの命を救う力になります。

③ 海外ボランティア

学生や社会人が、途上国の支援に行くことも増えています。

- 農業指導

- 食料配布

- 食育活動

現地に行かなくても、オンラインで支援活動に参加できるプログラムもあります。

【SDGs2番の達成がもたらす未来】

最後に、「飢餓をゼロに」することで、世界はどんな未来になるのでしょうか?

- 子どもたちが元気に育つ

- 病気や死亡率が減る

- 働ける人が増えて経済が豊かになる

- 紛争が減る可能性もある

- 環境を守りながら持続可能な社会になる

SDGs2番は、他のSDGsとも深くつながっています。例えば、飢餓をなくすことで「貧困をなくす(目標1)」や「すべての人に健康と福祉を(目標3)」も進展します。

まとめ

「飢餓をゼロに」という目標は、とても大きくて遠い話のように感じます。でも、この記事で紹介したように、わたしたち一人ひとりの小さな行動がつながれば、大きな力になります。

- 食品ロスを減らす

- バランスよく食べる

- 地元の農家を応援する

- 募金や支援に参加する

- フェアトレードを選ぶ

このようなSDGs2番でわたしたちができることを意識して、できることから、今日から始めてみませんか?

飢餓をなくすための豆知識15選

飢餓ってどんな状態?

「飢餓」とは、ごはんが十分に食べられず、体が元気に動かない状態のことです。世界では、8億人以上の人が、毎日こんな状態に苦しんでいます。

お腹いっぱい食べられないのはなぜ?

世界では、みんなが食べられるだけの食べものが作られています。なのに、お腹を空かせている人がいるのは、貧しさや戦争、気候変動など、たくさんの理由があるからです。

貧しいとごはんが食べられない

お腹を空かせている人の多くは、貧しい地域に住んでいます。とくに、農業で生活している人たちは、天候が悪かったりすると、作物が育たず、食べものもお金もなくなってしまうことがあります。

目に見えない飢餓もある

「隠れ飢餓」という言葉を知っていますか? これは、お腹はふくれても、体に大切なビタミンやミネラルが足りていない状態のことです。この状態が続くと、病気にかかりやすくなったり、体がうまく成長しなくなったりします。

SDGs 2番が目指すこと

SDGsの目標2番は、ただ飢餓をなくすだけではありません。環境にやさしい農業をすることで、未来もずっと食べものが作れるようにすることも目指しています。

もったいない! 食品ロス

世界で作られる食べものの約3分の1が、捨てられています。これは、飢餓に苦しむ人たちのごはんになるはずだったものです。食べものを無駄にしないことは、飢餓をなくすことにつながります。

飢餓と勉強の関係

お腹が空いていると、元気に学校に通えません。勉強ができなくなると、将来、いい仕事につけず、また貧しい生活に戻ってしまうことがあります。

女性の力はすごい!

開発途上国では、食べものを作る仕事の半分くらいを女性がしています。女性がもっと農業について学んだり、お金を借りて畑を広げたりできるようになると、作れる食べものが増え、家族みんながごはんを食べられるようになります。

戦争と飢餓はつながっている

戦争が起きると、畑はこわされ、食べものを運ぶ道も使えなくなります。すると、人々は飢餓に苦しむことになります。

気候変動は食べものに影響する

地球温暖化で、大雨や日照りが増えています。このような異常な天候は、農作物に大きな被害を与え、農家の人たちを困らせています。

飢餓は経済にも悪い

お腹を空かせた人が多いと、国全体の経済も元気になりません。みんなが健康でお腹いっぱいになれば、よく働けるので、国も豊かになります。

子どもの成長を止める飢餓

栄養が足りないと、子どもの体が十分に成長しません。これは「発育阻害」と呼ばれ、一度そうなってしまうと、なかなか元には戻りません。

科学の力で飢餓をなくす

科学技術も、飢餓をなくすために役立っています。たとえば、あまり水がなくても育つ作物を作ったり、畑を上手に管理する新しい方法を考えたりしています。

食料支援のむずかしさ

飢餓で苦しむ人たちに食べものを届けることは、とても大切です急な災害や戦争が起きたときには、助けになります。しかし、それだけでは根本的な解決にはなりません。