自然選択の例

自然選択の例

~進化のしくみを探ろう~

はじめに:自然選択って何?

生物を学んでいると、「自然選択」という言葉を耳にすることが多いと思います。自然選択(英語では Natural Selection)は、進化の中心的なしくみのひとつで、チャールズ・ダーウィンが提唱した概念です。

簡単に言うと、

環境により適応した形質をもつ個体が、生き残りやすく、より多くの子孫を残すことで、その形質が集団内に広がっていく

というしくみです。

多くの生き物たちが、何千万年、何億年という時間をかけて現在の姿に進化してきたのは、この「自然選択」の積み重ねの結果だと言われています。教科書の中では理屈として説明されていますが、実際にどのような生き物が、どんな環境のもとで自然選択を経験してきたのか、具体的な例を知るとイメージがぐっとわきやすくなります。

今回は、わかりやすい自然選択の例をいくつかご紹介したいと思います。

自然選択の代表的な例1:工業暗化(こうぎょうあんか)

まずは、教科書にも必ず登場する有名な例をご紹介します。

それが 工業暗化 という現象です。

工業暗化とは?

19世紀のイギリスでは、産業革命が進み、工場がたくさん建ち並びました。石炭を大量に燃やした結果、町中が煤(すす)で黒く汚れ、樹皮や建物の色が暗くなってしまいました。

イギリスに生息する カレハガ(Peppered Moth) という蛾は、もともと淡い灰色をしていて、木の樹皮に止まると保護色となり、鳥などの天敵から見つかりにくい特徴がありました。しかし、産業革命で木の樹皮が黒くなると、淡い灰色のカレハガは逆に目立つようになり、鳥に食べられやすくなってしまったのです。

その一方で、突然変異によって黒っぽい色をしたカレハガが出現していました。工場の煙で木が黒ずんだ環境では、この黒い蛾の方が目立たなくなり、鳥に見つかりにくいため、生き残りやすくなりました。そして、黒い蛾がより多く子孫を残した結果、カレハガの集団は次第に黒い個体が増えたのです。

工業暗化は自然選択の例

この現象こそ、自然選択が実際に起こった証拠の一つです。

- 環境が変化した(煤で木の樹皮が黒くなった)

- 黒い蛾が天敵に見つかりにくくなった

- 黒い蛾が多く子孫を残した

- 集団全体が黒っぽい個体に変わった

といった流れです。

この工業暗化の例は、

環境の変化が、どの形質が有利かを決める

という自然選択の重要なポイントをよく示しています。

自然選択の代表的な例2:ダーウィンフィンチ

次にご紹介する自然選択の例は、ダーウィンが観察したことで有名な鳥たち、ダーウィンフィンチ(ダーウィンのフィンチ類) です。

ガラパゴス諸島での観察

チャールズ・ダーウィンは、1835年にガラパゴス諸島を訪れました。この諸島には、フィンチという小鳥が多く生息していますが、島ごとにくちばしの形や大きさが少しずつ違っていました。

- 硬い種子を割るのに適した、太くて力強いくちばし

- 細長くて小さな種子を食べるのに適した細いくちばし

- 花の蜜を吸うのに特化したくちばし

- 木の皮の隙間から昆虫をつまみ出すくちばし

など、それぞれの島の環境や食べ物によって、くちばしの形が多様に進化していたのです。

ダーウィンはこの観察から、同じ祖先をもつ鳥たちが、それぞれの島の環境に合わせて少しずつ姿を変えていったのではないかと考えました。

ダーウィンフィンチの自然選択

ダーウィンフィンチの研究はその後も続き、特に1970年代以降、ピーター&ローズマリー・グラント夫妻による詳細な調査によって、自然選択が短期間でも起こることが証明されました。

例えば、ガラパゴス諸島では、ある年に大干ばつが発生し、小さく柔らかい種子が不足し、硬い種子しか残らなかったことがありました。その結果、

- 太くて大きなくちばしを持つ個体 → 硬い種子を割って食べられる → 生き残りやすい

- 細いくちばしを持つ個体 → 硬い種子が食べられない → 餓死する個体が多い

という状況が起こりました。

干ばつの翌年には、大きなくちばしを持つ個体が急に増えたことが確認され、自然選択の力が短い期間でも集団に変化を起こせることが明らかになったのです。

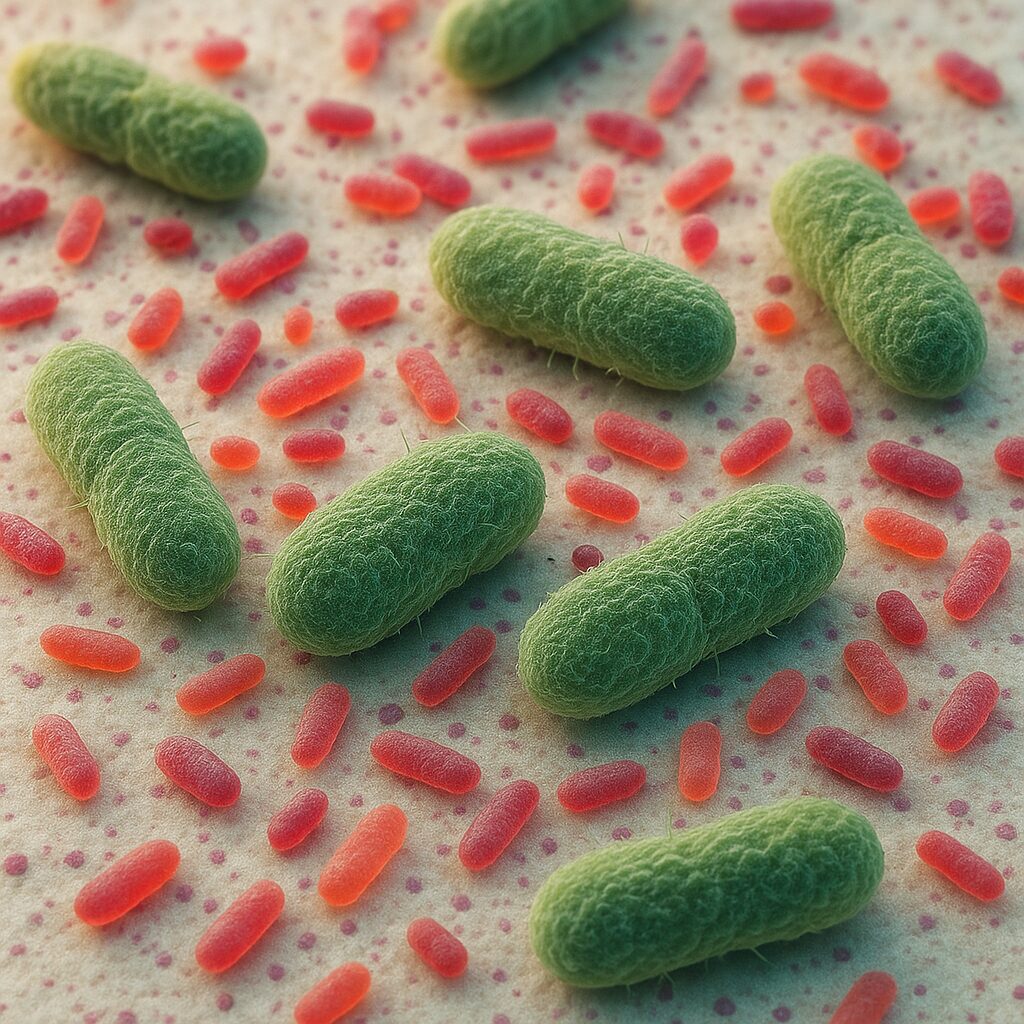

自然選択の代表的な例3:バクテリアの抗生物質耐性

抗生物質とは?

抗生物質(こうせいぶっしつ)は、細菌の増殖を抑えたり、細菌を殺したりする薬です。人間が病気になったとき、医師が処方することがよくあります。例えば、肺炎や尿路感染症などの治療に使われることが多いですね。

しかし近年、この抗生物質が効かなくなる 耐性菌(たいせいきん) が問題となっています。

耐性菌の誕生と自然選択

もともと、細菌の集団にはごくわずかですが、抗生物質に対して強い性質を持つ個体が突然変異によって存在しています。抗生物質を投与すると、

- 耐性を持たない細菌 → 死滅してしまう

- 耐性を持つ細菌 → 生き残る

という結果になります。生き残った耐性菌は、数を増やしていきます。これが自然選択のしくみそのものです。

つまり、

抗生物質という環境圧が加わり、その環境に適応できる細菌だけが生き残り、集団全体が耐性を持つようになる

というわけです。これを「医療現場で起きている進化」と表現する人もいます。

耐性菌が人類に与える影響

耐性菌が増えると、治療が難しくなり、感染症の死亡率が上がる危険があります。WHO(世界保健機関)は「薬剤耐性は世界の健康への脅威」と警鐘を鳴らしています。

このように、自然選択は人間の健康や医療とも深く関わっているのです。

自然選択の代表的な例4:アフリカのシマウマの縞模様

次は動物の模様に関する興味深い話です。

次は動物の模様に関する興味深い話です。

シマウマの縞模様の役割

アフリカの草原を走るシマウマは、美しい白黒の縞模様を持っています。長い間、この縞にはどんな意味があるのか、科学者たちの間で議論が続いてきました。

昔は「肉食動物を混乱させるためのカモフラージュ」と言われることが多かったのですが、最近の研究では、

- 吸血性のアブなどの虫を寄せ付けにくい

- 群れの中で個体を判別しにくくする

- 熱を効率よく逃がす

といった説が提案されています。

縞模様と自然選択

例えば、虫よけ説に注目すると、

- 縞模様を持つシマウマ → 吸血虫が寄りにくい → 病気にかかりにくい → 生き残りやすい

- 縞模様がない個体 → 虫に刺されやすい → 病気にかかりやすい

という構図になります。

長い年月をかけ、縞模様を持つシマウマが多く子孫を残すことで、現在のように全身が縞模様の個体ばかりになったのです。これも自然選択の結果です。

自然選択の代表的な例5:ヒトの進化における例

自然選択は、人類の進化にも深く関わっています。高校生のみなさんが自分自身とも関係づけやすい例をいくつかご紹介します。

乳糖耐性の進化

牛乳などの乳製品を大人になっても飲めるかどうかは、国や地域によって大きく異なります。

- 乳糖を分解できる人 → 大人になっても牛乳が飲める

- 乳糖を分解できない人 → 牛乳を飲むとお腹を壊す

ヨーロッパやアフリカの一部の民族では、大人でも乳糖を分解できる人が多いのは、昔から牧畜を行い、乳製品を食べる文化が根付いていたためです。牛乳を飲める人の方が、栄養を得られて生存に有利だったことから、乳糖耐性の遺伝子が広まったと考えられています。

鎌状赤血球とマラリア

もう一つ有名なのが、鎌状赤血球(かまじょうせっけっきゅう) です。アフリカや中東など、マラリアが多い地域では、鎌状赤血球を持つ人が一定数存在します。

- 通常の赤血球を持つ人 → マラリアにかかりやすい

- 鎌状赤血球を持つ人 → マラリアの発症リスクが低い

鎌状赤血球症は病気としては重いのですが、マラリアに対する抵抗力があるため、マラリアが多い地域では自然選択によって鎌状赤血球の遺伝子が残りやすくなったのです。

自然選択と突然変異の関係

ここまで自然選択の例を見てきましたが、そもそも進化の「素材」はどこから生まれるのでしょうか?

答えは 突然変異(mutation) です。

突然変異とは、遺伝子に偶然生じる変化のことです。ほとんどの突然変異は生存にとって有利でも不利でもありません。しかし、たまに環境にとって有利な変異が生まれることがあります。

- 工業暗化の黒い蛾

- 抗生物質に耐性を持つ細菌

- 乳糖耐性のヒト

これらはすべて、最初は突然変異によって現れたものです。そして、環境に適していたために自然選択によって広まったのです。

自然選択は突然変異によって生まれた「多様性」をふるいにかけ、環境に合うものを残していく役割を果たしています。

環境変化と自然選択

自然選択は、環境が変わることで何が「有利」かが変わってしまうという特徴もあります。

工業暗化の例を思い出してください。大気汚染が改善されると、木の幹は再び明るい色に戻りました。すると、

- 黒い蛾 → 目立ちやすくなり、鳥に食べられやすい

- 灰色の蛾 → 保護色となり、生き残りやすい

という逆転が起きたのです。

このように、

環境が変われば、どの形質が有利かも変わる

というのが自然選択の面白いところであり、生き物が多様に進化する理由でもあります。

人間活動と自然選択

人間の活動が自然選択に大きく影響を与えることもあります。

- 農薬を使う → 害虫が農薬に耐性を持つようになる

- 漁業で特定の大きさの魚をたくさん捕る → 小型の魚ばかりが残る

- 環境汚染 → 汚染に強い生き物だけが生き残る

これらもすべて自然選択の結果です。私たち人間が自然選択の「環境圧」を作り出しているとも言えるでしょう。

このような人為的な影響によって、進化のスピードが速まったり、生態系が変わってしまう危険もあります。

まとめ

今回は、「自然選択」の例をいくつかご紹介しました。

- 自然選択とは、環境に適した形質を持つ個体が生き残りやすく、子孫を多く残すしくみ

- 工業暗化、ダーウィンフィンチ、耐性菌、シマウマの縞模様、ヒトの乳糖耐性など、身近で多くの例がある

- 突然変異が進化の素材を作り、自然選択がその中から有利なものを残していく

- 環境が変わると、どの形質が有利かも変わる

- 人間の活動も自然選択に大きく影響を与えている

進化というと「遠い昔の話」と思いがちですが、自然選択は今も、私たちのすぐそばで確かに起こっています。みなさんが自然を観察する目を持ち続けることで、教科書の知識が実際の世界とつながっていくはずです。

進化は「生物が変わる」ことだけではなく、生物がどのように環境に適応していくかを考える、大切な視点でもあります。ぜひ、これからの学びや進路選択にも活かしてくださいね。

さらに知りたい!自然選択の面白いトリビア10選

自然選択は、生物の進化を説明する上で欠かせない概念です。ここでは、教科書には載っていないかもしれない、自然選択に関する面白いトリビアを10個紹介します。

1. ゾウの牙が小さくなっている?

アフリカの一部地域に生息するゾウの間で、生まれつき牙がない個体が増えています。これは、長年にわたる密猟によって、大きな牙を持つゾウが標的とされ、次々に狩られてきたためです。結果として、牙を持たない、または小さな牙しか持たないゾウが生き残り、その遺伝子を次世代に伝えたと考えられています。

2. 生き物の「進化」は、必ずしも「より良い」とは限らない?

自然選択は、環境に「適応」した形質が残る仕組みであり、必ずしも「より良い」または「完璧」な生物を生み出すわけではありません。例えば、カニの一種であるヤシガニは、木に登ってココナッツを割る能力が発達しましたが、それはあくまでその環境で生き残るための一つの戦略に過ぎません。

3. オーストラリアのウサギの自然選択?

19世紀にオーストラリアに持ち込まれたウサギは、天敵がいない環境で爆発的に増殖し、農作物に甚大な被害をもたらしました。そこで、ウサギを減らすために「ミクソウイルス」が散布されました。当初は多くのウサギが死にましたが、時間が経つにつれて、ウイルスに耐性を持つウサギが増え、再び個体数が回復しました。これも、人為的な環境圧によって自然選択が起こった例です。

4. 盲目の魚が生まれるのはなぜ?

メキシコの洞窟に生息するメキシコメダカは、光のない環境で生活するため、目が退化して盲目になったものがいます。これは、目という器官を維持するために使うエネルギーが無駄になるため、目が退化した個体の方がエネルギーを他の生存活動に回すことができ、有利になった結果だと考えられています。

5. 「進化の袋小路」に陥ることもある?

自然選択は、時に「進化の袋小路」に陥ることがあります。例えば、アイルランドオオツノジカという絶滅したシカは、非常に大きな角を持っていました。大きな角は異性を惹きつけ、オス同士の争いで有利でしたが、その重さゆえに捕食者から逃げにくくなるなど、生存には不利な側面もありました。最終的に、過剰に発達した角が絶滅の一因になったと考えられています。

6. 人間の「親指」は、食べ物を掴むために進化したわけではない?

人間の親指は他の指と向かい合うため、物を掴むのに非常に適していますが、この形質はもともと木の上で枝を掴むために進化したと考えられています。地上での生活が主流になってから、その特徴が道具を使うのに偶然有利だったため、自然選択によってさらに発達しました。

7. 植物も自然選択を受けている?

自然選択は動物だけでなく、植物にも起こります。例えば、特定の地域の雑草が除草剤に耐性を持つようになったり、乾燥地帯の植物が水を効率的に貯めることができるよう進化したりします。植物は動けないため、環境の変化により適した種子を多く残すことで、自然選択が起こります。

8. 「利他行動」も自然選択で説明できる?

動物の中には、自分の命を危険にさらしてでも仲間を助ける「利他行動」が見られます。これは一見、自然選択の概念に反するように思えますが、「血縁選択」という考え方で説明できます。血縁関係にある個体は多くの遺伝子を共有しているため、自分が死んでも、血縁者が生き残って遺伝子を次世代に伝えれば、間接的に自分の遺伝子が残ることになります。

9. オスのクジャクの羽はなぜあんなに派手?

オスのクジャクの派手で巨大な羽は、捕食者から見つかりやすく、飛行の妨げにもなるため、一見生存には不利に思えます。しかし、メスのクジャクはより派手な羽を持つオスを好み、交尾の相手に選びます。この「性選択」と呼ばれる自然選択の一種によって、派手な羽を持つオスが子孫を多く残し、その形質が世代を超えて維持されてきました。

10. 未来の人間は「親知らず」がなくなる?

現代の人間は、昔に比べて柔らかい食べ物を食べることが増え、顎が小さくなってきています。そのため、一番奥に生える親知らずが十分に生えるスペースがなくなり、抜歯が必要になる人が増えています。将来的には、親知らずが生えない遺伝子を持つ人が増え、自然選択の結果として親知らずが完全に失われる可能性が指摘されています。