January 26, 2026

独立栄養生物の例

🌱独立栄養生物の例

〜光合成と化学合成をおこなう生きものたち〜

はじめに

生物の世界には、他の生きものに頼らず、自分の力で栄養をつくり出す生きものが存在します。こうした生きもののことを「独立栄養生物」と呼びます。これは高校生物の中でも重要な単元のひとつであり、生態系やエネルギーの流れを理解するうえで欠かせない知識です。

本記事では、独立栄養生物とは何か、そのしくみや多様性、そして具体的な独立栄養生物の例を幅広く紹介しながら、学習の理解を深めることを目的としています。

1. 独立栄養生物とは?

まず、「独立栄養生物」という言葉の意味を明確にしておきましょう。

独立栄養生物とは、外部から有機物を取り入れなくても、無機物から自分で有機物を合成できる生物のことです。これに対し、有機物を直接取り込んで栄養として利用する生物を「従属栄養生物」と呼びます。

🔹独立栄養と従属栄養の違い

| 種類 | エネルギー源 | 体内での有機物合成 | 例 |

|---|---|---|---|

| 独立栄養生物 | 光または化学反応のエネルギー | 可 | 植物、シアノバクテリア、化学合成細菌など |

| 従属栄養生物 | 他の生物が作った有機物 | 不可 | 動物、菌類、多くの細菌 |

2. 光合成を行う独立栄養生物

光合成により独立して生活できる生物の代表格は「緑色植物」です。

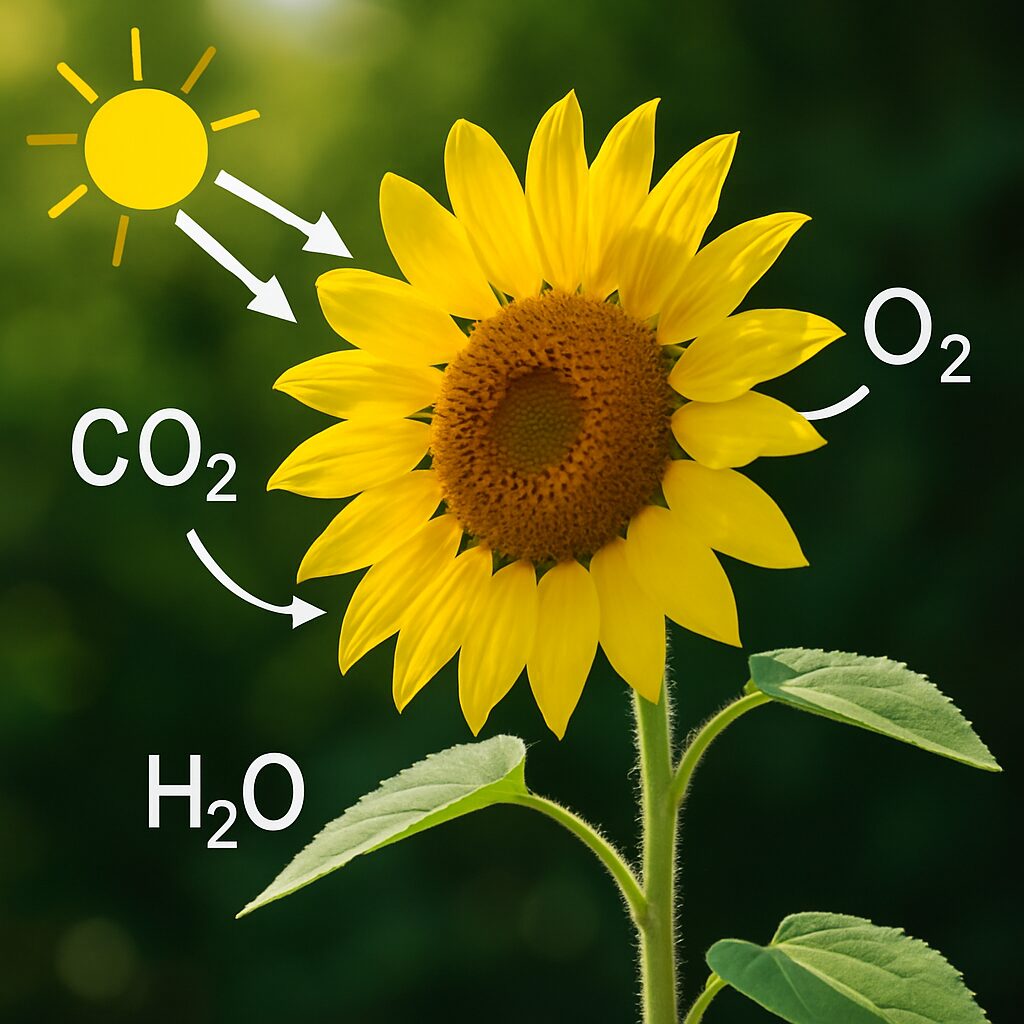

🌿光合成の基本式

🌿光合成を行う植物の例

- イネ、ススキ:農業の基本。

- サクラ:はなやかな成長。

- モミジ、カエデ:美しい紅葉も光合成の結果。

- タンポポ:街中でも見られる常見植物。

- ヤシ:熱帯地域の常緑樹。

- ブナ、ナラ:清涼な森を構成。

- マメ科植物:根の細菌と共生。

- ヒマワリ、バラ、アサガオル:日照を最大限利用して光合成を行う半上植物。

🔬藻類やクロレラなどの光合成能力を持つ先祖的生物

- クロレラ:単粒の緑藻。

- ボルボックス:球体状の群体を作る藻類。

- ケイソウ:水中の光合成物質の重要な依存元。

- スピルリナ:食用にもなる藻類の一種。

3. シアノバクテリアの例

シアノバクテリアは光合成能力を持つ細菌です。

- ネンジュモ:ゼリー状の群体を作る。

- アナベナ:マメ類植物の根に共生することも。

- ユレモ:水の流れに反応して移動。

- ミクロキスティス:湖泊で大量群生して緊急情報にもなる。

4. 化学合成を行う独立栄養生物

⚗️ 化学合成とは?

光の代わりに、化学反応のエネルギーを利用して有機物を合成する。

🔬 例

硝化細菌:

- Nitrosomonas、Nitrobacter

- Nitrosococcus:海洋性アンモニア酸化細菌。

- Nitrospira:硝化作用の後半を担う細菌。

硫黄酸化細菌:

- Thiobacillus、Beggiatoa

- Acidithiobacillus ferrooxidans:鉱山で金属溶出にも利用。

- Sulfolobus:高温・酸性環境に適応した古細菌。

水素酸化細菌:

- Hydrogenobacter:高温環境でも水素を酸化し化学合成を行う。

メタン酸化細菌:

- Methylomonas、Methylocystis

5. 深海の熱水噴出口に生きる独立栄養生物

チューブワーム:

- 自身に穴も口もないが、体内に化学合成細菌を共生。

- Calyptogena種:共生細菌を体内に持つ二枚貝

- Ifremeria種:熱水周辺の巻貝

6. 極限環境・宇宙環境に生きる独立栄養生物

- Thermoproteus:高温、酸性に適応した原根生物

- Methanopyrus:超高温の海底火山周辺に生息

まとめ

独立栄養生物は、光や化学エネルギーを用いて 無機物から有機物を合成することができる特別な存在です。 植物やシアノバクテリア、藻類だけでなく、深海や極限環境にまで広がっており、 生命の進化や地球外生命の可能性にもつながる重要な研究対象です。

これらの生きものがいなければ、地球上の生態系は存在しえません。 酸素供給、栄養循環、エネルギーの始点として、 独立栄養生物はまさに「生命の基盤」と言えるでしょう。

🌟独立栄養生物のトリビア集

1. 🌍 地球最古の独立栄養生物はシアノバクテリア?

- シアノバクテリアは約27億年前にはすでに地球上に存在していたと考えられており、大気中に酸素を生み出した「グレート・オキシデーション・イベント(大酸化イベント)」の主役でした。

- 現在の植物の葉緑体は、シアノバクテリアが細胞内共生して進化したものとされています。

2. 🔬 光合成は2つのタイプがある?

- 酸素発生型光合成(Oxygenic Photosynthesis):植物やシアノバクテリアが行う、酸素を発生する光合成。

- 非酸素発生型光合成(Anoxygenic Photosynthesis):緑色硫黄細菌などが行い、硫化水素(H₂S)を使うが酸素は発生しない。

3. 🐚 チューブワームは消化器官を持たない?

- 深海の熱水噴出口に生息するチューブワーム(Riftia pachyptila)は、口も胃も腸も持ちません。

- 体内に共生する化学合成細菌が作る有機物をそのまま吸収して栄養にしています。

4. 🧪 化学合成細菌は鉱山でも活躍!

- 鉱山の酸性水に生息するAcidithiobacillus ferrooxidansは、金属イオン(鉄や銅)を酸化してエネルギーを得ています。

- この性質は**バイオリーチング(生物浸出)**と呼ばれ、鉱石から金属を取り出す技術として工業的にも利用されています。

5. 🚀 宇宙探査と独立栄養生物の関係

- NASAは火星やエウロパ(木星の衛星)に生命が存在する可能性を調べる際、地球上の極限環境で生きる化学合成独立栄養生物をモデルにしています。

- 光が届かない環境でも生きられることから、「地球外生命」の鍵を握る存在とされています。

6. 🌿 植物は一部、例外的に「半従属栄養」になることも?

- 一部の植物(例えばヤドリギやウスバサイシンなど)は光合成をする一方で、他の植物からも栄養を吸収するため、「半寄生植物」とも呼ばれます。

- 完全に他の植物に依存する「全寄生植物」(ラフレシアなど)は独立栄養ではなく従属栄養です。

7. 🧫 実験室で人工光合成を模倣する研究も進行中

- 人工葉(Artificial Leaf)と呼ばれる技術では、太陽光と水、二酸化炭素から化学的に糖や燃料を作る研究が進んでいます。

- これは独立栄養生物の代替として、将来のエネルギー問題解決のカギともなりえます。