文化の画一化の例

文化の画一化の例

多様性はどこへ向かうのか

はじめに 🌏

近年、「文化の画一化」という言葉を耳にする機会が増えています。SNSやインターネットが生活に欠かせない存在となり、世界中の情報や流行が瞬時に共有される時代です。便利で刺激的である一方、地域ごとに持っていた独自の文化や習慣が急速に失われつつある現実も見え隠れしています。

この記事では、文化の画一化とはどのような現象なのか、そして具体的にどのような文化の画一化の例があるのかを、さまざまな分野や国・地域の事例を通して考えてみたいと思います。

文化の画一化とは?

そもそも「文化の画一化」とは何でしょうか。簡単にいえば、地域や民族ごとに異なっていた文化や習慣が、世界的に共通化し、個性を失っていく現象のことを指します。

たとえば、衣食住や音楽、言語、価値観、ライフスタイルなど、本来多様であったものが、同じような方向へ揃っていくことです。背景には以下のような要素があると考えられています。

- グローバル経済の発展

- 大企業の市場拡大

- インターネットやSNSの普及

- 国際的な移動や交流の活発化

文化の画一化は、全てが悪い側面ばかりではありません。共通の文化を持つことでコミュニケーションが円滑になることもありますし、異文化理解が深まることもあります。しかし、一方で多様性の喪失や伝統の消滅という深刻な問題もはらんでいます。

ファッションの画一化 👚

まず文化の画一化の分かりやすい例として、ファッションを取り上げてみましょう。

世界中で同じブランドを着る時代

現代は、ヨーロッパの高級ブランドから、ファストファッションのチェーン店まで、世界のどこへ行っても同じお店が並んでいます。例えばZARA、H&M、UNIQLOなどは世界中に展開しており、都市部のショッピングモールではどの国でもほぼ同じ商品が並んでいます。

その結果、本来その土地にしかないはずの伝統的な服装や色彩感覚が後退し、グローバル企業が打ち出す「流行」が各地を席巻するようになっています。

伝統衣装の衰退

たとえば、インドではかつて多くの人が日常的にサリーやクルタを着ていましたが、都市部では洋服を着る人が圧倒的に増えています。ベトナムのアオザイ、韓国のハンボクも、普段着としてはほとんど見かけなくなりました。

伝統衣装は特別な行事のための「イベント服」と化し、日常から姿を消しつつあります。

食文化の画一化 🍔

食文化もまた、画一化の波にさらされています。

ファストフードの普及

マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、スターバックス。これらの店舗は世界中の主要都市にあります。どの国に行っても似たようなメニューを味わえる便利さはありますが、これが「どこでも同じ風景」を生み出しているのも事実です。

アメリカ発のハンバーガーやピザ、コーラなどは、世界各地で子どもから大人まで人気です。その一方で、地元の伝統的な食堂が閉店に追い込まれる例も少なくありません。

食材の標準化

農業でも同様です。世界的に売れる「甘くて大きい」果物が優先的に栽培される結果、在来種が絶滅の危機にさらされることもあります。

日本でも昔ながらの地元野菜の品種が減り、スーパーには全国どこでも同じ品種の野菜が並んでいることに気づく人も多いでしょう。

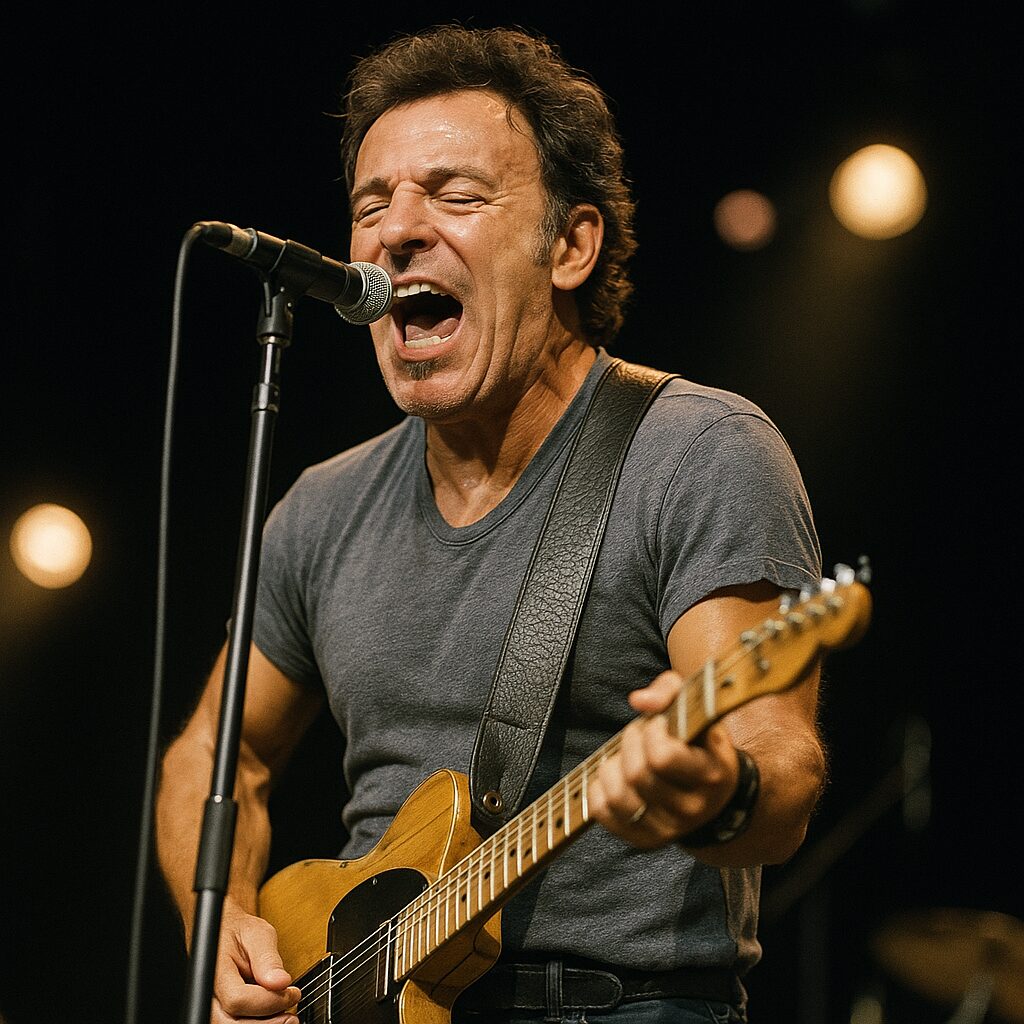

音楽の画一化 🎧

音楽は感性の表現であり、文化の象徴でもあります。しかし近年、音楽のスタイルも世界的に似通う傾向が強まっています。

洋楽サウンドの浸透

たとえば、ポップスやヒップホップ、R&Bなどアメリカ発の音楽が、世界中の音楽シーンに強い影響を与えています。日本の曲や韓国のK-POPも、欧米の音作りやリズムを取り入れるのが当たり前になりました。

その結果、どの国のヒット曲も似たようなコード進行やリズム、音色を使うようになり、地域ごとの独自性が薄れていると指摘されることがあります。

民族音楽の減少

世界には多種多様な民族音楽があります。アフリカの打楽器文化、中東の微分音(微妙な音程の揺らぎ)、インドのラーガなど。しかしこれらは若者の興味を引きにくく、伝承者が減ってしまうという問題に直面しています。

言語の画一化 🗣

言語もまた文化そのものです。ところが、世界共通語としての英語の存在感が強まるなか、多くの言語が急速に消滅しつつあります。

消えゆく少数言語

ユネスコの報告によると、現在世界には約7,000の言語がありますが、そのうち数百しか話者がいない言語が数多くあります。このままだと、今世紀末には半数以上の言語が姿を消すとも言われています。

言葉が消えるということは、その言葉でしか表現できない感覚や文化が消えることを意味します。単に翻訳すれば良いという問題ではありません。

ネットと英語

インターネットの情報発信は英語が圧倒的です。SNSでも英語を使うことで世界中の人々と繋がれるため、若い世代ほど自国語より英語を優先する場面が増えています。便利さの裏に、自国語や方言を使う機会が減るという側面もあります。

住まいの画一化 🏢

住まいもまた、文化の個性を表す大切な要素です。ところが都市化が進む中で、住宅のデザインまでもがグローバル化しています。

世界中同じ都市景観

大都市では高層ビル群、ガラス張りのオフィスビル、ショッピングモール。どこの国も似たような景色が広がっています。

かつてヨーロッパには石造りの家、アジアには木造の家屋が主流でした。しかし今はコンクリートとガラスが主役であり、地元の気候や素材を活かした伝統建築が減少しています。

ホテルも同じ

旅行に行っても、チェーン系ホテルに泊まれば世界中どこでも同じデザイン、同じサービスが提供されます。安心感がある反面、異国の文化を感じる機会は減ってしまいます。

価値観の画一化 💭

もっとも深刻ともいえるのが、価値観やライフスタイルの画一化です。

「成功」の基準

多くの国で「豊かさ=お金」「成功=高収入・有名企業に就職」という価値観が浸透しています。かつては地域ごとに「幸せ」の定義が異なっていましたが、経済成長モデルが世界に広まった結果、多くの人が同じような目標を追いかけるようになっています。

見た目の基準

美の基準もグローバル化しています。例えば、肌の色や体型、顔のパーツなどについても「欧米型の美しさ」が世界標準のように語られることがあります。そのため、多様な美のあり方が軽視されがちです。

観光地の画一化 ✈

世界遺産や観光スポットも、文化の画一化の影響を受けています。

インスタ映えの追求

観光地が「インスタ映え」重視で整備され、どこの国でも似たようなフォトスポットが作られる傾向があります。カフェの内装、壁画、装飾まで、写真に撮られることを前提に作られ、オリジナリティが失われつつあります。

文化イベントの演出化

伝統行事を観光客向けに簡略化し、短時間で見せられるようにするケースもあります。観光客には分かりやすい反面、地元の人々の生活に根ざしていた文化本来の意味が薄まっていくのは問題です。

映画やドラマの画一化 🎬

映画やドラマも、世界の市場を意識するあまり、似たようなストーリー構成や演出が増えています。

- ヒーローが世界を救う

- ラブロマンスで感動を呼ぶ

- 派手なアクションやCG

こうした要素が「売れる型」として多用される一方で、それぞれの国特有の歴史や社会問題を掘り下げる作品が減る傾向があります。

また、映倫や国際的な規制を意識しすぎるあまり、刺激的なテーマや描写を避けるケースもあります。

スポーツ文化の画一化 ⚽

スポーツも例外ではありません。世界的に人気のある競技が強く、他の競技や伝統スポーツが影をひそめる例が増えています。

たとえば、アメリカンフットボールやバスケットボール、サッカーは世界中で人気ですが、各地域特有の伝統競技(カバディや相撲など)は国際化が進むほどに存在感が薄れる場合があります。

文化の画一化への向き合い方

文化の画一化は、完全に悪い現象とは言い切れません。共通の文化があることで人々が理解し合いやすくなるのも事実です。しかし、全てが同じになる社会は、どこか息苦しく感じられるのも確かです。

「自分が生まれ育った土地にはどんな文化があったか」「どんな言葉、食べ物、風習があったか」そうしたことを知り、次の世代へ伝えていくことはとても大切です。

また、SNSなどを通じて世界中の文化に触れられる今だからこそ、自分が住む地域の文化を見直す良い機会でもあります。

おわりに ✨

世界がつながることは素晴らしいことです。しかし、その一方で失われるものがあることも忘れてはいけません。

文化の画一化は、便利で効率的な社会を作り出す反面、人間の暮らしに深みや彩りを与える多様性を奪う可能性をはらんでいます。便利さと多様性、そのどちらも大切にする視点を持ち続けることが、これからの時代を生きるうえで重要なのではないでしょうか。

自分の足元にある文化を知り、大切にすること。それが画一化の波に流されずに、自分らしさを保つ第一歩かもしれません。