ステルス自民党

ステルス自民党

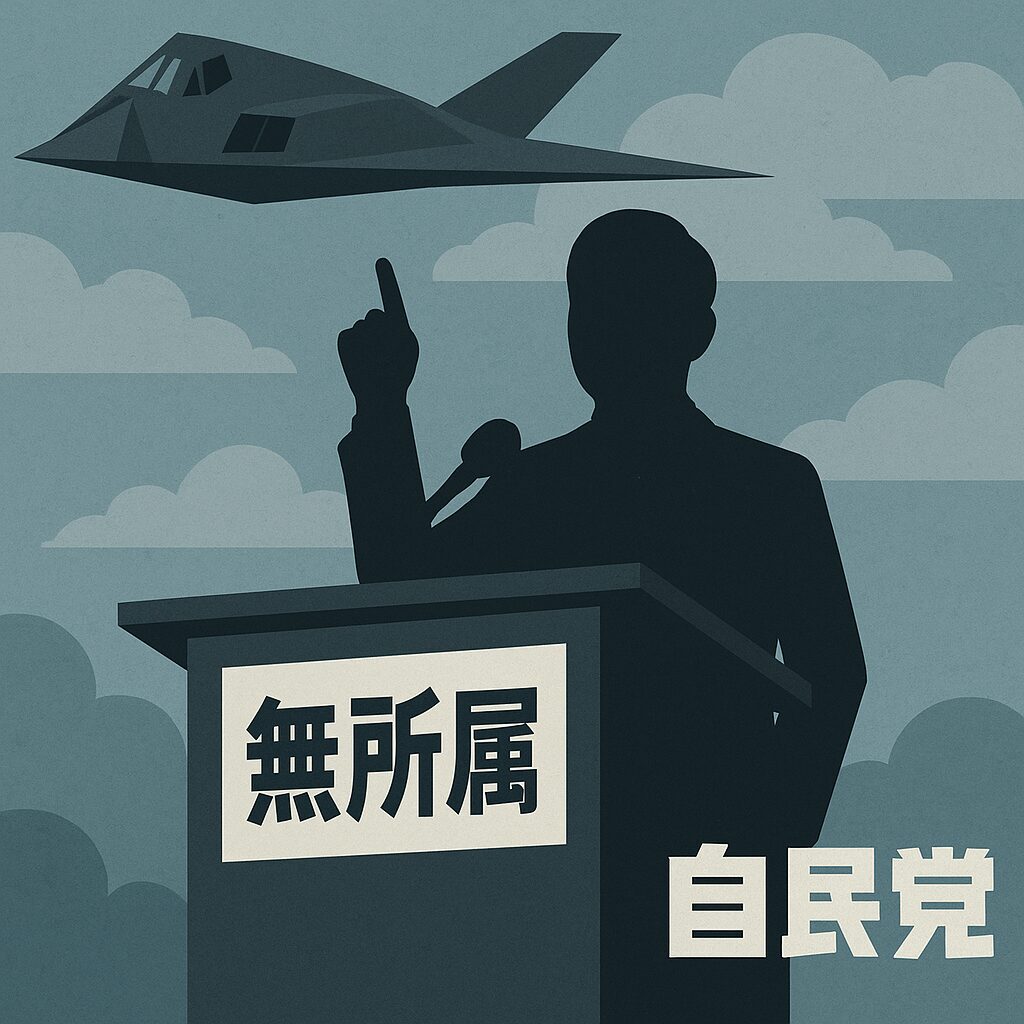

🛡️ ステルス自民党とは?都議選で露見した“隠れ公認”の正体

2025年の東京都議会議員選挙を契機に、ネット上で新たな政治批判用語が話題になっています――それが「ステルス自民党」。

表向きは無所属として立候補しながら、当選後に自民党から公認を受けるという動きに対し、有権者から「騙された」「姑息すぎる」と怒りの声が殺到しました。

この記事では、この「ステルス自民党」とは何を指すのか、どんな問題点があるのかを詳しく解説します。

🕶️ ステルス自民党とは何か?

「ステルス自民党」とは、無所属を装って選挙に出馬し、当選後に自民党へ合流する候補者を揶揄する言葉です。

ステルスとは「気づかれずに動くこと」。つまり、「自民党であることを隠して戦う候補者」という意味合いで使われています。

この言葉が広まった背景には、裏金問題でダメージを受けた自民党が、有権者の目をごまかす目的で“表向き無所属”の候補者を出していたという疑惑が存在します。

こうした動きは、表面的には無所属のように見えても、実際には政党の意図が反映されており、民主的な選挙の根幹を揺るがしかねない問題といえます。

🔍 どうして問題になっているのか?

ステルス自民党の手法は、表面的には合法ですが、倫理面では重大な問題をはらんでいます。

💬 有権者の信頼を裏切る構図

- 選挙前:「私は無所属です。政党のしがらみにとらわれません」

- 選挙後:「実は自民党に戻ります!」

という動きは、有権者の判断をゆがめる行為とみなされ、事実上の“後出しジャンケン”として反感を買っています。

また、これは政党の責任逃れにもつながり、党が公認を避けることでイメージダウンを回避する“ずる賢い戦略”と批判されるのです。

📌 実際に起きたケース:2025年都議選

2025年の都議選では、複数の候補者が無所属で当選した後、自民党によって追加公認されました。

たとえば、以下の人物が該当します(報道ベース):

- 宇田川聡史 氏(目黒区)

- 三宅正彦 氏

- 青木英太 氏

これらの候補者は選挙公報やポスター上では「無所属」とされていましたが、実際には政党の支援を受けていた可能性が高く、当選後すぐに自民党に再び迎え入れられたことが判明しています。

こうした行動は、「ステルス候補」というより「選挙詐欺」と捉える有権者も少なくありません。

🗯️ SNS上で巻き起こる批判

X(旧Twitter)では「#ステルス自民党」というタグまで登場し、多くのユーザーが不信感を表明しています:

「また裏金議員をこっそり復活?」

「当選したら即自民党入りって、有権者ナメてる」

「投票の意味がなくなる」

こうした意見は、単なる怒りというよりも、「選挙制度の信頼性そのものが揺らいでいる」ことを表しています。

中には、「今後は“無所属”という肩書き自体を信用できない」との声もあり、政治不信の拡大につながる懸念もあります。

🧠 なぜステルス戦術が繰り返されるのか?

政治的な裏事情を見てみると、ステルス自民党戦術が使われる理由が見えてきます。

🤝 政党イメージから距離を取るため

裏金問題などの不祥事が続いた後、党公認での出馬は逆風になりやすいため、一時的に無所属を装い、“クリーンさ”をアピールする戦略が取られます。

これにより、選挙中の党全体の評判を守る効果が期待されます。

📈 選挙結果を見てから“合流”

政党としては、勝てるかどうか分からない候補者をリスクなく出馬させ、勝ったら回収、負けたらノーダメージという使い方ができるため、都合がよいのです。

選挙後に「この人も自民党です」と追加公認することで、議席数を稼ぎつつ公認責任は回避できるという“おいしい構造”となっています。

🔎 見破るためのチェックポイント

選挙でステルス候補に騙されないためには、以下の点を確認する習慣を持ちましょう。

- 街頭演説に来る応援者の顔ぶれ(与党関係者が登場していないか)

- 候補者のSNS投稿や過去の言動

- 選挙公報で「推薦:○○党」などの記述の有無

- 選挙後の報道で“追加公認”されたかどうか

あわせて、「本人の主張と行動が一貫しているか?」も見極めるポイントです。

🎯 まとめ:ステルス自民党という新たな警戒ワード

「ステルス自民党」という言葉は、今後の選挙において有権者が候補者を見極めるキーワードとなりそうです。

政治の信頼回復には、候補者本人の誠実さはもちろん、政党側も透明性を持って選挙戦を行う姿勢が不可欠です。

🗳️ “誰が味方か”を見抜くには、肩書きやラベルだけでなく、行動の一貫性を見る目が必要です。

候補者の「言っていること」と「やっていること」が一致しているかどうか。これこそが最も重要な判断基準です。