茶道の歴史(子ども向け)

茶道の歴史(子ども向け)

やさしくお話でわかる「お茶の道」

日本には「お茶を点(た)てて、みんなでいただく」特別な文化があります。それが 茶道(さどう/ちゃどう)、または 茶の湯(ちゃのゆ) と呼ばれるものです。

茶道は、ただお茶を飲むだけではありません。

- 🍵 お茶を点てる動き

- 🏡 茶室(ちゃしつ)の静かな空気

- 🌿 季節の花や道具

- 🙇 相手を思いやる気持ち

こうした 「心の持ち方」や「礼儀(れいぎ)」まで大切にする時間 です。

では、この茶道はいつ、どこから、どんな人たちによって作られてきたのでしょうか?

そもそも茶道ってどんなもの?

茶道は、抹茶(まっちゃ)を点てて、お客さんをもてなす日本の伝統文化です。

- 「お客さんに気持ちよく過ごしてもらう」

- 「道具や季節を大切にする」

- 「静かに心を整える」

そんな考えが中に入っています。

茶道は長い歴史の中で、少しずつ形ができあがっていきました。

茶道のはじまり:お茶が日本にやってきた(奈良〜平安時代)

お茶は、もともとは 中国から日本へ伝わった飲み物です。

9世紀ごろ、仏教のお坊さんたちが中国でお茶を学び、日本に持ち帰ったと言われています。

最初のお茶は、

- 眠気を覚ますため

- 体を整える薬(くすり)のようなもの

として、お寺の中で飲まれていました。

このころは、まだ「茶道」ではなく、お坊さんの大切な飲み物だったのです。

お茶が広がる:武士とお茶(鎌倉時代)

鎌倉時代になると、禅(ぜん)という仏教を学ぶお坊さんが増えました。そして禅のお坊さんたちは、お茶を「心を整える助け」として大切にしました。

この時代、栄西(えいさい)というお坊さんが抹茶のもとになる茶の種を持ち帰り、お茶の栽培が広がったとも言われます。

また、武士たちの間でもお茶を飲む人が増え、

- 「どのお茶が一番おいしいか当てる遊び(闘茶/とうちゃ)」

が流行(はや)った時期もありました。

ただしこのころは、まだ「落ち着いた茶道」とは少し違い、にぎやかな遊びとしてのお茶も多かったのです。

茶の湯らしくなる:きらびやかなお茶(室町時代 前半)

室町時代の前半には、将軍や大名たちが

- 🔶 中国から来た高価な茶道具(唐物/からもの)

- 🏯 豪華なしつらえ

を使ってお茶を楽しむことが広まりました。

このころの茶の湯は、「すごい道具を見せ合う」ような、華やかな文化だったのです。

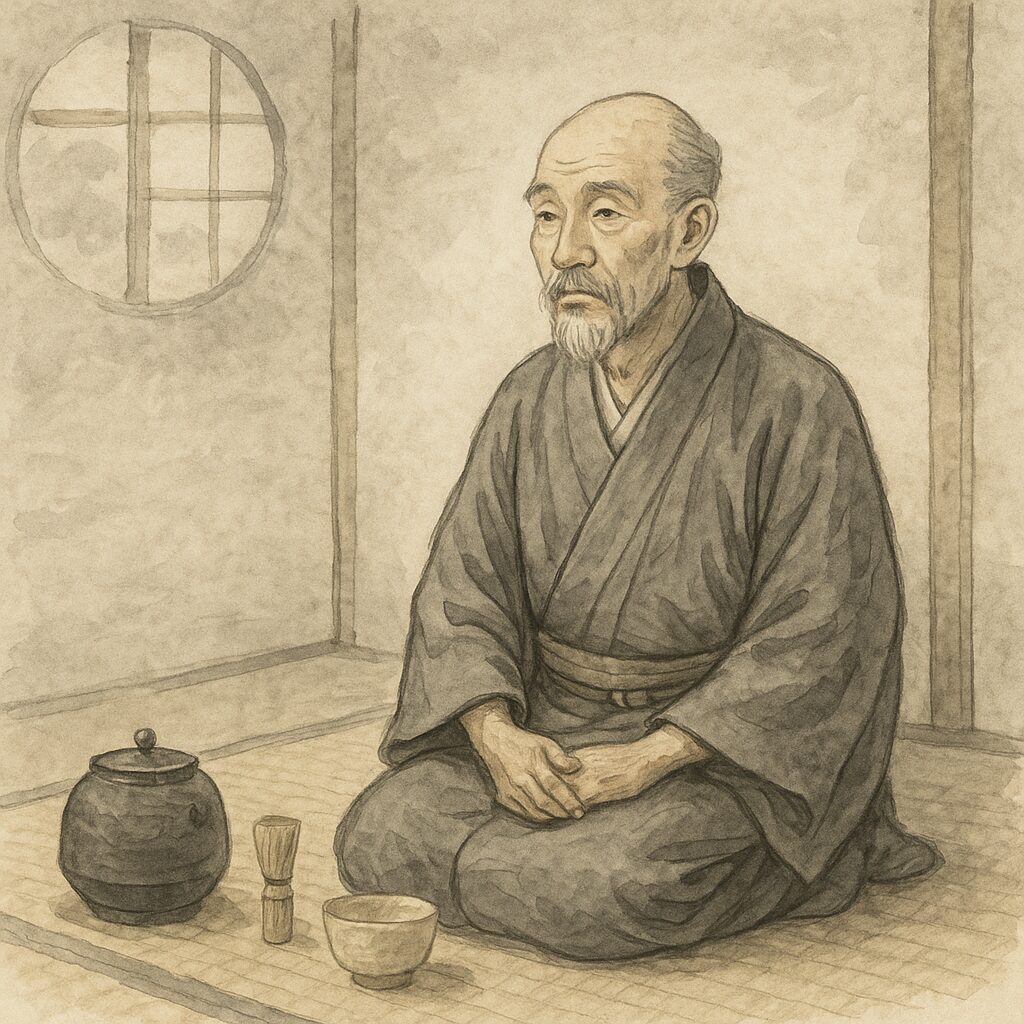

侘(わ)び茶の誕生:静かで質素なお茶へ(室町時代 後半)

やがて、「豪華さより、心の静けさを大切にしたい」と考える人が出てきます。

その中心人物が、

- 村田珠光(むらた じゅこう)

という人です。珠光は、飾りすぎない、落ち着いたお茶=侘び茶(わびちゃ) の考え方を作りました。

侘び茶は、

- 小さな茶室

- 質素な道具

- しずかな気持ち

を大切にするお茶です。

そのあと、

- 武野紹鴎(たけの じょうおう)

がこの侘び茶をさらに深め、多くの人に広げました。

千利休が茶道を完成させる(安土桃山時代)

茶道の歴史で一番有名な人物が、

茶道の歴史で一番有名な人物が、

- 千利休(せんの りきゅう)

です。

利休は、村田珠光や武野紹鴎の流れを受けつぎ、「今の茶道につながる形」を作り上げた と言われます。

利休が大事にしたことは、たとえば…

- 🟤 派手(はで)ではない道具の美しさ

- 🏡 小さくて静かな茶室(四畳半や二畳)

- 🌿 季節や自然を感じる工夫

- 🤝 **「一回のお茶の時間は、一生に一度の大切な出会い」**という心

こうした考え方が、茶道の「心」になりました。

利休は、織田信長や豊臣秀吉のもとでお茶の先生をし、お茶は武士や町の人たちに大きく広まりました。

江戸時代:茶道が日本中へ広がる

江戸時代になると、戦いの時代が終わり、文化がもっと広がっていきます。

- 武士

- 町人

- お寺の人

など、いろいろな人が茶道を学ぶようになりました。

このころ、千利休の子孫たちが中心になって、

- 表千家(おもてせんけ)

- 裏千家(うらせんけ)

- 武者小路千家(むしゃのこうじせんけ)

という大きな流派(りゅうは)が生まれ、茶道の作法が整理されていきます。

明治〜今:学校や日常の中へ

明治時代以降、日本の生活が大きく変わっていく中でも、茶道は大切に守られ続けました。

- 🎓 学校のクラブ活動

- 🏫 地域の教室

- 🌏 海外のお客さんへのおもてなし

など、今も多くの場所で行われています。

また、「お茶の作法」だけではなく、

- 相手を思いやる心

- 静かに集中する時間

- 道具を大事にする気持ち

が、現代の生活にも役立つとして注目されています。

茶道の歴史を一言でいうと?

茶道の歴史は、

「にぎやかな遊びのお茶」から、 「心を整えて相手を思うお茶」へ変わってきた歴史

と言えます。

お茶の味だけではなく、

- どう点てるか

- どうもてなすか

- どんな気持ちで向き合うか

を大切にする日本らしい文化が、長い時間をかけて作られてきたのです。

まとめ

- お茶は中国から伝わり、お寺で飲まれたのが始まり

- 鎌倉時代に武士や禅のお坊さんに広まった

- 室町時代に「侘び茶」が生まれ、茶道らしくなった

- 千利休が茶道を完成させ、広めた

- 江戸時代に流派が整い、日本中へ

- 今も学校や地域で受け継がれている

茶道は、歴史を知るほど「ただのお茶ではない」ことがわかってきます。

静かな一杯のお茶の中に、昔の人たちの知恵や心がずっと残っている――それが茶道のすごさです。