SDGs「海の豊かさを守ろう」解決策

SDGs「海の豊かさを守ろう」解決策~みんなで未来の海を守るために~

こんにちは!

今日は SDGs(エス・ディー・ジーズ) の目標のひとつ、「海の豊かさを守ろう」 というテーマについてお話しします。

みなさんは海が大好きですか?

海は、きれいで広くて、お魚やカメがすんでいて、とってもすてきなところですよね。でも、今、海はたくさんの問題をかかえていて、ほうっておくと大変なことになってしまうかもしれません。

そこで今日は、小学生のみなさんにもわかりやすく、海の豊かさをを守るための解決策や自分たちにも出来る事をいっしょに考えてみたいと思います。

第1章 SDGsってなに?

まず、SDGs(エス・ディー・ジーズ)ってなんだろう?と思う人もいるかもしれません。

SDGsは、英語で Sustainable Development Goals(サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ) といいます。日本語では「持続可能な開発目標」といって、世界の人たちみんなで2030年までに達成しようと決めた、17の目標のことなんです。

たとえば:

- 貧しい人をなくそう

- みんなが勉強できるようにしよう

- 男の人も女の人も平等にしよう

- 地球の環境を守ろう

など、いろんな目標があります。

そして、今日のテーマはその中の 「SDGs14番目の目標:海の豊かさを守ろう」の解決策 です!

第2章 海って、どんな役わりがあるの?

みなさんは、海がどんな大事な役わりをしているか知っていますか?

① いのちを支えている

海には、いろいろな生き物が住んでいます。お魚、カメ、クジラ、サンゴ、タコ、イカ…。こうした生き物は、海の中で食べ物を食べたり、子どもを産んだりして、いのちをつないでいます。

もし海が汚れてしまったり、生き物が住めなくなったりしたら、大変なことになります。

② わたしたちの食べ物

わたしたちは、海からたくさんの食べ物をもらっています。お魚やエビ、カニ、貝など、美味しいものがたくさんありますよね!海の豊かさがなくなってしまうと、こうした食べ物も手に入りにくくなってしまいます。

③ 空気をきれいにする

海は、地球の空気をきれいにする役目もしています。海の中には「プランクトン」という小さな生き物がいて、これが酸素を作ってくれます。実は、わたしたちが吸っている酸素の半分くらいは海から作られているんです!

④ 地球の温度を調節する

海は、暑すぎるときには熱をすいとって、寒いときには熱を放出して、地球の温度を調節しています。だから、海は地球を守る大事な存在なのです。

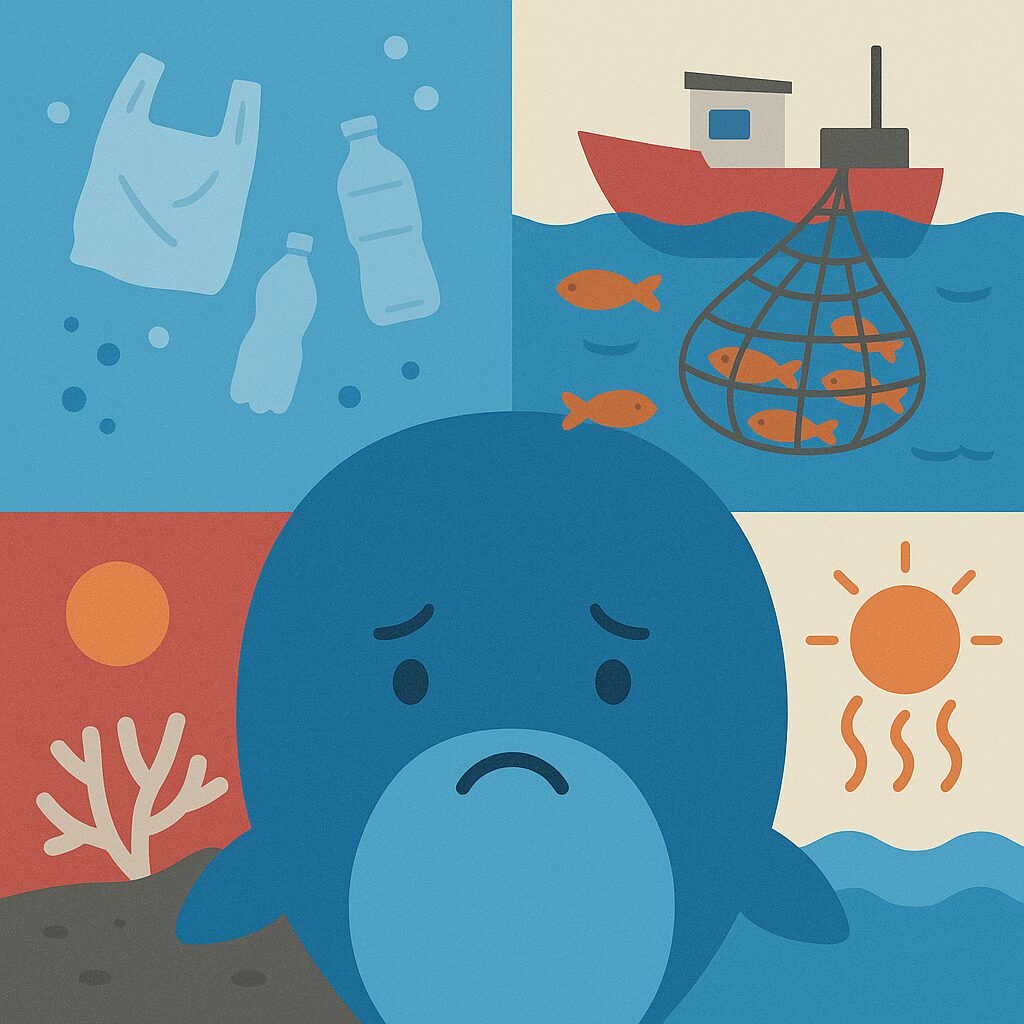

第3章 海が困っていることってなに?

こんなに大事な海ですが、今、困っていることがたくさんあります。どんな問題があるのか、いっしょに見てみましょう。

① ゴミの問題

いちばん有名なのが 「海洋ごみ」 です。とくに、プラスチックのゴミが問題になっています。コンビニの袋、ペットボトルのキャップ、ストロー…。こういうものが川を流れて、海にたどり着きます。

海にゴミがあると

- 魚やカメがまちがえて食べてしまう

- ゴミにからまって動けなくなる

- サンゴが死んでしまう

など、たくさんの生き物が困ってしまいます。

② 漁業のとりすぎ

おいしいお魚が食べたい気持ちはみんな同じですが、魚をとりすぎると、魚がいなくなってしまうことがあります。これを 「乱獲(らんかく)」 といいます。

たとえば

- マグロ

- ウナギ

- サンマ

などは、数が減ってきていると言われています。

魚がいなくなると、海の生き物全体のバランスがくずれてしまいます。

③ 海の温暖化

地球温暖化の影響で、海の水もあたたかくなっています。水があたたかくなると

- サンゴが白くなって死んでしまう(白化現象)

- お魚の住む場所が変わってしまう

- 台風が強くなる

など、いろいろな悪いことが起きています。

④ 化学物質の流れこみ

工場や家庭から流れる汚れた水が海に入ると、海が汚れてしまいます。これを 「海洋汚染」 といいます。

- 油

- 農薬

- 洗剤

などが海に入ると、魚やサンゴが病気になったり、死んでしまうこともあるんです。

ここまでで 「海がどれだけ大切か」、そして 「今、海がどんなことで困っているのか」 がわかりましたね!

では「どうやって海を守るのか?」 を具体的に考えていきます!

第4章 海を守るためにできること

海を守るために、わたしたちにできることはたくさんあります!

ここでは、小学生のみなさんでもできることを、いくつか紹介しますね。

① ゴミを出さない工夫をしよう

海に流れこむゴミをへらすために、わたしたちができることは、ゴミをなるべく出さないことです。

たとえば:

- マイバッグを使おう

スーパーやコンビニに行くときは、ビニール袋をもらわずに自分のバッグを持っていきます。 - 水筒を使おう

ペットボトルを買うかわりに、おうちから水筒を持っていきます。 - ものを大切に使おう

まだ使えるのにすぐ捨てるのはもったいないです。ものを長く使うことも、ゴミをへらすことにつながります。

② ゴミの分別をしっかりしよう

ゴミを正しく分けて出すことも大事です。

プラスチック、紙、ビン、カン、燃えるゴミなど、分別することでリサイクルできるものが増えます。

海に流れこんでしまうプラスチックごみも、きちんと分別することで、リサイクルされて新しいものに生まれ変わることができます。

③ 環境にやさしい商品を選ぼう

お店に行ったとき、環境にやさしいマークがついている商品を選ぶのもいいことです。

- エコマーク

- グリーンマーク

- MSCマーク(海のエコラベル)

MSCマークは、とりすぎないように守られているお魚についているマークです。お魚を買うとき、家の人といっしょに探してみましょう。

④ 海をきれいにする活動に参加しよう

学校や地域で、海や川のゴミ拾いをすることがあります。

もしチャンスがあれば、ぜひ参加してみましょう。たとえ1つのゴミでも、拾えば海を守ることになります。

⑤ 海のことをお友だちや家族に話そう

海を守るためには、みんなの力が必要です。

おうちの人やお友だちに、海の問題や、ゴミをへらす工夫を話してみましょう。

「知ること」も海を守る大切な一歩です。

第5章 世界中のみんなもがんばっているよ!

海を守るための活動は、日本だけでなく世界中で行われています。

海洋プラスチックをへらすための取り組み

世界のいろいろな国が協力して、海に流れこむプラスチックごみをへらすための約束をしています。

たとえば

- プラスチックのストローを使わない

- レジ袋を有料にする

- リサイクルをもっと進める

など、いろいろな取り組みをしています。

漁業のルールを作っている

魚をとりすぎないように、世界では漁をする量や時期を決めるルールがあります。たとえば

- 〇月~〇月まではとってはいけない

- 小さなお魚はとってはいけない

など、魚を守るためのルールです。

サンゴ礁を守る活動

温暖化で白くなってしまうサンゴを守るために、サンゴを育てる活動も行われています。人工的にサンゴの赤ちゃんを育てて、海に植える取り組みです。

海の調査をしている

海の状態を調べるために、海の中を探検するロボットを作ったり、衛星を使って海の温度を調べたりしています。

- 水温

- ゴミの分布

- 生き物の数

などを調べて、どんな対策が必要か考えているのです。

みんなで海を守ろう!

海は、わたしたちにとってとても大切な場所です。おいしいお魚をくれたり、きれいな景色を見せてくれたり、空気をきれいにしてくれたり…。海の恵みをずっと受け続けるためには、今、海を守る行動をすることが大切です。

小学生のみなさんにもできることはたくさんあります。今日学んだことを、ぜひ家族やお友だちと話してみてください。そして、みんなで力を合わせて、「海の豊かさを守ろう」 を実現しましょう!

未来のきれいな海を守るヒーローは、きっとあなたたちです!