金星の特徴

金星の特徴

地球の「双子」と呼ばれる惑星をわかりやすく解説

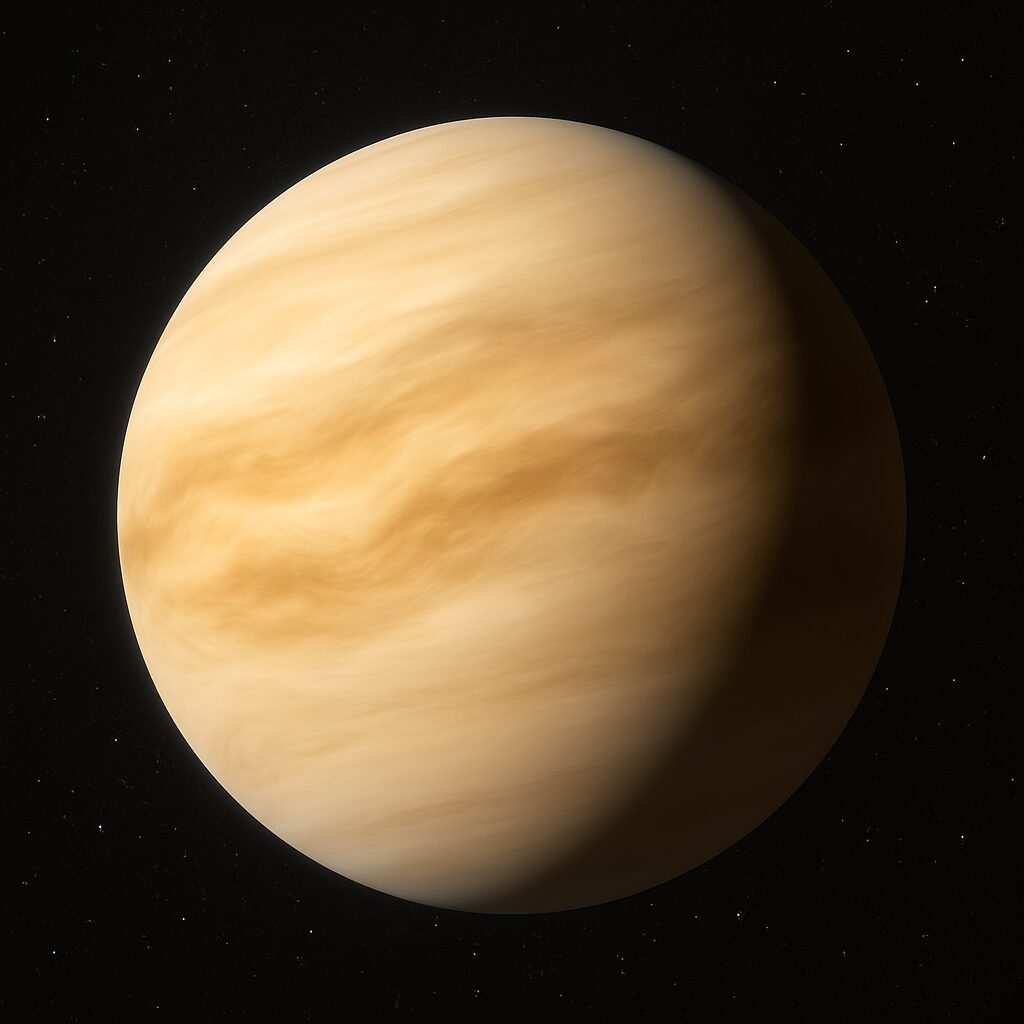

夜空にひときわ明るく輝く星を見て、「あれは何の星だろう?」と思ったことはないでしょうか。その正体のひとつが、今回のテーマである**金星(きんせい)**です。金星は古くから人々に愛されてきた天体であり、同時に「地球の双子」とも呼ばれる、とても興味深い惑星です。

この記事では、金星の基本的なデータから、大気や地表のようす、観察のポイントまで、金星の特徴をわかりやすく解説します。

1. 金星ってどんな惑星?基本データ

まずは、金星の基本的なプロフィールから見てみましょう。

- 分類:太陽系の内惑星(水星と金星が内惑星)

- 太陽からの距離:およそ 1.08天文単位(地球より少し内側)

- 公転周期(太陽の周りを一周する時間):約 225日

- 自転周期(自分の軸の周りを一回転する時間):約 243日

- 自転の向き:ほとんどの惑星と逆向きに、逆行自転

金星の大きさは地球とよく似ていて、

- 半径:約 6052km(地球の約95%)

- 質量:地球の約 0.815倍

となっており、このような点から「地球の双子」と呼ばれることがあります。しかし、見た目が似ているからといって、環境まで似ているわけではありません。むしろ、表面環境は地球と正反対といってよいほど過酷です。

2. 明けの明星・宵の明星としての金星

金星は、肉眼で見える惑星の中でも特に明るく輝くことで知られています。その明るさから、古くから日本では

- 朝方に見える金星 → 明けの明星(あけのみょうじょう)

- 夕方に見える金星 → 宵の明星(よいのみょうじょう)

と呼ばれてきました。

なぜそんなに明るいの?

金星が明るく見える理由はいくつかあります。

- 地球のすぐ近くを回っている、比較的近距離の惑星であること

- 表面が分厚い雲で覆われていて、太陽光を強く反射すること

- 惑星としての直径が大きく、見かけの大きさも大きいこと

このため、金星はマイナス4等級前後という非常に明るい見かけの等級になり、都会の明るい空でも目立って見えます。

太陽の近くにしか見えない

金星は、地球軌道より内側を回る内惑星なので、空の中で太陽からあまり離れません。そのため、

- 太陽が沈んだ直後の西の空

- 太陽が昇る直前の東の空

あたりでよく見えるのが特徴です。真夜中の頭上に金星が見えることはありません。

3. 表面環境:灼熱の「地獄のような世界」

見た目は美しい金星ですが、その表面環境は非常に過酷です。代表的な特徴を見てみましょう。

① 表面温度

金星の地表は、平均温度が約 460℃ とされています。これは、鉛が溶けてしまうほどの高温です。太陽に最も近いのは水星ですが、太陽からの距離が水星より遠いにもかかわらず、金星のほうが高温になっています。

この理由は、後述する強力な温室効果にあります。

② 大気圧

金星の地表での大気圧は、地球の約 90倍。これは、地球の海の深さ1km付近と同じくらいの圧力に相当します。この高圧環境のため、もし人が金星の地表に立とうとすれば、

- 高温で焼かれ

- 高圧で押しつぶされ

- 有毒な大気で窒息する

という、まさに「地獄のような」環境になってしまいます。

③ 地形

金星の表面には、

- 広大な平原

- 山脈

- クレーター

- 巨大な火山

などが存在しています。レーダー観測の結果、金星には非常に大きな火山が多数あることがわかっており、かつては活発な火山活動があった(あるいは今も一部で続いている)と考えられています。

4. 大気の成分と分厚い雲

金星の過酷な環境をつくっている最大の要因が、大気の性質です。

① 大気の主成分

金星大気の主成分は、

- 二酸化炭素(CO₂):約96%

- 窒素:数%

となっており、地球大気の主成分である窒素とは大きく異なります。また、微量成分として硫黄化合物なども含まれています。

② 分厚い雲と硫酸のしずく

金星は、厚さ数十kmに及ぶ分厚い雲で覆われています。この雲は主に、

- 硫酸のしずくを含んだ雲

で構成されていて、太陽光の多くを宇宙空間に反射します。そのため金星はとても明るく見えるのですが、同時に地表のようすを直接見ることが難しく、人類はレーダーや探査機を使って内部の様子を調べてきました。

③ 暴走温室効果

金星の二酸化炭素が厚く広がった大気は、強力な温室効果を生み出しています。太陽光は大気を通過して地表を温めますが、地表から放出される赤外線は大気に吸収され、外へ逃げにくくなります。この状態が極端に進んだものが、いわゆる暴走温室効果です。

その結果、金星の表面温度は極端に上昇し、現在のような高温の世界になったと考えられています。

5. 強烈な風「スーパーローテーション」

金星の大気では、非常に特徴的な現象が観測されています。それが、

スーパーローテーション(超回転)

と呼ばれる強い風です。

金星の自転はとても遅く、1回転に243日もかかりますが、その一方で高層大気の風は、金星を地表の自転よりずっと速いスピードで周回しています。雲の動きを観測すると、地球の台風以上の強風が、惑星全体を取り巻くように流れていることがわかります。

このスーパーローテーションの仕組みは、現在も完全には解明されておらず、金星研究の大きなテーマのひとつとなっています。

6. 内部構造と磁場

金星の内部構造は、地球と同じように

- 金属の核

- マントル

- 地殻

から成ると考えられています。大きさが地球と似ているため、内部構造もある程度似ていると推定されています。

しかし、地球と違う点として、金星には地球のように強い磁場がありません。磁場が弱いことは、太陽風から大気を守る力が小さいことを意味し、そのことが長い時間スケールで大気や気候にどのような影響を与えたのかについても、研究が続けられています。

7. 金星探査の歴史

金星は、比較的地球に近い惑星であることから、宇宙探査の初期から多くの探査機が送り込まれてきました。

- 1960年代〜:アメリカのマリナー計画、ソ連のベネラ計画

- 1970〜80年代:ベネラ探査機の一部は、金星の地表への着陸にも成功

- 1990年代:アメリカのマゼラン探査機がレーダー観測で金星表面を詳細にマッピング

- 2000年代以降:ヨーロッパのビーナス・エクスプレス、日本の金星探査機**「あかつき」**などが、大気や気候の研究を続けています。

これらの探査のおかげで、金星の地形や大気構造、風の動きなど、多くのことがわかってきましたが、まだ謎も多く残されています。

8. なぜ「地球の双子」なのにこんなに違うのか

大きさや質量が地球とよく似ているにもかかわらず、金星はなぜこれほど過酷な環境になってしまったのでしょうか。

代表的な要因として、次のような点が考えられています。

- 太陽からの距離の違い

金星は地球より太陽に近く、受け取る太陽エネルギーが多いため、気温が高くなりやすい。 - 水の有無

地球には大量の海があり、気候を穏やかに保つ働きがありますが、金星では表面の水はほとんど失われてしまったと考えられています。水が少ないことで、二酸化炭素が大気中に多く残り、温室効果が暴走した可能性があります。 - プレートテクトニクスの違い

地球ではプレート運動によって炭素が地中へと回収される仕組みがありますが、金星では同じようなプレート運動がほとんど起きていないとされ、二酸化炭素が大気中にとどまり続けたと考えられています。

これらが組み合わさった結果、金星は地球とは似ても似つかない、超高温・高圧の惑星になってしまったと見られています。

9. 地球環境を考えるうえでの「反面教師」としての金星

金星は、単に「珍しい惑星」というだけでなく、

- 温室効果ガス

- 気候変動

- 大気と海のバランス

といったテーマを考えるうえで、重要な手がかりを与えてくれる存在でもあります。

金星の極端な温室効果は、地球の気候変動を考える際の「極限例」としてしばしば引用されます。もちろん、地球がすぐに金星のような世界になるわけではありませんが、

「温室効果ガスが増え続けると、惑星の気候はどこまで変わりうるのか」

という問いを考える際に、金星の研究は大きなヒントを与えてくれます。

10. まとめ:美しくも過酷な惑星・金星

最後に、金星の主な特徴を整理しておきます。

- 地球とよく似た大きさ・質量を持ち、「地球の双子」と呼ばれる

- 明けの明星・宵の明星として、肉眼でも非常に明るく見える

- 二酸化炭素主体の厚い大気と分厚い雲に覆われ、表面温度は約460℃、大気圧は地球の約90倍

- 暴走温室効果によって、太陽系で最も過酷な環境のひとつになっている

- スーパーローテーションと呼ばれる強い高層風が惑星全体を取り巻いている

- 多くの探査機によって研究されてきたが、いまだに多くの謎も残されている

見かけは美しく、名前も「金星」と華やかですが、その実態は非常に過酷な世界です。だからこそ、金星は天文学的にも、そして地球環境を考えるうえでも、たいへん重要な研究対象となっています。

夜空で明るく輝く金星を見かけたら、この記事で紹介したような特徴を思い出してみると、より一層おもしろく感じられるかもしれません。