ユニバーサルデザイン・色

🎨ユニバーサルデザインと「色」の使い方:色覚の違いを理解しよう

「この図、わかりやすいね」と思ったとき、あなたの色覚が”標準”であることを前提にしていませんか?

実は、日本人男性の約5%、女性では0.2%が何らかの**色覚異常(色弱)**を持っているとされています。

この記事では、ユニバーサルデザインにおける「色」の使い方と、色覚による見え方の違いを図解を交えて紹介します。

🔍色覚の違いを比較してみよう

まず、以下のイラストをご覧ください。

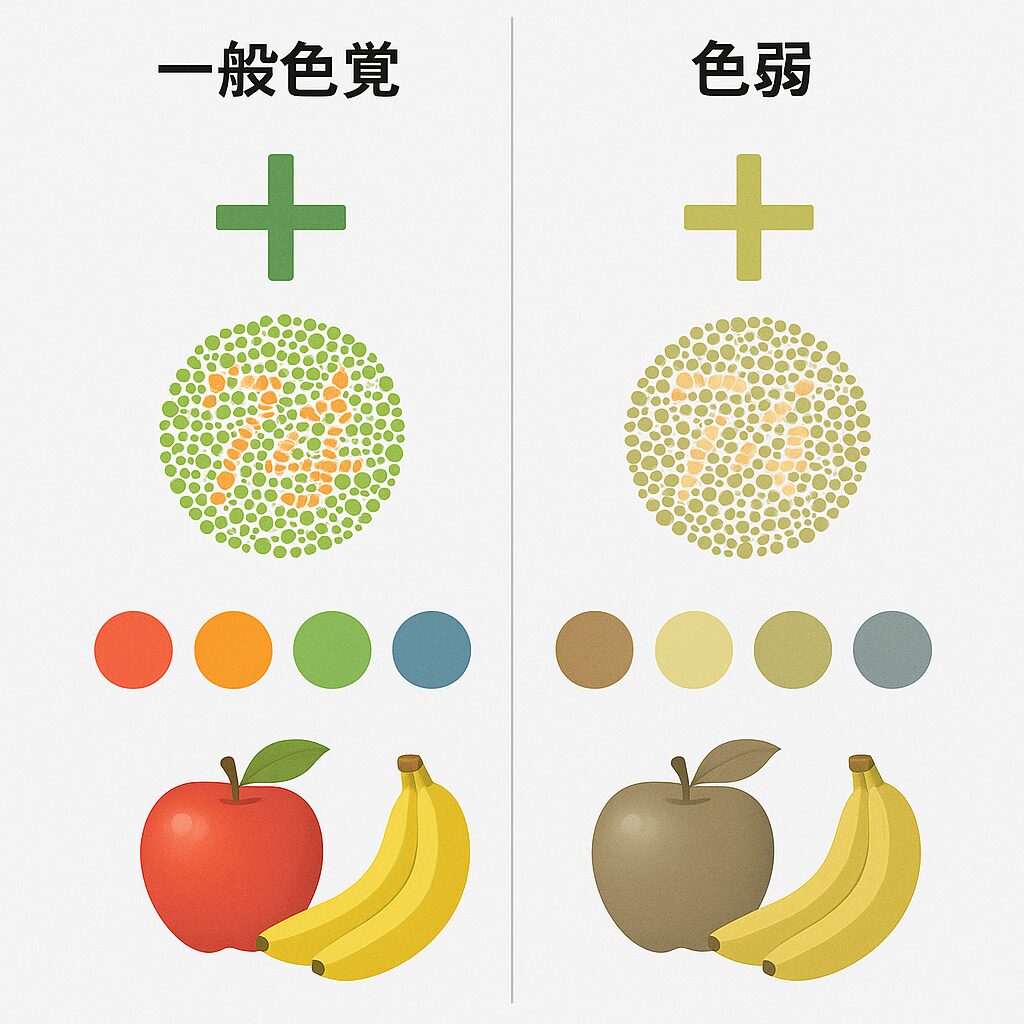

この画像は、「一般色覚」の人(左側)と「色弱」の人(右側)が、同じ色をどのように見ているかを比較したものです。

一般色覚者の視界(左側)

- ✅ 赤・緑・青などの色をはっきりと区別できる

- ✅ 色の濃淡で数字がはっきり読める(例:石原式色覚検査)

- ✅ リンゴの赤やバナナの黄色など、果物の色も鮮やかに見える

色弱者の視界(右側)

- ⚠️ 緑と赤、黄と緑などが似たように見えてしまう

- ⚠️ 数字が読み取りにくく、カラフルな図が単調に見える

- ⚠️ リンゴが茶色っぽく見えるなど、果物の色の認識に差が出る

→同じ色のものを見ているのに一般色覚の人には左のように見え、色弱者の人には右側のように見えるのです。

🧠ユニバーサルデザインとは?

ユニバーサルデザイン(Universal Design)とは、すべての人にとって使いやすいように設計された設計・デザインのことです。年齢、性別、国籍、身体的特徴に関係なく、誰でも快適に利用できるよう配慮されています。

🎯なぜ「色の使い方」が重要なの?

色の違いに頼りすぎたデザインは、色弱の方にとって大きな障壁になります。特に以下のようなケースでは注意が必要です:

- ⚠️ グラフや地図の凡例で色だけで区別

- ⚠️ ボタンのオン/オフ状態を色でだけ表示

- ⚠️ エラーメッセージを「赤字のみ」で表示

✅色弱者に配慮したデザインのポイント

以下のような工夫を取り入れることで、より多くの人にとってわかりやすいデザインになります。

| 工夫 | 説明 |

|---|---|

| 🔲 色だけでなく形や文字でも区別する | ○と×、パターン、線の種類などを併用 |

| 🟦 コントラストを意識する | 背景と文字の明暗差を強めに設定 |

| 🎨 カラーパレットの見直し | 赤緑を避け、青や紫など識別しやすい色を活用 |

| 🔍 色覚シミュレーターで検証 | 色弱者の視点でデザインをチェックできるツールを使う |

各セクションの解説:

🔵 左上:✔と✖で意味を明示(記号の併用)

- チェックマーク(✔):青

- バツ印(✖):黒

- 👉 色だけでなく「記号」で意味を伝えることで、色覚に関係なく意味が伝わるようになっています。

📈 右上:棒グラフ+斜線パターンで識別性アップ

- 青い矢印が伸びる成長グラフ

- 各棒グラフに斜線模様が入っており、色の違いが見えにくい人にもデータの違いが分かるように工夫されています。

🟦 左下:識別しやすい色と文字の組み合わせ

- 青地のボタンに**「ボタン」**という白文字

- 👉 背景と文字のコントラストがはっきりしており、視力に不安のある人や高齢者にも見やすい

🟡 右下:識別しやすい配色(色弱に強い組み合わせ)

- マスタード色(黄土系)と紫色の円

- 👉 赤や緑など色弱の人にとって識別しにくい色を避け、誰でも見分けやすい色の組み合わせを採用しています

ユニバーサルデザインにおける色の組み合わせのポイント

- 高いコントラストを確保する

背景色と文字色・図形色の明度差を大きくし、色弱者や高齢者でも判別しやすくします(例:白背景+黒文字)。 - 色相の差も意識する

明度だけでなく色相(赤・青・緑など)の差をつけることで、光の条件や色覚特性の違いにも対応できます。 - 色だけに頼らない情報伝達

色分けだけでなく、形・模様・文字・アイコンなどを併用し、誰でも意味を理解できるようにします。 - 色覚多様性への配慮

赤と緑、青と紫など、色弱者が識別しづらい組み合わせは避けるか、補助要素を加えます。 - 背景色と前景色の調和

コントラストを確保しつつ、まぶしすぎない・目に優しい配色を選びます。 - 自然光や画面表示環境も考慮

印刷物かデジタル画面かで見え方が変わるため、それぞれに合わせた色設計を行います。 - 文化的背景や意味を考える

色には国や文化ごとの意味合いがあるため、誤解や不快感を与えないよう注意します。 - 配色数は必要最小限に

色数が多すぎると情報が散漫になるため、基本は3〜4色程度に抑えます。 - 試作段階でテストする

色覚シミュレーターやモニタリングを活用し、実際の利用者に見えやすさを確認してもらいます。 - 長時間見ても疲れにくい色合い

目の負担を減らすため、極端に鮮やかな原色の多用は避けます。

🎨 色とユニバーサルデザインのトリビア

🧠トリビア①:色覚異常の人(歩行者)にとって「赤信号」は赤く見えない?

実際には、「赤」がくすんだ茶色や黒っぽく見える人もいます。それでも信号が識別できるのは、位置(上下)、ピクトグラム(人の形)、明るさの差で判断しているから。

👉 ユニバーサルデザインでは「色だけに頼らない」考えが信号にも反映されているんです。

💡トリビア②:Excelの「赤と緑」は色弱者には見分けにくい?

グラフや条件付き書式でよく使われる赤と緑の組み合わせですが、赤緑色弱の方にはほぼ同じ色に見えることがあります。

👉 MicrosoftやGoogleなど大手IT企業は、配色パターンに「色覚バリアフリー」対応のパレットを導入しています。

📚トリビア③:「石原式色覚検査」は日本人が開発した世界基準

色弱を判定するために使われる「数字が見える丸い図(石原式)」は、日本の眼科医・石原忍博士が1917年に考案したもの。

👉 現在でも世界中で使われており、まさに色に関するユニバーサルデザインの原点とも言える発明です。

🟪トリビア④:実は「赤×緑」よりも「紫×黄」が識別しやすい

色弱者にとって識別しやすい色の組み合わせは、紫と黄、青とオレンジなどの補色関係。

👉 デザイン現場では、これを利用して「色弱に優しい配色ガイドライン」が活用されています。

📱トリビア⑤:スマホには「色覚モード」がある

iPhoneやAndroidには「色覚サポートモード」や「カラーフィルター」などがあり、色弱者が色を見分けやすくなるよう工夫されています。

👉 これはまさに、テクノロジーで実現されたユニバーサルデザインの一例!