生分解性プラスチックの問題点

生分解性プラスチックの問題点

はじめに:生分解性なら「安心」…と決めつけるのは危険です

生分解性プラスチックは、環境にやさしい材料として注目されています。ところが、**「自然に消える=海や街に捨ててもよい」**という誤解が広がると、逆に環境負荷を増やす可能性があります。

ここでは、ニュースや広告でよく聞く「生分解性プラスチック」について、どこが難しいのか、何が生分解性プラスチックの問題点なのかを整理します。結論から言えば、生分解性プラスチックは万能の解決策ではなく、条件・使い方・回収の仕組みがそろって初めて効果が出る素材です。

生分解性プラスチックとは

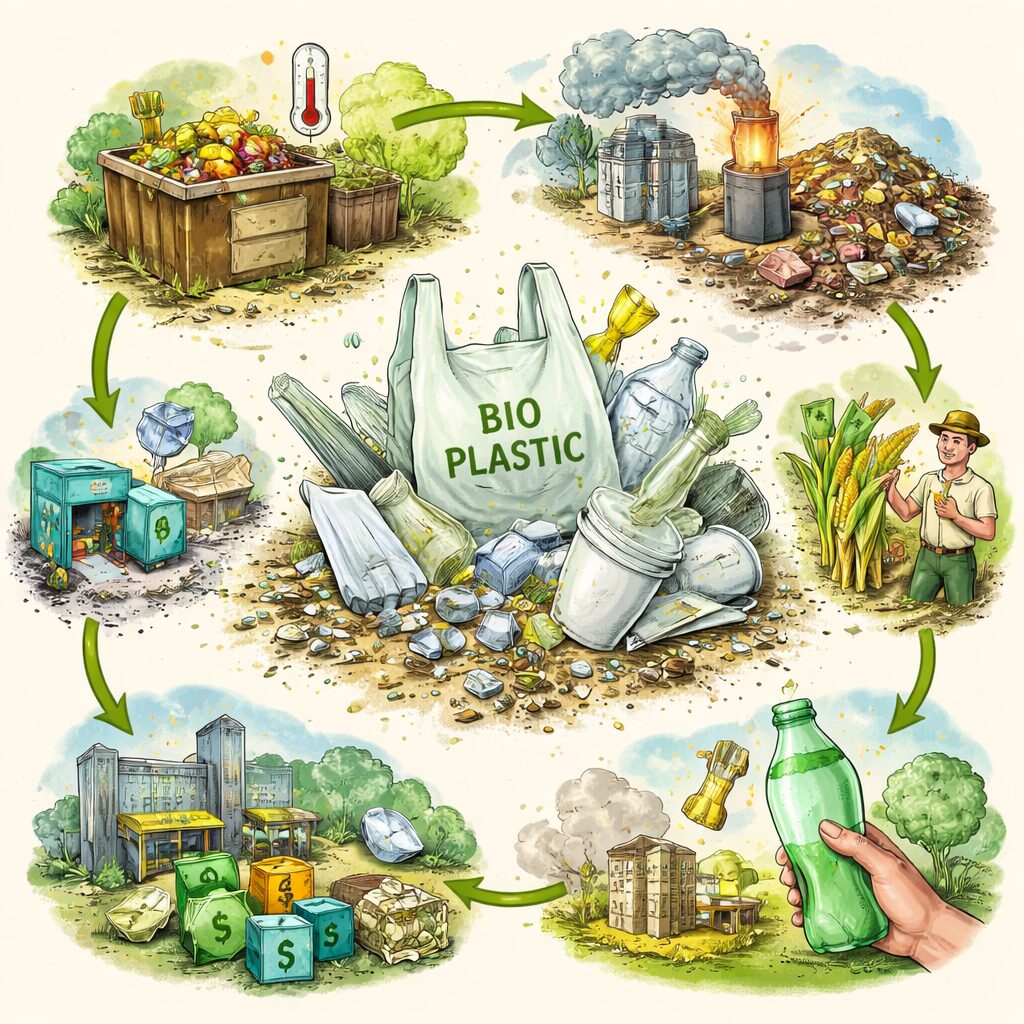

生分解性プラスチックは、微生物などの働きで、最終的に水や二酸化炭素(条件によってはメタンなど)に分解される性質をもつプラスチックのことです。

ただし重要なのは、

- どんな環境で(土・海・川・堆肥化施設など)

- どれくらいの時間で

- どの程度まで分解するか

が素材や基準によって大きく異なる点です。

生分解性プラスチックの主な問題点(8つ)

生分解性プラスチックの問題点を見ていきましょう。

1) 「自然に消える」は誤解:分解には“条件”が必要

生分解性プラスチックは、どこでも勝手に分解するわけではありません。多くは、

- 温度

- 湿度

- 酸素の有無

- 微生物の種類

といった条件がそろって初めて分解が進みます。

つまり、土の中や堆肥化施設では分解しても、海や川、低温環境ではほとんど分解しない場合があります。これが「生分解性=ポイ捨てしても大丈夫」という誤解を生みやすい最大の落とし穴です。

2) “海洋生分解性”と“生分解性”は別物(ラベルの読み違い)

「生分解性プラスチック」と表示されていても、

- 土壌で分解するタイプ

- 産業用の堆肥化施設で分解するタイプ

- 海で分解することを想定したタイプ

などが混在します。

この違いを理解せずに導入すると、海洋ごみ対策として期待したのに、海では分解しない素材だったというズレが起きます。

3) 分解しても“マイクロプラスチック化”のリスクが残る

生分解性でも、分解の途中で細かく砕けて、いったん微細片になることがあります。

- 分解が最後まで進まない

- 条件が整わず途中で止まる

- 紫外線や摩耗で先に砕ける

こうした状況では、結果としてマイクロプラスチックに似た挙動を示す可能性があり、環境中での影響が懸念されます。

4) 回収・分別が難しい:リサイクル工程を邪魔する場合がある

生分解性プラスチックは、既存のプラスチック(PE、PP、PETなど)と見た目が似ています。

そのため分別が難しく、混入すると

- 再生材の品質が落ちる

- 製品強度や透明度が劣化する

- リサイクルラインの管理コストが増える

などの問題が起きやすいとされています。

つまり、「環境に良い素材」を混ぜた結果、リサイクルの環境効果を下げてしまうという逆転が起き得ます。

5) 廃棄の行き先次第では、効果が出ない(焼却・埋立の現実)

生分解性プラスチックも、最終的に

- 焼却

- 埋立

- 収集されず自然環境へ流出

となれば、「生分解性」の強みは十分に発揮できません。

特に埋立は酸素が少ないため、分解が進みにくかったり、条件次第では温室効果ガス(メタンなど)排出が問題になる可能性も指摘されます。

結局のところ、素材だけ変えても、回収・処理の仕組みが変わらないと成果が出にくいのです。

6) コストが高くなりやすい(価格・設備・品質管理)

生分解性プラスチックは、原料や製造プロセス、品質保証のための試験などが必要で、既存の石油由来プラスチックより高価になりやすい傾向があります。

さらに、堆肥化施設や回収の仕組みを整える場合は、社会インフラ側の費用もかかります。

7) 食料・土地利用との競合(バイオマス原料の場合)

生分解性プラスチックの中には、トウモロコシやサトウキビなどのバイオマス原料を使うものがあります。

この場合、

- 食料利用と競合しないか

- 農地拡大による森林減少を招かないか

- 農薬・肥料・水の使用が増えないか

といった論点が出てきます。

「石油を減らす」ことと、「環境負荷が本当に減る」ことは別で、ライフサイクル全体で見ないと判断を誤りやすい点が問題です。

8) “グリーンウォッシュ”の温床になりやすい

生分解性プラスチックは、言葉の響きが良いため、

- 実際の分解条件を説明しない

- どの規格に適合しているか示さない

- 分別・回収の案内が不十分

といったまま「エコ」を強調する宣伝に使われることがあります。

これにより、消費者が安心して使い捨てを増やしてしまう(リバウンド効果)と、本末転倒です。

問題点を踏まえた「現実的な使いどころ」

生分解性プラスチックは、万能ではありませんが、用途を絞ると有効になり得ます。

たとえば、

- 回収が難しい用途(農業用マルチフィルムなど)

- 堆肥化に回る仕組みがある用途(食品残渣と一緒に処理する前提の製品など)

- 分解条件と回収ルートをセットで設計できる場面

などです。

ポイントは、「素材だけ」ではなく「回収・処理の設計」とセットで導入することです。

よくある疑問(Q&A)

Q1. 生分解性プラスチックなら、ポイ捨てしても大丈夫?

いいえ。 分解には条件が必要で、環境中では分解が進まないこともあります。ポイ捨てを正当化する素材ではありません。

Q2. 生分解性とバイオマスプラスチックは同じ?

同じではありません。バイオマス(植物由来)でも生分解しない素材がありますし、逆に石油由来でも生分解性をもつ素材もあります。

Q3. じゃあ何が一番いいの?

状況次第ですが、一般論としては、

- そもそも使い捨てを減らす(リユース)

- 回収してリサイクルできる設計

- 必要な用途だけ生分解性を使う

という優先順位で考えると、失敗が減ります。

まとめ

生分解性プラスチックの問題点は、ひとことで言うと**「分解するという性質が、現実の廃棄・回収の仕組みと噛み合わないと効果が出ない」**ことです。

- 分解には条件が必要

- 表示の読み違いが起きやすい

- マイクロ化の懸念

- リサイクル工程への混入リスク

- 焼却・埋立だと強みが出にくい

- コストやインフラ課題

- 原料調達の環境負荷

- グリーンウォッシュの危険

こうした点を踏まえ、用途選定と回収設計をセットで導入することが、環境対策としての現実的な近道になります。