モノカルチャー経済の問題点

モノカルチャー経済の問題点:わかりやすく解説

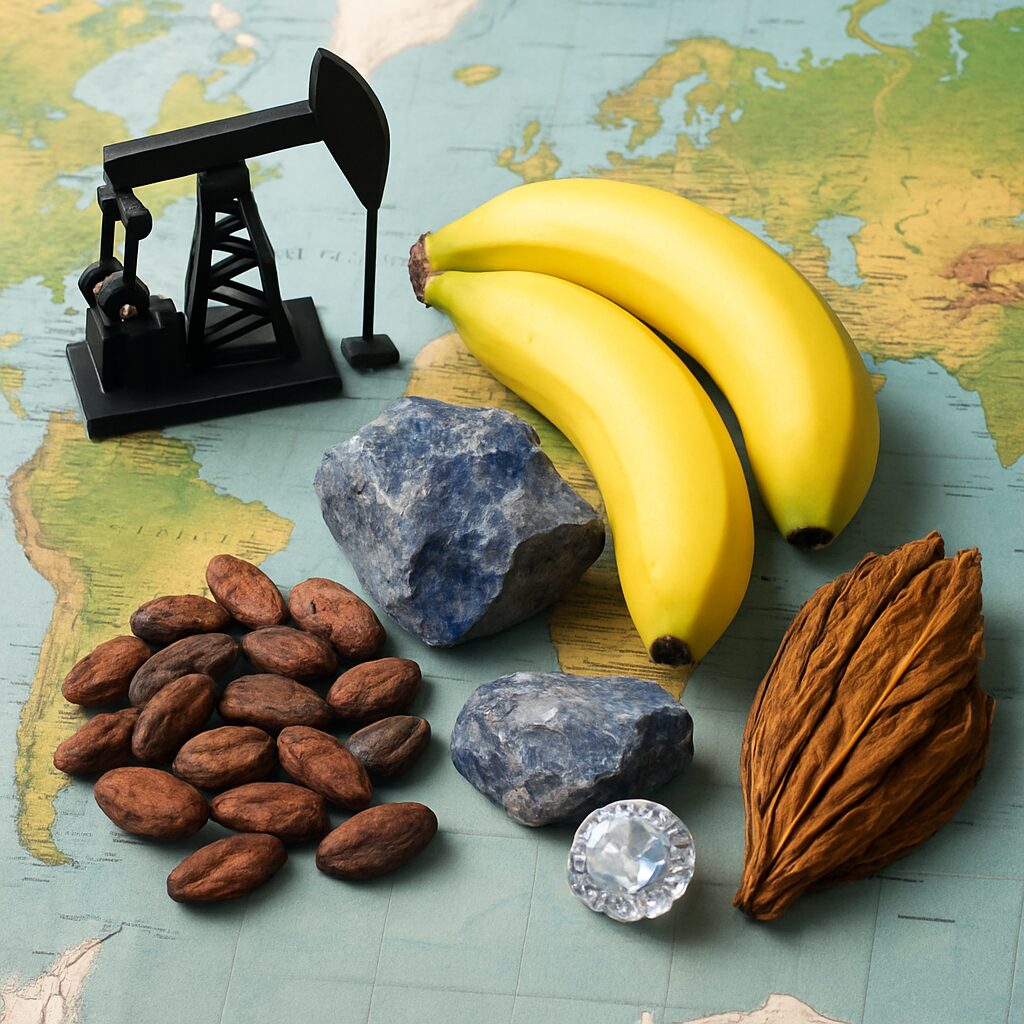

モノカルチャー経済とは、ある国や地域が特定の1つ(あるいはごく少数)の産品に強く依存して成り立つ経済の形のことです。たとえば「コーヒーが主要輸出品」「石油が経済の中心」「バナナが外貨収入の多くを占める」といった状態が典型例です。外から見ると「得意な産業がある国」とも言えますが、依存の度合いが大きいほど、社会と暮らしに深刻なリスクが生まれやすくなります。

この記事では、モノカルチャー経済が抱える主な問題点を、原因や仕組みも含めて丁寧に整理します。

1. モノカルチャー経済が生まれやすい背景

モノカルチャー経済は偶然ではなく、次のような理由が重なって成立しやすい傾向があります。

- 🌍 自然条件の偏り:気候・土壌・地下資源が特定の産物に向いています。

- 🏛️ 植民地支配や歴史的構造:過去に宗主国が「この作物だけ作らせる」「この資源だけ掘らせる」といった仕組みを作り、独立後も産業構造が固定化しました。

- 💰 外貨獲得の近道:短期的に輸出で稼ぎやすいため、他産業の育成が後回しになりやすいです。

- 🧰 技術・資本の不足:工業化や多角化に必要な資本や教育が十分でない場合、既存の輸出産業に頼ることが現実的な選択になります。

このような背景を踏まえると、モノカルチャー経済の問題は「努力不足」というより、構造的に生じやすい課題だと分かります。

2. モノカルチャー経済の問題点(核心)

2-1. 国際価格の変動に極端に弱いです

モノカルチャー経済で最も大きな弱点は、世界市場の値動きに国全体が振り回されてしまうことです。

特定産品の価格が上がれば国の収入も増えますが、下がれば一気に落ち込みます。これが「景気の波」を大きくしてしまいます。

- 📉 価格下落 → 輸出収入の減少 → 税収減 → 公共サービス縮小

- 📈 価格上昇 → 一時的な好景気 → 依存がさらに強くなる(多角化の機会を逃しやすい)

価格変動は、天候・国際情勢・投機・代替品の登場など国内ではコントロールできない要因で起きます。そのため、経済の安定を自力で守りにくいのです。

2-2. 産業が育たず、雇用が偏りやすいです

特定産品に資金・労働力・政治的支援が集中すると、他産業が育つ余地が小さくなります。その結果、

- 🏭 製造業やサービス業が弱いままになりやすいです

- 👷 雇用の選択肢が少なくなります

- 🧑🔧 労働市場が単一化し、賃金が伸びにくくなります

という状況が生まれます。

また、一次産品(農産物・鉱物資源など)は加工度が低いほど雇用の幅が狭い傾向があります。「掘る」「収穫する」以外の仕事が少ないため、若年層の就業先が限られ、社会全体の活力にも影響します。

2-3. 外貨依存と「オランダ病」が起きやすいです

特定の輸出産品で外貨が大量に入ると、自国通貨の価値が上がりやすくなります。通貨高は輸入を安くしますが、他の輸出産業の競争力を削いでしまう面があります。

この現象は「オランダ病(Dutch Disease)」と呼ばれています。

- 💵 資源・農作物の輸出で外貨が増えます

- 💹 通貨高が進みます

- 🚢 工業製品など他の輸出が不利になります

- 🏭 産業の多角化がさらに難しくなります

つまり、成功して稼げるほど依存構造が強化されるという矛盾した罠があるのです。

2-4. 収益が一部に集中しやすく、格差や腐敗が広がりやすいです

モノカルチャー経済では利益を生む産業が限られるため、

- 🏢 大企業や政府に富が集中しやすいです

- 👑 特定の地域・民族・階層だけが恩恵を受けがちです

- ⚠️ 汚職や利権が生まれやすいです

といった問題が起きやすくなります。

輸出産業が国の生命線になるほど、政治や行政がその産業を守る方向へ傾き、**「公平な分配」より「既得権の維持」**が優先されるケースもあります。

格差が広がると、教育・医療・治安など社会の基盤全体が弱くなり、経済発展の土台が崩れていきます。

2-5. 食料や生活必需品の自給が弱くなりやすいです

特定の輸出産品だけに土地や資源が使われると、

- 🌾 自国の食料生産が後回しになります

- 🛒 生活必需品を輸入に頼る割合が増えます

という構造が生じます。

輸出産品の価格が下がると外貨が減り、輸入が難しくなります。その結果、物価高や食料不足が起き、生活が直接不安定化する可能性があります。

2-6. 環境破壊・土地劣化のリスクが高いです

特定産品を長期間、同じ場所で大量生産するほど、環境への負担は大きくなります。

- 🌱 単一作物の連作 → 土壌の栄養偏り・病害虫の拡大

- 🌳 農地拡大や採掘 → 森林破壊・水質汚染

- 🐟 乱獲や資源掘削 → 生態系の破壊

環境が壊れると生産量が落ち、さらに稼ぎが減るという負の循環にもつながります。

2-7. 技術・教育の発展が遅れやすいです

経済の中心が単純な一次産品に偏ると、

- 📚 高等教育や研究開発(R&D)への投資が弱くなりやすいです

- 🧠 高度人材の育成が進みにくいです

- 🛠️ 産業の質的転換(高度化)が起きにくくなります

という問題が生まれます。

多角化や高付加価値化に必要な「人づくり」が遅れると、モノカルチャー経済から抜け出す力も弱くなります。

2-8. 国際関係・政治リスクに巻き込まれやすいです

特定産品への依存は、輸出先の国や企業に対して弱い立場を作りやすくなります。

- 🧩 輸入国が圧力をかけます

- 🚫 制裁・関税・禁輸で輸出が止まることがあります

- 🪖 紛争や政変で物流が止まることがあります

こうした外部ショックが直撃すると、代替産業がないため被害が大きくなりやすいのです。

3. モノカルチャー経済の「悪循環」まとめ

ここまでの問題点は互いに結びついています。単純化すると次の悪循環に集約できます。

- 🌟 特定産品で稼ぎます

- 🔁 依存が強まります

- 📉 価格下落や外部ショックが起きます

- 🧱 経済と生活が一気に不安定化します

- 🏭 多角化に必要な資本・人材・時間が不足し、さらに依存が続きます

このサイクルが続くほど、抜け出す難度は上がっていきます。

4. 国別の具体例で見るモノカルチャー経済の問題点

ここでは、実際に「特定産品への依存」が国の経済や社会にどのような影響を与えてきたかを、代表例で確認します。国ごとに事情は異なるため、“典型的に見られる傾向”として読むと理解しやすいです。

4-1. コートジボワール:カカオ依存と“付加価値の海外流出”

コートジボワールは世界最大のカカオ生産国で、カカオ関連が輸出の大きな柱になっています。輸出の約3割がカカオ・カカオ製品に結びついている一方、完成チョコレートの輸出はごくわずかで、原料のまま輸出し、加工・ブランド利益は海外で得られる構造が続いています。その結果として、

- 🌍 国際価格の変動が国家財政と農家生活を直撃しやすいです

- 🏭 国内加工産業が育ちにくく、雇用と技術が増えにくいです

- 🌳 森林のカカオ農園化が進み、環境破壊が問題化しています

といった典型的なモノカルチャー問題が出ています。

4-2. ガーナ:カカオ依存と価格制度のゆがみ

ガーナもカカオに強く依存する国の一つで、輸出の中でカカオが占める比率が高い国です。モノカルチャー構造のもとで価格下落や収穫不安が国家収入に直結しやすく、さらに近年は国内の買い取り価格が国際価格に追いつかず、密輸が増えるなど制度の歪みも表面化しています。

- 📉 価格低迷期に財政が悪化し、債務が増えやすいです

- 🧑🌾 農家の所得不安から若者の農業離れが進みやすいです

- 🚫 密輸・腐敗が拡大し、税収が目減りしやすいです

といった「依存→制度疲労→さらに不安定化」という悪循環が起きやすい事例です。

4-3. ザンビア:銅依存による価格ショック耐性の弱さ

ザンビアは銅の輸出に経済が大きく依存してきた国としてよく挙げられます。国際市場で銅価格が下がると、

- 💰 輸出収入や税収が急減します

- 🏥 教育・医療など公共投資が縮小されやすいです

- 💸 通貨安や債務増で生活コストが上がりやすいです

という流れが一気に進みやすくなります。一つの鉱物資源への偏重が国家全体の安定性を弱める典型例です。

4-4. イラク:石油依存と政治・治安リスクの直撃

イラクは石油が国家収入の中核であり、単一資源依存で脆弱な国の典型とされます。石油価格の上下に加えて、紛争・制裁・地域情勢で輸出が滞ると、代替産業が弱いために国家運営そのものが不安定化しやすいです。

- 🛢️ 原油価格の下落で財政赤字が拡大し、公務サービスが低下しやすいです

- 🪖 地政学リスクにより、輸出停止の恐れが常にあります

- 🏭 工業・サービス業の育成が遅れ、雇用が偏りやすいです

という、資源モノカルチャーと政治リスクが重なった例です。

4-5. ナイジェリア/ベネズエラ:資源の“豊かさ”が逆に重荷になるケース

資源依存国では「資源の呪い(resource curse)」や「オランダ病」が問題化することが多いです。ナイジェリアやベネズエラでは、石油収入が巨額である一方で、

- 🏛️ 利権や腐敗の温床になりやすいです

- 💹 通貨高や産業空洞化(オランダ病)で製造業が育ちにくいです

- 📉 価格下落時に生活や治安が急悪化しやすいです

など、“稼げる産業が一つだけ強すぎる”ことによる構造不安定が指摘されてきました。

4-6. ホンジュラス/グアテマラなど中米:“バナナ共和国”の歴史的モノカルチャー

中米の一部は、20世紀にバナナ輸出へ過度に依存し、海外企業の影響下で経済・政治が揺らいだ歴史があります。これは“バナナ共和国”と呼ばれるモノカルチャーの象徴的事例で、

- 🍌 バナナ輸出に土地と労働が集中しました

- 🏢 外資企業がインフラと政治に強い影響力を持ちました

- ⚠️ 他産業が育たず、格差と政情不安が長期化しました

という問題につながりました。単一作物依存が経済だけでなく政治主権にまで影響しうることを示す例です。

4-7. ノルウェー/スリナム:同じ資源国でも“制度”で差が出ます(対照例)

モノカルチャーのリスクは「資源があること」そのものより、収入の使い方と制度設計で大きく変わります。ノルウェーは石油収入を政府系ファンドに積み立て、景気変動を平準化することで、オランダ病的な悪影響を抑えてきたとされます。近年、油田開発が進むスリナムも先行例を意識して政府系ファンドを整備し、“資源の呪い”回避を狙っています。

この対照は、モノカルチャーの問題が**“産品の種類”だけでなく“制度と分配のあり方”で増幅も緩和もされる**ことを教えてくれます。

5. 問題点を減らすための方向性

モノカルチャー経済をすぐに解消するのは難しいですが、リスクを減らすための方向性は整理できます。

- 🌈 産業の多角化:農業・工業・サービス業をバランスよく育てます。

- 🧪 高付加価値化:原料輸出から加工・製品輸出へ移行します(例:カカオ→チョコレート)。

- 🎓 教育・技術投資:人材育成と研究開発を強化します。

- 🏦 財政安定策:資源価格が高いときに基金を作り、不況時に備えます。

- 🤝 公平な分配と制度改革:汚職防止、税制の整備、地域格差の是正を進めます。

これらは時間のかかる改革ですが、依存の罠を断ち切るには欠かせない土台です。

6. まとめ

モノカルチャー経済の問題点は、単に「一つの産業に頼りすぎると危ない」という表面的な話ではありません。国際価格の変動、雇用の偏り、通貨高による産業衰退、格差や腐敗、食料安全保障、環境破壊、教育・技術の停滞、国際政治リスクなど、社会・経済・環境が連鎖的に弱くなる構造的課題があります。

特定産品が強みになること自体は悪いわけではありません。しかし、その強みが「唯一の柱」になったとき、国全体が大きな不安定さを抱えます。モノカルチャー経済の問題点を理解することは、世界の経済格差や国際関係、環境問題を読み解くうえでも重要な視点になります。