オゾン層破壊の影響

オゾン層破壊の影響

私たちの生活と地球環境へのインパクトをわかりやすく解説

オゾン層破壊という言葉は、理科の授業やニュースでも耳にする機会が多い用語です。しかし、 「オゾン層が破壊されると、具体的に何が起こるのか?」 「自分の生活にどんな影響があるのか?」 と聞かれると、意外とはっきり説明できない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、オゾン層の役割から、破壊が進むことで生じる影響、人間社会や生態系への具体的なリスクまで、丁寧に解説していきます。

1. そもそもオゾン層とは何か?

オゾン層とは、地上からおよそ10〜50km上空の成層圏に存在する「オゾン(O₃)」が多く集まった層のことです。

- **オゾン(O₃)**は、酸素分子(O₂)が強いエネルギーを受けて分解し、再び結びついたことでできる特殊な酸素の形態です。

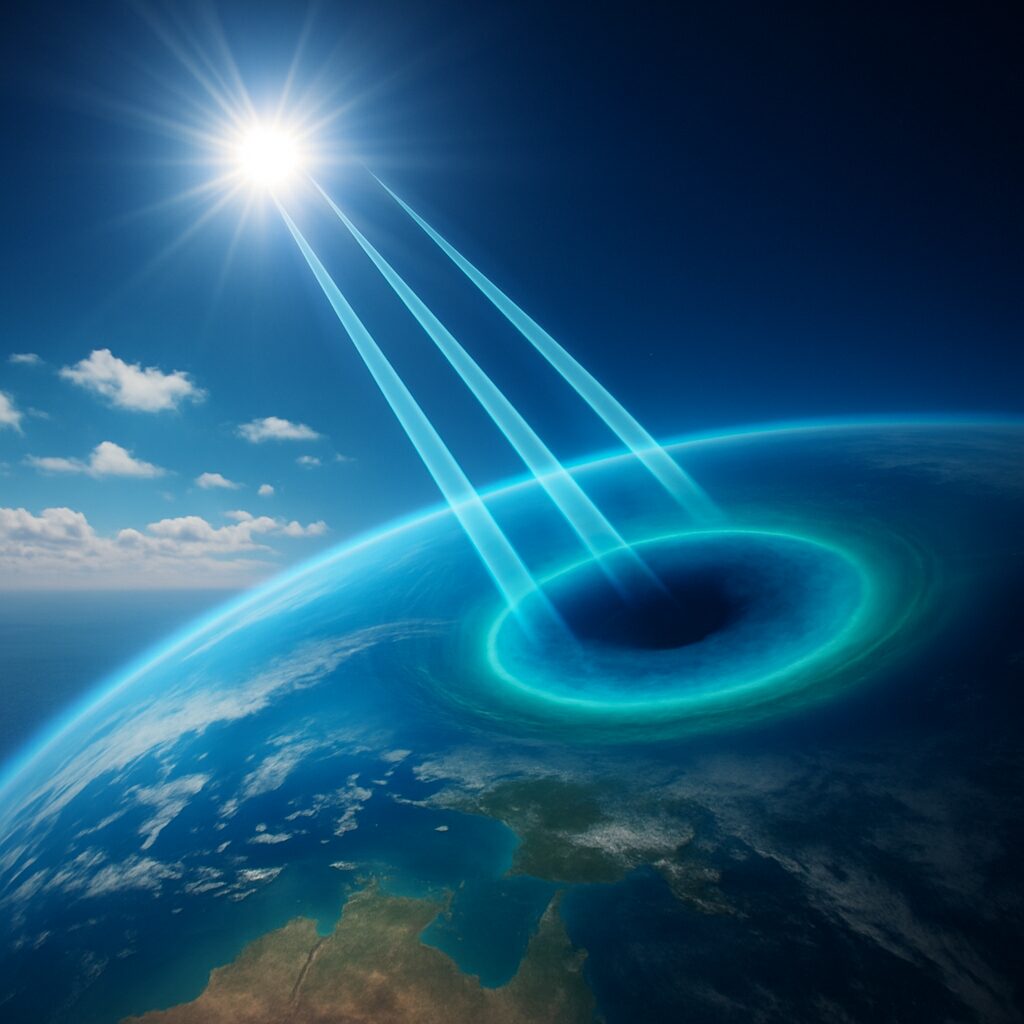

- 大気全体のオゾンはそれほど多くありませんが、成層圏のオゾン層には比較的集中しており、太陽からの有害な紫外線(特にUV-B)を吸収するフィルターの役割を果たしています。

もしオゾン層がなければ、強烈な紫外線が地表にそのまま降り注ぎ、現在のような豊かな生態系や人間の生活は維持できないと言われるほど、重要な存在です。

2. オゾン層が破壊される原因

オゾン層破壊の主な原因とされているのが、**フロンガス(クロロフルオロカーボン:CFCなど)**です。

2-1. フロンとは

かつてフロンは、以下のような用途で広く使われていました。

- 冷蔵庫・エアコンの冷媒

- スプレー缶の噴射剤

- 半導体製造などの洗浄剤

- 発泡スチロールの発泡剤 など

フロンは、

- 無色無臭

- 化学的に安定

- 毒性が低い

といった「扱いやすいガス」であったため、世界中で大量に使用されてきました。

2-2. フロンがオゾン層を壊す仕組み

フロンそのものは対流圏ではほとんど分解されず、長い時間をかけて成層圏まで到達します。成層圏で強い紫外線を浴びると、フロンは分解して**塩素原子(Cl)**などを放出します。

この塩素原子が、オゾン(O₃)を酸素(O₂)などに分解する触媒として働き、

- 1つの塩素原子が何万個ものオゾン分子を破壊してしまう

と言われるほど、大きな影響を持ちます。その結果、オゾン層の濃度が低下し、「オゾンホール」と呼ばれる領域が発生するのです。

3. オゾン層破壊による主な影響

では、オゾン層が破壊されると具体的にどのような影響が出るのでしょうか。ここでは、人間の健康・生態系・社会や産業への影響に分けて見ていきます。

3-1. 人間の健康への影響

オゾン層が薄くなると、地表に降り注ぐ**紫外線(特にUV-B)**の量が増加します。これにより、次のようなリスクが高まります。

(1) 皮膚がん・皮膚障害の増加

- 紫外線は、皮膚に含まれるDNAにダメージを与えます。

- このダメージが蓄積すると、**皮膚がん(特に悪性黒色腫や基底細胞がんなど)**の発症リスクが高まります。

- 日焼けによる炎症、しみ・しわの増加など、皮膚の老化現象の進行も早くなります。

(2) 白内障など眼への影響

- 紫外線は目の水晶体にもダメージを与え、白内障の発症リスクを高めます。

- 角膜炎・結膜炎など、目の炎症や痛み、視力低下といった問題の原因にもなります。

(3) 免疫機能の低下

- 紫外線の影響により、皮膚や全身の免疫機能が一時的に低下する可能性も指摘されています。

- その結果、感染症に対する抵抗力が弱まるなど、健康被害が広がる可能性があります。

3-2. 生態系への影響

オゾン層破壊は、人間だけでなく、地球の生態系全体にも影響を及ぼします。

(1) 海洋生態系へのダメージ

- 海の表層に生息する植物プランクトンは、食物連鎖の最も下位に位置し、海洋生態系全体を支える存在です。

- 紫外線が増えると、植物プランクトンの光合成が妨げられ、増殖が抑えられることがあります。

- その結果、魚類やその他の海洋生物にも影響が波及し、漁業資源の減少につながるおそれがあります。

(2) 陸上植物への影響

- 紫外線の増加は、農作物や森林の植物にもダメージを与えます。

- 葉の成長が阻害されたり、光合成の効率が低下したりすることで、

- 作物の収量低下

- 森林の成長鈍化 などが懸念されます。

(3) 生物多様性への影響

- 紫外線に弱い種が減少し、相対的に強い種だけが生き残ることで、生物多様性が損なわれる可能性もあります。

- 生態系のバランスが崩れると、予想しにくい形でさまざまな影響が連鎖的に発生するリスクがあります。

3-3. 材料・建築物への影響

紫外線は、人間や生態系だけでなく、**人工物(モノ)**にもダメージを与えます。

- プラスチック製品、ゴム製品、塗装などは、強い紫外線によって劣化が早まります。

- 自動車のボディや建物の外壁、屋外の看板や遊具などが、

- 色あせ

- ひび割れ

- 強度低下 などの影響を受けやすくなります。

その結果、メンテナンスコストの増加や、事故リスクの上昇など、社会的な負担も大きくなります。

3-4. 気候・環境システムとの複雑な関係

オゾン層破壊は、温暖化とは別の問題として語られることが多いですが、実際には両者は完全に独立しているわけではありません。

- 一部のフロンガスは、強力な温室効果ガスでもあり、地球温暖化に直接寄与します。

- 成層圏オゾンの変化は、大気の温度分布や風の流れに影響し、気候システムに間接的な影響を与えることも指摘されています。

つまり、オゾン層破壊は「紫外線の問題」にとどまらず、地球規模の気候システムの一部として考えるべき課題と言えます。

4. オゾンホールとは何か?

オゾン層破壊を語るときによく出てくるのが「オゾンホール」という言葉です。

4-1. オゾンホールの定義

オゾンホールとは、

- 主に南極上空の成層圏で

- 春先(南半球の9〜10月ごろ)に

- オゾン濃度が極端に低くなる現象

を指します。「穴があいている」という表現ですが、完全にゼロになるわけではなく、周辺と比べて著しく濃度が低下した状態を示す言葉です。

4-2. なぜ南極上空で起きるのか

南極上空には、冬の間に「極渦」と呼ばれる強い偏西風の渦ができ、極域の空気が外から隔離されます。また、極域成層圏雲(PSC)という特殊な氷の雲ができやすく、その表面で塩素化合物が反応しやすい状態になります。

春になって太陽光(紫外線)が戻ってくると、

- たまっていた塩素化合物が一気に活性化

- オゾン分解反応が急激に進行

し、結果としてオゾンホールが発生します。

この現象は1980年代以降大きな問題となり、国際社会が対策を進めるきっかけにもなりました。

5. 国際社会の取り組みと現状

オゾン層破壊の深刻さを受けて、国際社会は比較的早い段階から対策に乗り出しました。

5-1. モントリオール議定書による規制

1987年には、オゾン層を破壊する物質の生産・消費を規制するための国際的な枠組みとして、**「モントリオール議定書」**が採択されました。

- CFC(特定フロン)

- ハロン

- HCFC(一部規制)

などについて、段階的な生産・使用の削減・禁止が進められました。

その結果、

- 大気中の多くのオゾン層破壊物質の濃度は減少傾向

- オゾン層もゆっくりと回復に向かっていると評価されています。

5-2. それでも油断はできない理由

とはいえ、オゾン層が完全に元の状態に戻るには、まだ長い時間がかかるとされています。

- フロンガスの中には、大気中での寿命が非常に長く、何十年も残り続けるものがあります。

- 違法なフロンの製造・使用が発覚する事例もあり、国際的な監視と対策が引き続き重要です。

つまり、「モントリオール議定書のおかげで問題は解決した」と考えてしまうのは早計であり、今後も継続的な取り組みが必要です。

6. 私たちの生活に関わる「オゾン層破壊」の視点

オゾン層破壊の影響は、地球規模の話に聞こえますが、実は身近な生活とも無関係ではありません。

6-1. 日常生活での紫外線対策

オゾン層が薄くなると、同じ場所・同じ季節でも紫外線量が増える可能性があります。そのため、次のような紫外線対策は、健康を守る上で重要です。

- 日焼け止めクリームの使用

- 帽子・サングラス・長袖の着用

- 日差しの強い時間帯(正午前後)の外出を控える

オゾン層破壊の進行にかかわらず、紫外線はもともと強力なエネルギーを持つため、これらの対策は有効です。

6-2. 環境に優しい製品選び

現在、家庭向け製品でかつてのようなCFCが直接使われることはほとんどありませんが、

- 空調機器の冷媒

- 産業用の溶剤

などでは、今もなおオゾン層や温暖化に配慮した選択が求められています。

消費者としてできることは限られていますが、

- エネルギー効率の高い製品を選ぶ

- 適切にメンテナンスを行い、フロン漏れを防ぐ(業者に依頼)

といった点は、間接的にオゾン層保護や地球温暖化対策にもつながります。

7. まとめ:オゾン層破壊の影響を正しく理解し、長期的な視点で向き合う

オゾン層破壊は、一時期ニュースで大きく取り上げられた後、近年は報道の頻度が減り、「もう解決した問題」と誤解されることもあります。しかし、実際には次のような点で、今なお私たちにとって重要な課題です。

- オゾン層は有害な紫外線を防ぐ地球のバリアである

- 破壊が進むと、

- 皮膚がん・白内障の増加

- 免疫機能の低下

- 生態系(特に海洋・植物)へのダメージ

- 材料・建築物の劣化 など、多方面に影響が出る

- モントリオール議定書による対策で状況は改善しつつあるが、完全な回復にはまだ時間が必要

地球環境問題は、どれも「今日・明日で結果が出るもの」ではありません。オゾン層破壊もその一つであり、数十年単位での変化を見守りながら、着実に対策を続けていくべきテーマです。

私たち一人ひとりが、環境問題に関する正しい知識を持ち、日々の暮らしの中で少しずつ配慮を重ねていくことが、結果的に地球全体の持続可能性を高めることにつながっていきます。