核エネルギーの身近な例

核エネルギーの身近な例

今日は「核エネルギーの身近な例」についてお話ししたいと思います。

「核エネルギー」と聞くと、なんだかとても遠い世界のことのように感じるかもしれません。ニュースでは原子力発電所や核兵器など、大きなスケールの話題が多いですよね。けれど、実は核エネルギーは、私たちの生活のすぐそばで、さまざまな形で使われているのです。

この記事では、みなさんが分かりやすいように、核エネルギーが身近にどのように使われているか、核エネルギーの身近な具体例をたくさんご紹介します。

第1章 核エネルギーとは何でしょう?

まず、そもそも「核エネルギー」って何かを整理しておきましょう。

核エネルギーとは、原子の中心にある「原子核」という部分が変化するときに出てくる、とても大きなエネルギーのことをいいます。たとえば、

- 核分裂(かくぶんれつ)

→ 重い原子核が、いくつかの小さな原子核に分かれるときに出るエネルギーです。原子力発電で使われています。 - 核融合(かくゆうごう)

→ 軽い原子核が、ひとつにくっついて重い原子核になるときに出るエネルギーです。太陽のエネルギーはこの核融合によるものです。

核エネルギーの特徴は、とにかく「ものすごく大きい」ということ。とても少しの物質からでも、大量のエネルギーを取り出せるのです。

第2章 原子力発電と私たちの生活

最初に、多くの人が思い浮かべる「核エネルギーの使い道」といえば、原子力発電でしょう。

● 原子力発電とは?

原子力発電は、ウランなどの燃料を核分裂させ、そのとき出る熱で水を沸騰させて蒸気を作り、その蒸気でタービンを回して電気を作る仕組みです。

火力発電も似ていますが、こちらは石炭や石油を燃やして熱を作るので、二酸化炭素がたくさん出ます。一方、原子力発電は二酸化炭素をほとんど出さずに大量の電気を作ることができるため、地球温暖化対策の面ではメリットがあるとされています。

● 身近な例:家の電気

日本では、原子力発電によって作られた電気が、私たちの家庭にも届いています。

たとえば、

- 家の照明

- テレビやスマホの充電

- 冷蔵庫やエアコン

こうした電気の一部が、原子力発電で作られたものかもしれません。電気の元をたどっていくと、原子炉の中で起きている核分裂が関係していることもあるのです。

第3章 医療の世界で活躍する核エネルギー

「病院で核エネルギー?」と思うかもしれませんが、医療の現場ではとても重要な役割を果たしています。

● 放射線治療

がんの治療には「放射線治療」という方法があります。がん細胞に放射線を当てることで、がん細胞を壊す治療です。核エネルギーから生まれる放射線は、病気の治療に欠かせない存在です。

● 放射性同位元素を使った検査

「放射性同位元素(ほうしゃせいどういげんそ)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、体の中で放射線を出す物質のことです。微量を体に入れることで、

- 血液の流れを調べる

- 骨の異常を探す

- 臓器の働きを調べる

といった検査ができます。たとえばPET検査(ペットけんさ)などが有名ですね。病気の早期発見にとても役立っています。

第4章 食品を守る核エネルギー

核エネルギーは食べ物とも関わっています。

● 食品の殺菌・保存

「放射線で食品を照射する」という方法があります。びっくりするかもしれませんが、これは食品に放射線を当てることで、

- 細菌やカビを減らす

- 食品の保存期間をのばす

という目的で行われています。特に海外では、香辛料(しょうしんりょう)や乾燥した野菜などに利用されています。

放射線照射された食品は、体に害がないことが科学的に確認されており、国際的にも認められた技術です。ただし、日本ではまだ限られた食品だけに使われています。

第5章 工業や研究の世界でも大活躍

核エネルギーは工業や研究の分野でも、私たちの暮らしを支えています。

● 非破壊検査

建物や橋、飛行機などを壊さずに中身を調べる「非破壊検査(ひはかいけんさ)」という方法があります。放射線を使うことで、

- 金属の中のひび割れ

- 配管の腐食

などを発見できます。安全を守る大切な技術ですね。

● 放射線による加工

放射線を使ってプラスチックを丈夫にしたり、ゴムの性能を良くしたりする加工技術もあります。たとえば、

- 自動車の部品

- 電子部品

- 医療用器具

こうした製品の性能を高めるために、放射線が利用されているのです。

第6章 宇宙開発と核エネルギー

核エネルギーは、なんと宇宙の世界でも活躍しています。

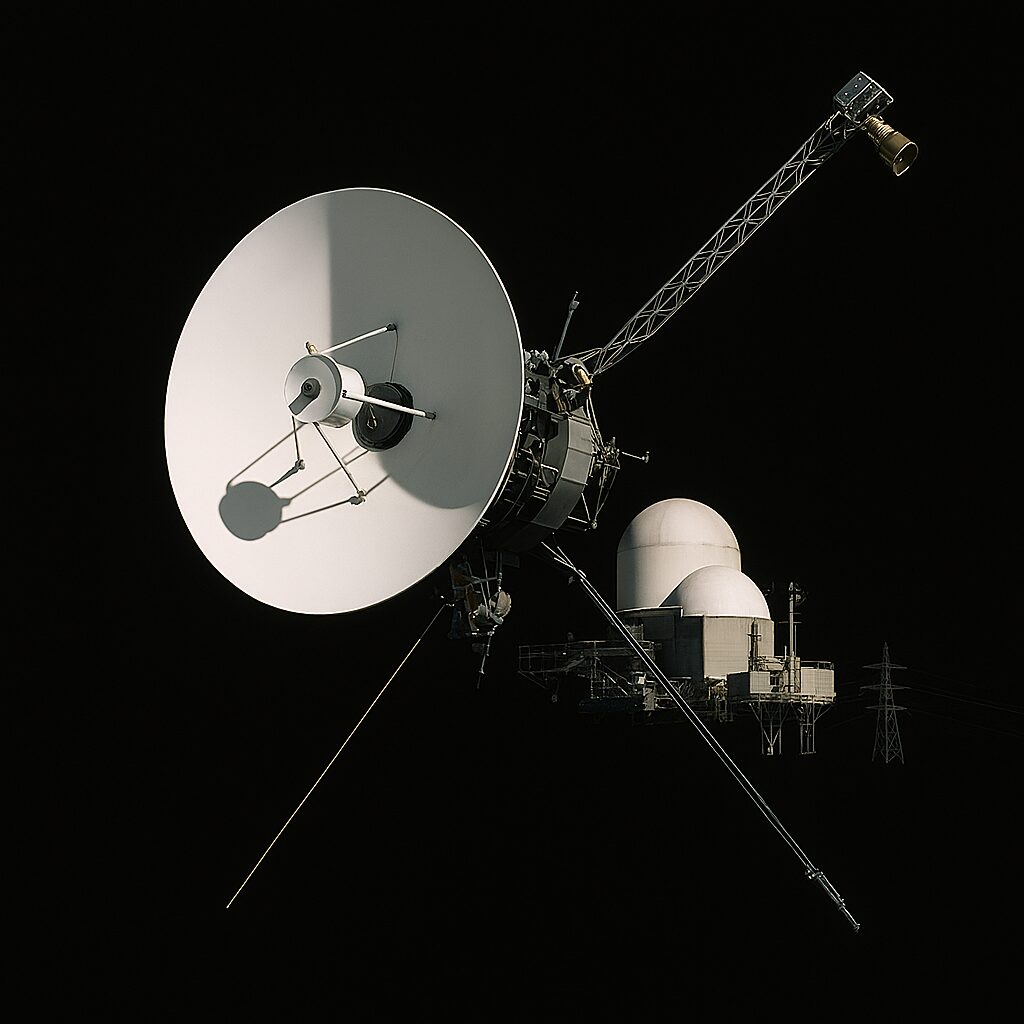

● 宇宙探査機の電源

宇宙探査機の中には「原子力電池(げんしりょくでんち)」を使っているものがあります。正式には「放射性同位体熱電発電機(RTG)」といいます。

これは、

- 放射性物質が出す熱

- その熱を電気に変える仕組み

を使った電池です。

地球から遠く離れると、太陽光が弱くなってしまうため、太陽光パネルでは電気をまかなえなくなることがあります。そういうときに、核エネルギーを使った電池が役立つのです。

たとえば、

- ボイジャー探査機

- ニュー・ホライズンズ探査機

- 火星探査車キュリオシティ

などが原子力電池を使って、長い間活動を続けています。

● 宇宙での核融合研究

さらに未来の話をすると、宇宙船の推進に核融合エネルギーを使おうという研究も進んでいます。もし実現すれば、

- 燃料が少なくてすむ

- 速いスピードで宇宙を移動できる

など、夢のような宇宙旅行ができるかもしれません。

第7章 環境保護と核エネルギー

核エネルギーは、地球環境を守る面でも注目されています。

● 二酸化炭素を出さない発電

原子力発電は、発電そのものでは二酸化炭素をほとんど出しません。地球温暖化を防ぐため、

- 火力発電より二酸化炭素が少ない

- 大量の電気を安定的につくれる

という点で注目されています。

ただし、

- 放射性廃棄物の処理

- 大事故が起きたときの影響

という課題もあります。

● 放射線で環境を浄化する技術

放射線を使って、汚れた水や空気をきれいにする技術もあります。たとえば、

- 汚水に放射線を当てると、有害な物質が分解されやすくなる

- 排ガスの有害成分を減らす

といった方法が研究されています。

将来、環境問題を解決する手段として、核エネルギーが活かされるかもしれませんね。

第8章 考えてみよう、核エネルギーの未来

ここまで読んでくださったみなさん、ありがとうございます。

核エネルギーには、

✅ とても大きなエネルギーを取り出せる

✅ 二酸化炭素をほとんど出さない

✅ 医療や産業など多くの分野で活躍している

という大きなメリットがあります。

しかし同時に、

⚠️ 放射性廃棄物の処理がむずかしい

⚠️ 事故が起きたときの影響が大きい

⚠️ 悪用されると大きな危険になる

というデメリットや課題もあります。

だからこそ、核エネルギーをどう使うかは、私たち一人ひとりが真剣に考えなければならない大きなテーマなのです。

第9章 身近な例をまとめてみよう

最後に、今日お話しした「身近な核エネルギーの例」をまとめてみます。

● 家庭や生活

- 原子力発電による電気

- 放射線を使った食品の保存

● 医療

- 放射線治療

- PET検査

- 放射性同位元素を使った診断

● 工業・研究

- 非破壊検査

- 放射線による材料の加工

- 汚水や排ガスの浄化

● 宇宙

- 原子力電池を使う探査機

- 核融合ロケットの研究

こうして見ると、「核エネルギーは遠い世界のもの」ではなく、私たちの身近な生活を支えていることが分かりますね。

まとめ ~知ることから始まる~

核エネルギーには良い面もあれば、心配な面もあります。だからこそ、

「よく知ること」

「正しく理解すること」

がとても大切です。

これから先、みなさんの中から科学者や技術者になる人もいるかもしれません。あるいは、社会の中で核エネルギーの使い方を考える立場になるかもしれません。そんなときに、正しい知識を持っていることは、大きな力になります。

「核エネルギーってこわい」と思うだけでなく、どんな技術で、どんなふうに役立っているのかを各施設の身近な例を通して知っておくことが、未来への第一歩です。

核エネルギーの意外なトリビア10選

雷300万個分のエネルギー?

たった1グラムのウラン235が核分裂で放出するエネルギーは、約300万個の雷が持つエネルギーに相当すると言われています。

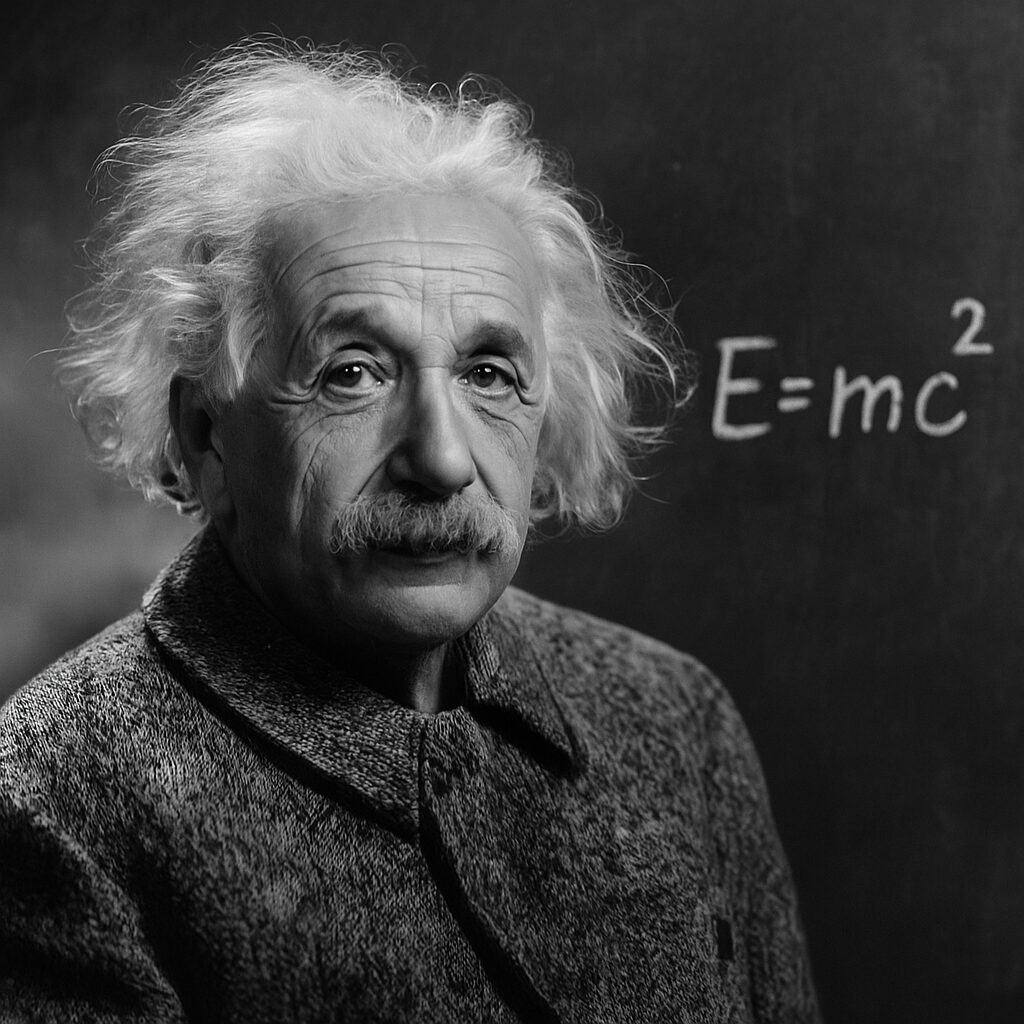

アインシュタインの有名な式が基本

核エネルギーの根源は、アルベルト・アインシュタインが提唱した「E=mc2」という有名な式にあります。この式は、わずかな「質量(m)」が、とてつもない大きな「エネルギー(E)」に変わることを示しています。

ごく身近な火災報知器にも核エネルギー

家庭にある煙感知器(火災報知器)の中には、ごく微量の放射性物質「アメリシウム241」が使われているものがあります。この物質から出る放射線が煙を感知し、警報を鳴らす仕組みになっています。

バナナを食べると放射線被ばく?

バナナには、天然の放射性物質である「カリウム40」が豊富に含まれています。そのため、バナナを食べることで、ごくわずかな放射線(内部被ばく)を受けることになります。もちろん、健康に影響するような量ではありません。

レントゲンも核エネルギーの仲間

病院で受けるレントゲン検査は、広義では核エネルギーの応用です。レントゲンはX線と呼ばれる放射線の一種を使って、体の内部を画像化する技術です。

タイヤを強くする秘密は放射線

自動車のタイヤや電線の被覆に使われるゴムは、放射線で加工されることがあります。放射線を当てることで、ゴムの分子構造が変化し、耐久性や耐熱性が大幅に向上します。

博物館の展示物を守る放射線

食品の殺菌に利用される放射線照射の技術は、博物館の展示品にも応用されています。古い木材などをカビや虫食いから守るため、放射線を照射して滅菌処理が施されることがあります。

なぜ宇宙探査機は原子力電池を使う?

宇宙は真空で極寒の世界です。太陽光パネルでは電力がまかなえない遠い場所でも、原子力電池は放射性物質が崩壊する際の熱を利用するため、光のない場所でも安定して電力を供給できます。

放射線でプラスチックをリサイクル?

プラスチックのリサイクルを効率化するために、放射線が使われる研究が進められています。放射線を当てることで、プラスチックを細かく分解し、再利用しやすくする技術です。

深海魚が放射能汚染を教えてくれる?

海底に沈んだ放射性廃棄物の調査に、なんと「深海魚」が利用されることがあります。特定の放射性物質を蓄積しやすい深海魚を分析することで、海中の放射能汚染をモニタリングする試みが進められています。