January 7, 2026

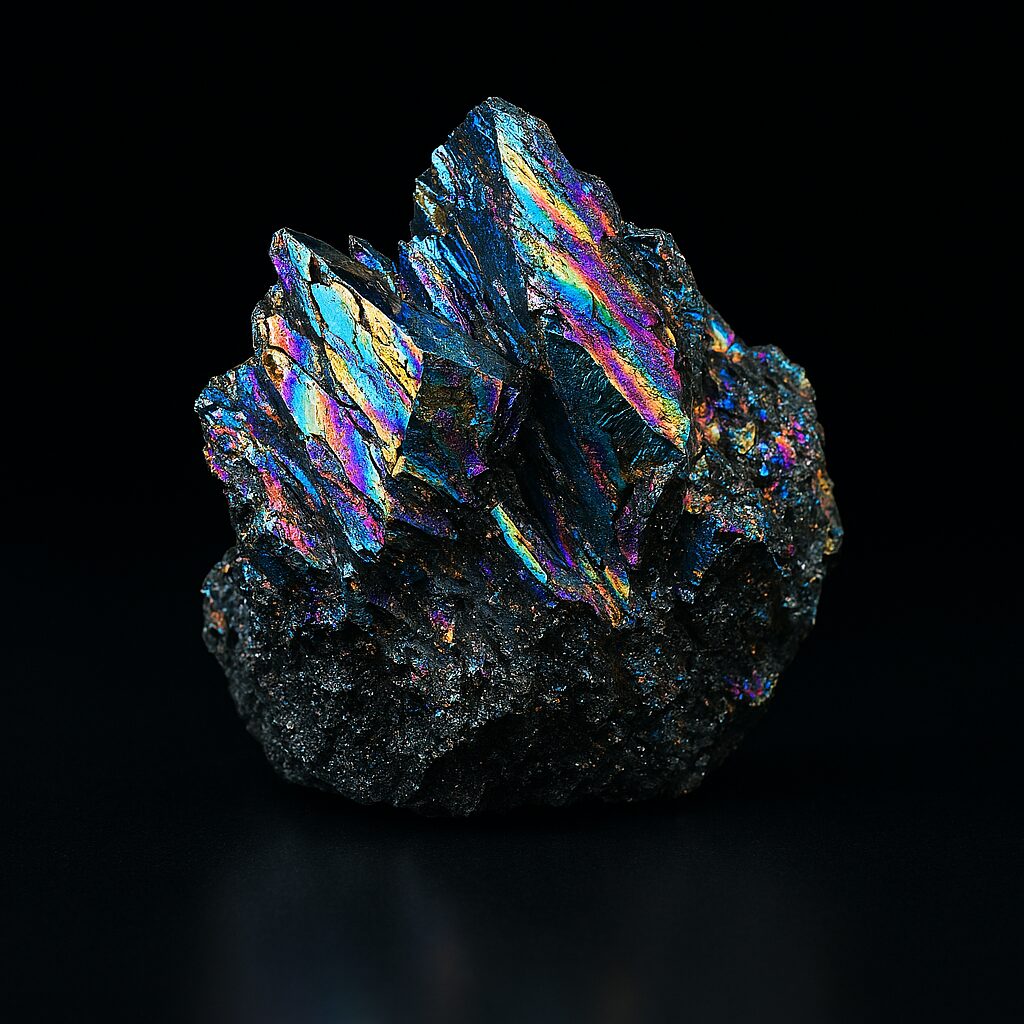

共有結合の結晶の例

共有結合の結晶の例

1. はじめに 🧪

私たちの身の回りの物質は、大きく分けて金属結合・イオン結合・共有結合・分子間力などによって成り立っています。その中でも共有結合の結晶は、原子同士が電子を共有することで強固に結びついた構造を持つため、非常に高い硬さや融点を示すものが多いです。💡 特に、結晶全体が一つの巨大な分子のようになっているため、性質は分子結晶や金属結晶とは大きく異なります。

本記事では、共有結合の結晶の特徴や代表的な共有結合の結晶の例、応用例や形成条件までを高校の化学で学ぶ内容に沿って詳しく解説します。さらに、その構造と性質が工業や日常生活にどのように活かされているのかについても掘り下げます。

2. 共有結合とは 🔬

共有結合は、非金属元素同士の原子が電子を共有してできる結合です。例えば水素分子(H₂)や酸素分子(O₂)は分子単位で共有結合をしていますが、共有結合の結晶では、この結合が分子の枠を超えて巨大なネットワーク状に広がります。

- ポイント ✏️

- 電子対を共有して結合する

- 原子が規則的に並び、結晶全体が一つの巨大分子のようになる

- 自由電子が存在しないため、ほとんどが電気を通さない(例外あり)

- 結晶構造は混成軌道や結合角度に依存し、多様な形態を持つ

共有結合の結晶は高温高圧条件や地殻深部で形成されることが多く、その成因は地球科学や材料科学でも重要な研究対象です。

3. 共有結合の結晶の特徴 📏

- 非常に硬い 💎 – 強い結合が全体に広がるため壊れにくい。切削工具や装飾品に利用。

- 融点が高い 🔥 – 結合を切るには大きなエネルギーが必要で、耐熱性に優れる。

- 電気を通しにくい ⚡ – 自由電子がないため導電性は低いが、例外としてグラファイトなどは高い導電性を持つ。

- 揮発性がない 💨 – 常温常圧では気化せず、安定した固体構造を保つ。

- 化学的に安定 🛡️ – 酸・アルカリに強いものが多く、長期利用に適する。

これらの特徴から、共有結合の結晶は過酷な環境や精密機器でも重要な役割を果たします。

4. 代表的な共有結合の結晶の例

(1) ダイヤモンド 💎

- 構造:炭素原子がsp³混成軌道で四面体に結合し、三次元ネットワークを形成。

- 特徴:

- 世界で最も硬い天然物質

- 融点約3500℃

- 無色透明で高い屈折率を持ち、美しい輝きを示す

- 電気はほとんど通さない

- 宝石・切削工具・精密加工用の刃に使用

- 人工合成技術により工業用生産も可能

(2) グラファイト(黒鉛)✏️

- 構造:炭素原子がsp²混成軌道で正六角形の層を形成し、層間は弱いファンデルワールス力で結合。

- 特徴:

- 層間が滑りやすく潤滑剤として利用

- 非局在化電子により高い導電性を持つ

- 鉛筆芯や電極、バッテリー部品として重要

- 高温耐性があり、宇宙開発にも応用

(3) 二酸化ケイ素(SiO₂)=石英・水晶 ⛰

- 構造:Si原子とO原子が交互に結合する三次元ネットワーク。

- 特徴:

- 硬く透明

- 融点約1700℃

- 光ファイバー・ガラスの原料

- フッ化水素酸以外には強い耐性

- 圧電効果を持ち、時計・センサーに使用

(4) 炭化ケイ素(SiC)⚙️

- 構造:SiとCが四面体構造で共有結合。

- 特徴:

- 高硬度・高耐熱性

- 研磨材・半導体素子に利用

- 次世代パワーエレクトロニクス材料として注目

(5) 窒化ホウ素(BN)

- 構造:炭素の結晶構造に類似。

- 特徴:

- ダイヤモンド型は非常に硬く切削工具に利用

- グラファイト型は潤滑剤に使用

- 高い絶縁性と耐熱性を併せ持つ

5. イオン結晶や分子結晶との違い ⚖️

| 性質 | 共有結合の結晶 | イオン結晶(例:NaCl) | 分子結晶(例:氷) |

|---|---|---|---|

| 結合の強さ | 非常に強い | 強い(静電気力) | 弱い(分子間力) |

| 融点 | 非常に高い | 高い | 低い |

| 電気伝導性 | ほとんどない(例外あり) | 固体はなし、水溶液で導電 | なし |

| 硬さ | 硬い | やや硬い | やわらかい |

| 主な用途 | 工具・宝石・電子部品 | 食塩・セラミック | 食品・冷却材 |

6. まとめ 📚

共有結合の結晶は、その強固な結合と優れた物理的特性から、装飾品から先端技術まで幅広く利用されています。💎 ダイヤモンド、グラファイト、石英、SiC、BNなどは、それぞれ異なる構造と特性を持ち、多様な分野で活躍中です。今後も新しい合成技術や応用分野の拡大により、その重要性はさらに高まるでしょう。