カラーユニバーサルデザイン

カラーユニバーサルデザイン

色のバリアフリーを考える🌈

はじめに

私たちは日常生活の中で多くの「色」に囲まれて生活しています。信号機の赤・黄・青、地図の色分け、商品のパッケージ、案内標識、学校の教科書や職場のプレゼン資料まで――色は視覚情報の中でも非常に重要な役割を果たしています。

しかし、すべての人が同じように「色」を見分けられるわけではありません。視覚の特性には個人差があり、日本国内だけでも300万人以上が色覚多様性(いわゆる色弱や色覚異常)を持つと言われています。

このような背景から生まれたのが「カラー ユニバーサル デザイン(Color Universal Design, 略してCUD)」という考え方です。本記事では、このCUDの概要から、実際の活用事例、色の選び方の工夫まで、丁寧に解説していきます。

カラーユニバーサルデザインとは?

カラー ユニバーサル デザインとは、「色覚の多様性に配慮し、誰にとっても見やすく、正確に情報が伝わる色の使い方・デザイン」を指します。英語では “Color Universal Design” と表記され、CUDと略されることもあります。

ユニバーサルデザインとは、本来「すべての人にとって使いやすいように設計されたデザイン」を意味します。バリアフリーとの違いは、「後から配慮する」のではなく、最初からすべての人にとって使いやすい設計を目指すことです。

カラー ユニバーサル デザインは、このユニバーサルデザインの考え方を「色の使い方」に適用したものです。

なぜCUDが必要なのか?

色覚の多様性とは?

人の色覚にはいくつかのタイプがあります。多くの人は「正常色覚」ですが、先天的に色の区別がしづらい「色覚異常」を持つ人も一定数存在します。

たとえば、以下のような色覚タイプがあります:

- 🔴 P型色覚(第1色覚異常):赤と緑の区別が苦手

- 🟢 D型色覚(第2色覚異常):緑と赤の区別が苦手

- 🔵 T型色覚(第3色覚異常):青と黄色の区別が苦手(非常に稀)

- 👁️🗨️ モノクロ視:色を認識できず、白黒で見える(極めて稀)

日本人男性の約5%、女性の約0.2%がP型またはD型の色覚特性を持っています。

色だけに頼ると伝わらない

たとえば、プレゼン資料のグラフで「赤」と「緑」で2つの項目を区別しても、P型・D型の人には両方が同じような色に見えることがあります。すると、そのグラフの情報が正しく伝わらないという問題が発生します。

そのため、「色覚に関係なく情報を正しく伝えるデザイン」が必要なのです。

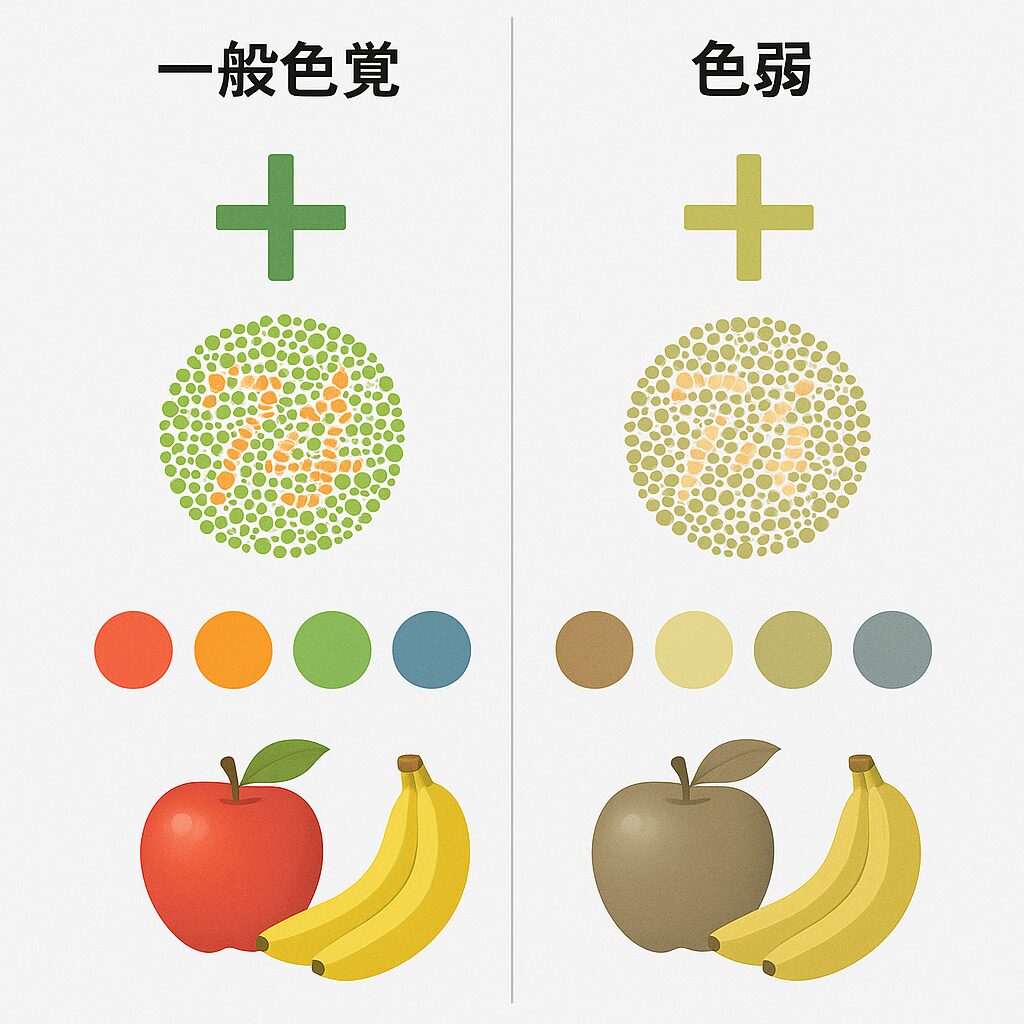

🔍 色の見え方の違いを比べてみましょう

まずは、次の比較画像をご覧ください。

この図は、「一般的な色覚を持つ人」(左側)と「色覚の多様性がある人(例:P型色覚)」(右側)が、同じ色をどのように認識しているかを比較したものです。

👁️ 一般色覚を持つ人の見え方(左側)

✅ 赤・緑・青などの色を明確に見分けることができる

✅ 色の濃淡やコントラストによって、図や数字もはっきり読み取れる(例:石原式色覚検査など)

✅ 果物などの自然な色彩(リンゴの赤、バナナの黄色など)も鮮やかに見える

👁️ 色覚に多様性がある人の見え方(右側)

⚠️ 赤と緑、黄色と緑など、特定の色の区別がつきにくくなる(同じような色に見える)

⚠️ 数字や図形が背景と同化しやすく、情報を読み取るのに苦労する場合がある

⚠️ リンゴが茶色っぽく見えたり、バナナが白っぽく見えたりと、果物の色の印象が異なることがある

同じものを見ていても、色の見え方にはこのような違いがあります。

だからこそ、誰にとっても見やすい色使い=カラー・ユニバーサル・デザインがとても重要なのです。

CUDの7つの原則🎨

カラー ユニバーサル デザインを実践する上での基本原則は、以下のように整理されています。

- 色だけに頼らない

- 色の他に「形」「パターン」「文字」などの情報も併用する。

- 誰でも識別しやすい色の組み合わせを使う

- 赤と緑のように、識別しづらい組み合わせを避ける。

- 明度差をつける

- 明るさの違いを利用して区別しやすくする。

- コントラスト比を確保する

- 背景色と文字色のコントラストを高める。

- 印刷・表示環境の違いを考慮する

- スマホ・PC・プリントで見え方が変わることを意識。

- 色覚シミュレーションで確認する

- デザインを公開する前に、色覚多様性の視点で見え方を確認。

- ユーザーの意見を取り入れる

- 実際に色覚多様性を持つ人のフィードバックを反映。

CUDの実践例・活用事例🧪

1. 地図や案内表示

鉄道会社や行政では、色だけでなく記号や文字も併用した駅案内板や路線図を導入しています。

🚆 たとえば:

- 東京メトロの場合は、色とアルファベットを併用(例:G=銀座線、M=丸ノ内線)

- 道路標識でも、色だけでなく図形で意味を伝える工夫あり

2. 教科書・教材

教育の現場でも、CUDが徐々に広がっています。

📚 たとえば:

- 理科の実験図に色とパターン(縞模様など)を併用

- 地理の地図に凡例を明記し、色覚タイプを問わず理解しやすく

3. 商品パッケージ・ラベル

食品のアレルゲン表示や注意ラベルに、色+記号や文字の併用が増えています。

🥫 たとえば:

- アレルギー成分に赤字だけでなく❌マークや太字を使う

- 色の区別が苦手な人でも誤って選ばない工夫

4. プレゼン・資料作成

企業の資料やプレゼンでは、「赤と緑」で表現されたグラフがよく見られます。しかしCUDの観点では避けるべき配色です。

📝 対応方法:

- 色を青系・オレンジ系に変える

- ラベルや凡例を文字付きにする

- 線やグラフに模様を入れる

実践のための便利ツール🛠️

- ✅ 色覚シミュレーションツール(Coblisなど)

- ✅ CUD用カラーパレット(NPO法人 CUDO 提供)

- ✅ Adobe Color(カラーパターンの作成)

- ✅ 色覚特性を再現するスマホアプリ(Chromatic Vision Simulatorなど)

よくある質問(Q&Aコーナー)🧠

Q1:色覚異常は病気なのですか?

🅰️ いいえ、色覚異常は病気ではなく「特性」です。生活に困ることが少ないため気づかれにくいこともあります。CUDはそのような人々を含め、誰にでも情報が伝わるようにするための工夫です。

Q2:色覚タイプを知らなくてもCUD対応できますか?

🅰️ はい、できます。色覚シミュレーションや色覚バリアフリー対応のパレットを使えば、誰でもCUDに配慮したデザインが可能です。

Q3:CUD対応したいが、コストや手間がかかりませんか?

🅰️ 一部のデザイン修正や再印刷が必要な場合もありますが、初めからCUDを意識した設計をすれば、むしろミスや誤解を防ぎ、社会的信頼性を高めることにつながります。

CUDがもたらす社会的メリット🌍

カラー ユニバーサル デザインは、「色覚多様性」のある人だけのためではありません。

以下のような場面でも役立ちます:

- 🌙 暗所での視認性向上

- 🧓 高齢者の視力低下への対応

- 📱 小さな画面での判別性確保

- 👩🦯 視覚障害を持つ人との情報共有

- 🌐 多国籍な人々との共通理解(色文化の違いへの配慮)

まとめ📝

カラー ユニバーサル デザイン(CUD)は、すべての人に「見やすく」「伝わりやすい」色の使い方を目指すデザイン手法です。視覚に障害のある人、年齢や環境によって見えにくさを感じる人にも配慮することで、より多くの人が正しく情報を受け取ることができます。

💡 CUDは「優しさ」や「思いやり」ではなく、社会全体の効率性・公平性を高める「デザイン戦略」なのです。

色の世界にバリアを作らない。それが、カラーユニバーサルデザインの目指す社会です。