気候変動の例

気候変動の例

私たちの身の回りで起きていること

はじめに

気候変動という言葉を耳にする機会は増えています。ニュースや授業でも取り上げられることが多くなり、「地球が暑くなっている」といった漠然としたイメージを持つ人もいるかもしれません。けれども、気候変動は単に「気温が上がる」だけの問題ではありません。地球全体の自然環境に大きな影響を与え、私たちの暮らしにも関わってくる現象です。

この記事では、具体的にどのような変化が起きているのか、わかりやすく気候変動の例を挙げて説明していきます。

🌡️ 気温の上昇

もっとも代表的な気候変動の例は「気温の上昇」です。産業革命以降、人間が石油や石炭を大量に燃やすようになってから、大気中の二酸化炭素が増え、地球全体が少しずつ温かくなっています。

たとえば、世界の平均気温は19世紀後半と比べて1℃以上上昇しています。一見すると小さな変化に思えるかもしれませんが、地球規模での1℃は非常に大きな影響を及ぼします。氷河が解けたり、海水が膨張したりして、海面上昇の原因にもつながります。

❄️ 氷河や氷床の融解

気温の上昇によって特に影響を受けているのが、北極や南極の氷です。氷が解けるスピードは年々速くなり、北極海の氷は1970年代と比べて大きく減少しています。氷が減ると、白い氷が太陽光を反射する力が弱まり、海水が熱を吸収してさらに温暖化が進むという悪循環が起きています。

また、氷河が解けることは野生動物の生息地の喪失にもつながります。ホッキョクグマが氷の上で獲物を探せなくなるといった深刻な問題も生じています。

🌊 海面上昇

氷が溶けることに加え、温暖化による海水の膨張もあり、世界中で海面が少しずつ上昇しています。沿岸部の国や島国では、土地が浸水したり、高潮の被害が増えたりするリスクが高まっています。

たとえば、南太平洋にあるツバルやキリバスといった国々は、国そのものが海に沈むのではないかと懸念されています。海面上昇は、遠い国だけの問題ではなく、将来的に日本の沿岸部にも影響を与える可能性があります。

☔ 集中豪雨と洪水

気候変動の影響で「雨の降り方」が変わってきています。以前よりも短時間に大量の雨が降るケースが増え、日本でも「線状降水帯」という言葉がよくニュースで報じられるようになりました。

集中豪雨は河川の氾濫や土砂災害を引き起こし、多くの人々の生活を脅かします。実際にここ数十年で、国内外を問わず洪水被害は深刻化しており、避難生活を余儀なくされる人々も少なくありません。

🔥 熱波と干ばつ

気候変動は「暑すぎる夏」をもたらすこともあります。ヨーロッパやアジアでは40℃を超えるような猛暑日が増え、健康被害が問題となっています。熱中症で亡くなる人の数は年々増加しており、特に高齢者にとっては大きなリスクです。

また、気温の上昇は干ばつを引き起こし、農作物が育ちにくくなります。干ばつが続けば食料不足や価格の高騰にもつながり、生活に直接影響してきます。

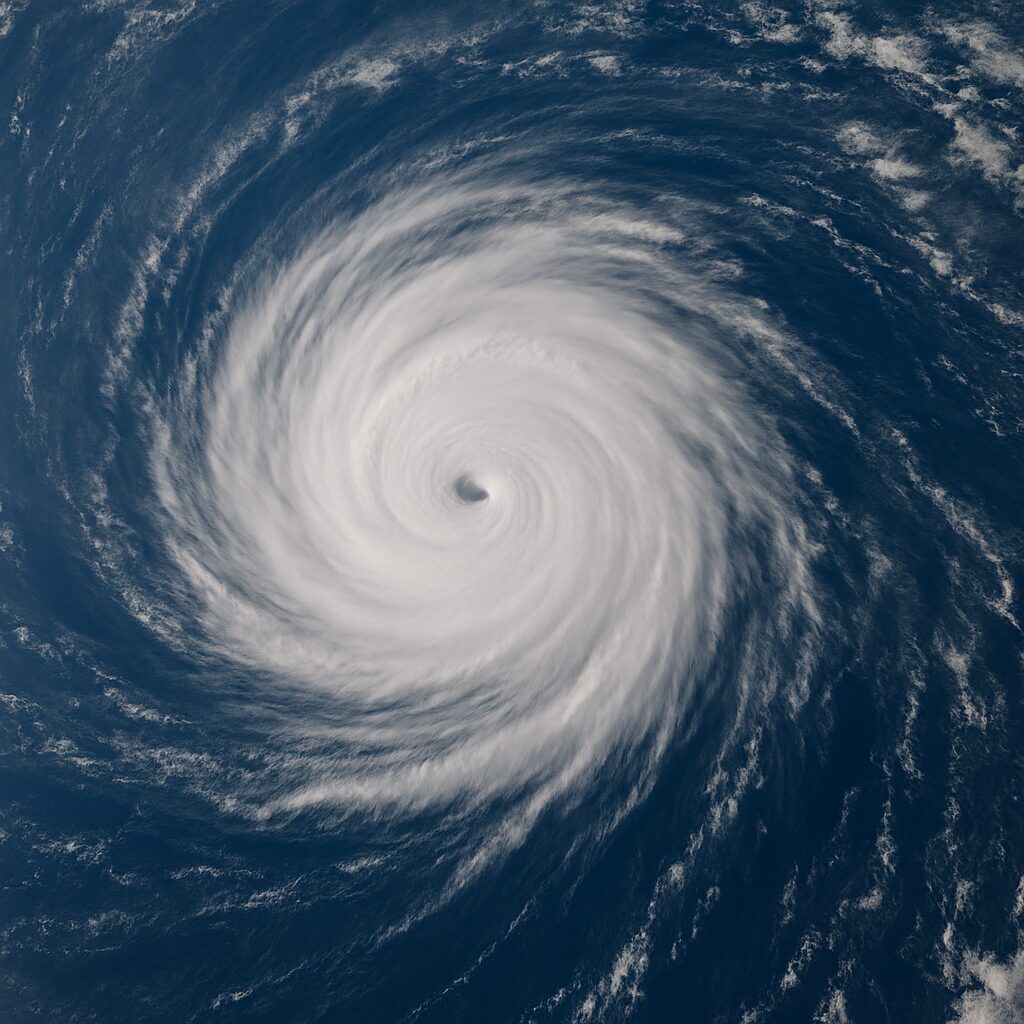

🌪️ 台風やハリケーンの大型化

台風やハリケーンといった熱帯低気圧は、海水温が高いほど強力になります。気候変動により海の温度が上がると、これらの嵐はより強い勢力を持つようになります。

日本でも大型の台風が毎年のように発生し、各地で浸水や停電などの被害が出ています。特に沿岸地域では、高潮や暴風による被害が深刻化する傾向があります。

🐟 生態系への影響

気候変動は動植物にも大きな影響を与えています。たとえば、サンゴ礁は水温の上昇で「白化現象」が進んでいます。サンゴ礁は多くの魚の住処となっているため、サンゴが死んでしまうと海の生態系全体が崩れてしまいます。

また、陸上でも気温の変化によって渡り鳥の移動時期が変わったり、昆虫の分布が変わったりしています。日本でも、かつては見られなかった外来種が増え、在来の生物に影響を与えている例があります。

🌾 農業と食料問題

農業は気候に大きく左右される産業です。気温の変化や雨の降り方の変化によって、これまで育てられていた作物が取れなくなる地域も出てきています。

たとえば、日本では米の収穫量や品質に影響が出ている地域があります。世界的に見ると、干ばつで小麦やトウモロコシが不作になり、食料価格が上がるという問題も起きています。これらは国際的な食料安全保障にも直結する課題です。

🏘️ 人間の生活への影響

気候変動は自然環境だけでなく、人間の生活そのものにも影響を及ぼしています。海面上昇や洪水によって住む場所を失う人々が出てきており、「気候難民」と呼ばれる人たちが増えています。国連の報告では、今後さらにその数が増えると予測されています。

また、気候変動は健康にも影響を与えます。熱中症や感染症の拡大、アレルギー症状の悪化など、身近な健康リスクも増えているのです。

🌊🐠 海の「見えにくい」変化

- 海洋熱波(Marine Heatwaves):数週間〜数か月続く異常高温の海域が広がり、サンゴ白化やイワシ・サバなど回遊魚の分布がずれています。沿岸漁業に打撃を与え、価格や水揚げ量の変動を招いています。

- 海洋酸性化:大気中の二酸化炭素が海に溶け込み、海水が酸性寄りになる現象です。貝や甲殻類の殻形成が難しくなり、食物連鎖の土台が揺らいでいます。

- 低酸素水塊の拡大:温暖化で海が安定化し、深い層と混ざりにくくなると酸素が不足しやすくなります。魚介類の「すみにくい帯」が広がっているのです。

🧊🌍 陸の冷たい領域で起きていること

- 永久凍土の融解:シベリアや北米北部などで地面が溶け、地盤沈下やインフラ被害が発生しています。凍土に閉じ込められていたメタンなどの温室効果ガスが放出され、温暖化を加速させる恐れもあります。

- 積雪・雪解けのタイミングの変化:春の雪解けが早まり、夏の渇水リスクや山火事の起こりやすさに影響しています。

🚰☁ 水循環のゆらぎ

- 大気の川(Atmospheric River):帯状の湿った空気が山地に当たり、長時間の大雨をもたらします。洪水や土砂災害の引き金になりやすい現象です。

- 慢性的な水不足:雨が降っても一気に降るため、地下水が十分にしみ込まず、水資源の安定性が下がっています。

🔥🌲 山火事の大型化・長期化

高温・乾燥・強風が重なると発火しやすく、延焼しやすい条件が整います。煙は広域に拡散し、遠く離れた都市の空気質や健康にも影響を与えています。

都市と日常生活の身近な例

🏙️ 都市のヒートアイランド

アスファルトやコンクリートが熱をため込み、夜も気温が下がりにくくなっています。冷房需要が増え、電力ピークや停電リスクが高まっています。街路樹や屋上緑化、反射率の高い舗装などが対策に役立っています。

🚆🛣 インフラへの影響

高温で鉄道レールが膨張したり、道路舗装が変形したりすることがあります。集中豪雨は排水能力を超え、都市型水害を起こしています。

🏫⚽ 生活リズムの変化

暑さで運動部の練習時間が早朝・夕方にずれたり、行事の延期が増えたりしています。睡眠の質の低下や学習効率への影響も懸念されています。

🌸🤧 アレルギーと花粉

暖冬や春の高温で開花時期や花粉飛散時期が変化し、症状の期間が長くなる地域も出ています。

健康への影響:具体的な場面

🥵 熱関連疾患

熱中症の救急搬送が増えやすくなっています。夜間も気温が下がらない「熱帯夜」は、体の回復を妨げています。

🦟🦠 感染症の地理的シフト

蚊などの媒介生物の分布域が広がると、これまで見られなかった感染症に注意が必要になる地域が出ています。

🌫 空気質の悪化

暑さが続くと地表付近のオゾン濃度が上がり、呼吸器に負担をかけています。山火事の煙によるPM2.5の広域汚染も問題になっています。

経済と社会への連鎖

🧾 保険・家計への波及

災害リスクの上昇で保険料が値上がりし、家計や企業のコストに跳ね返っています。

🚢📦 物流・サプライチェーン

港湾が高潮で一時閉鎖され、内陸では河川の低水位で貨物輸送が滞るなど、世界の流れに影響が及んでいます。

🥖 食料価格の変動

干ばつ・洪水・海の異常で収穫量が不安定になり、価格が上下しやすくなっています。

地域別の具体例(イメージ)

- 島しょ・沿岸:満潮と台風が重なると高潮被害が増幅します。地下水への塩水侵入も懸念されています。

- 高緯度・高山:雪解けの前倒しにより、夏の水不足や生態系の季節リズムに影響しています。

- 内陸乾燥地:干ばつと熱波が重なり、農牧業の生産性が落ちやすくなっています。

- 温帯都市:ヒートアイランドと豪雨の二重の課題に直面しています。

誤解しやすいポイントQ&A

Q1:寒波が来たのに「温暖化」っておかしくないのですか?

A:天気は短期間の現象で、気候は長期的な平均や傾向を指します。全体としては温暖化していても、寒波は起こり得ます。大気循環のゆらぎが強まり、寒暖の振れ幅が大きくなることもあるのです。

Q2:火山や太陽活動が原因ではないのですか?

A:自然要因も気候に影響を与えますが、近年の急速な気温上昇を説明するには人為的な温室効果ガスの増加を考える必要があります。これが科学的な理解の主流です。

Q3:個人の行動には意味があるのですか?

A:省エネ・断熱・再生可能エネルギーの選択、食品ロス削減、移動手段の工夫などは、健康や節約、防災力の向上にも直結します。地域で取り組むほど効果が大きくなります。

生活の中で感じやすい「小さなシグナル」

- 🌃 夜の蒸し暑さが続き、睡眠が浅くなる日が増えています。

- 🌧 短時間に激しく降る雨が増え、側溝がすぐあふれるようになっています。

- 🐝 虫の発生時期や種類が変わったと感じることがあります。

- 🌸 開花のタイミングが昔と違うように思えることがあります。

- 🐟 近海でとれる魚の顔ぶれが少し変わっています。

こうした体感の積み重ねは、統計に表れる大きな変化の「手前」にある兆しでもあります。

用語ミニ事典

- 温室効果ガス(GHG):CO₂、メタン、亜酸化窒素など、地表の熱を逃がしにくくする気体です。

- ネットゼロ:排出と吸収を差し引きゼロにする状態を指します。

- 緩和:排出削減や吸収源の拡大で、温暖化そのものを抑える取り組みです。

- 適応:すでに起きつつある影響に備え、被害を小さくする取り組みです。

- レジリエンス:災害などのショックからしなやかに回復する力を意味します。

- 1.5℃目標:産業革命前からの気温上昇を1.5℃以内に抑えるという国際的目標の一つです。

「例」から実践へ:暮らしのヒント(アイデア集)

- 🏠 住まい:断熱・遮熱、すだれ・外付けブラインド、屋上・ベランダ緑化を行うことが役立ちます。

- ❄️ 暑さ対策:日中の遮光、扇風機とエアコンの併用、就寝前の室温調整が効果的です。

- 🍳 食:旬・地産地消を意識し、冷蔵庫の整理で食品ロスを減らすことができます。

- 🚶 移動:徒歩・自転車・公共交通を組み合わせることで排出を抑えられます。

- 👕 衣:長く着られる素材選びや修理・リメイクも有効です。

- 🧯 防災:ハザードマップの確認や非常用品の備えが大切です。

- 🧊 健康:こまめな水分補給、クールスポットの活用、睡眠環境の工夫が必要です。

観察・探究のヒント(学びを深めるために)

- 📔 気象日記:最高・最低気温や体感を記録して比較すると変化が見えてきます。

- 🌡 気温と電力の関係:暑い日と電力需要をグラフにすると関係性がわかります。

- 🌸 季節の記録:開花や初雪の時期を記録すると、気候の変化を感じられます。

- 🗺 地域ハザードの理解:自分の地域で想定される災害を調べておくと備えになります。

- 🐟 食卓の変化:魚の種類や価格を観察すると、海の変化との関係が考えられます。

さいごに

気候変動は地球規模の現象ですが、影響は生活の隅々にまで及んでいます。ここで挙げた「例」は、ニュースで目にする大きな出来事から、日々の体感の違いまで幅広いものです。

身近な変化に気づき、データや観察で確かめ、暮らしや地域に合った対策を積み重ねていくことが大切です。そうすることで、被害を減らし、より安心で快適な日常を守ることにつながっていきます。