無性生殖の例

無性生殖の例

クローンで増える! ちょっと不思議な「無性生殖の例」から学ぶ生命の多様性

私たちの周りの多くの動物は、オスとメスが出会って子孫を残します。これを「有性生殖」と呼び、親から受け継いだ遺伝情報を組み合わせて多様な子孫を生み出すのが特徴です。しかし、地球上には、たった1つの親から子どもが生まれる、ちょっと変わった生物たちがたくさんいます。それが「無性生殖」を行う生物たちです。

無性生殖では、親の遺伝情報がそのまま子どもに受け継がれるため、親と子は遺伝的にほぼ同一の「クローン」になります。これは、環境が安定している場合や、素早く個体数を増やす必要がある場合に非常に有利な戦略となります。この記事では、そんな無性生殖を行うユニークな生物の例をいくつかご紹介しましょう。彼らの増え方を知ることで、生命の多様性と適応戦略の奥深さを感じられるはずです。

1. 分裂して増える! ミクロの生命から身近な生き物まで

最もシンプルで原始的な無性生殖の方法の一つが「分裂」です。親の体が2つ以上に分かれて、それぞれが新しい個体になります。この方法は、主に単細胞生物に多く見られますが、多細胞生物の中にも見られる無性生物の例です。

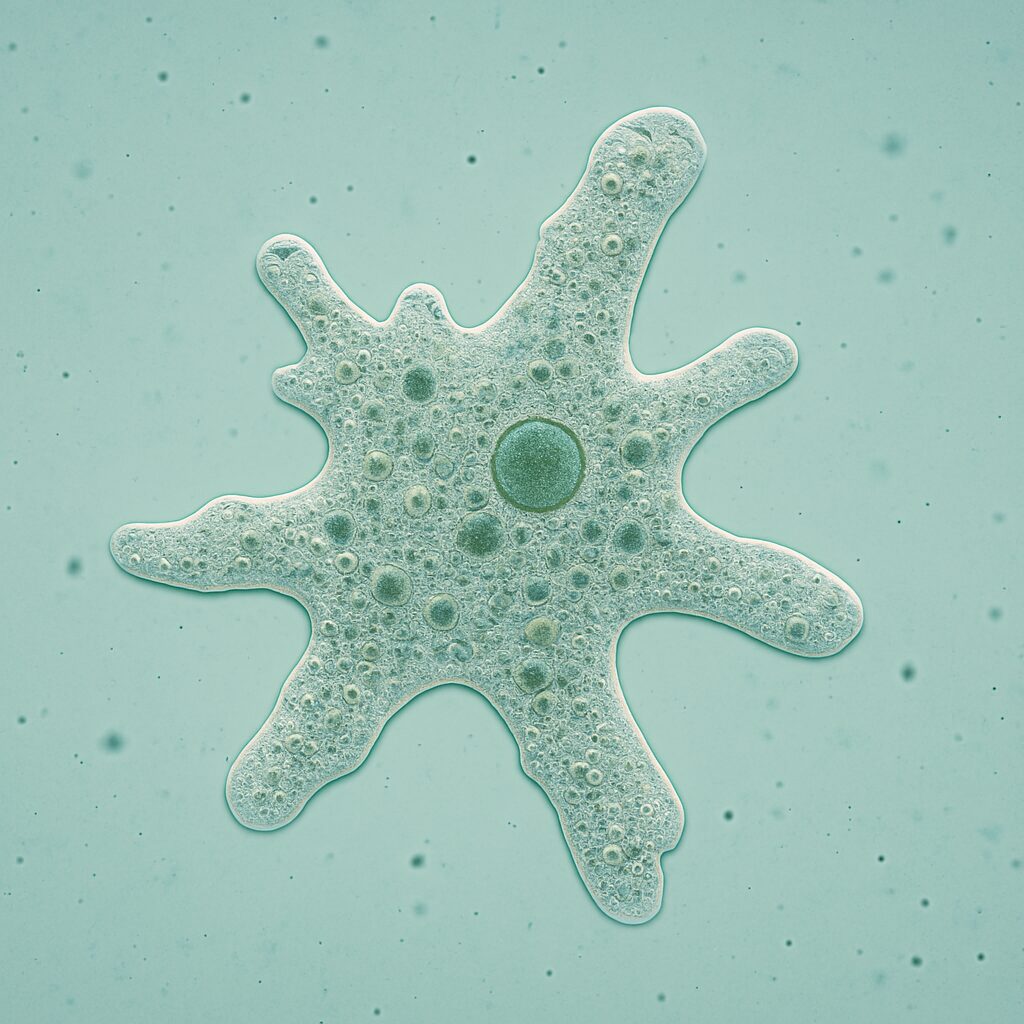

アメーバやゾウリムシ、ミドリムシ

理科の授業でもおなじみの単細胞生物ですね。彼らは、栄養を十分に吸収して体がちょうど良いサイズに成長すると、細胞が分裂し、2つの新しい細胞として独立します。このプロセスは非常に効率的で、適切な環境下では驚異的なスピードで個体数を増やします。

プラナリア

プラナリアは驚くべき再生能力を持つことで知られる扁形動物です。体をちぎっても、それぞれの断片が頭やしっぽを再生して、新しいプラナリアになるんです。この能力は、単なる傷の治癒にとどまらず、体が複数に分断されることで個体数が増える、まさに「切っても切っても増える」無性生殖の無性生物の例です。自然界では、洪水などで体が断片化された際に、この方法で生き残り、個体群を維持すると考えられています。

イソギンチャクやサンゴ

これらも分裂によって増える無性生物の例です。特にサンゴは、群体を形成し、その中で個々のポリプが分裂を繰り返すことで、巨大なサンゴ礁を築き上げます。海の生態系を支える重要な生物であり、その増殖戦略は環境への適応力を示しています。

2. ポコッと芽が出る! 「出芽」で増える生物たち

親の体の一部が芽のように膨らみ、それが成長して親から分離し、独立した個体となるのが「出芽」です。こちらも単細胞生物から多細胞生物まで、幅広い無性生物の例で見られます。

酵母菌

パンやビールの発酵に使われる酵母菌も、出芽で増えていきます。顕微鏡で見ると、親の細胞の表面に小さな子どもがくっついているのが見えます。この子どもは成長すると親から離れ、独立した細胞として活動を始めます。食品産業において、酵母菌の効率的な増殖は非常に重要です。

ヒドラ

淡水に棲む小さなイソギンチャクのような動物です。体側から小さなヒドラの芽が出てきて、それが成長すると親と同じような形になり、やがて親から離れて独立した生活を送ります。ヒドラの出芽は、新しい環境への分散にも役立つと考えられています。

3. 植物の得意技! 「栄養生殖」で増える植物たち

植物の世界では、種子を使わずに、茎や根、葉といった栄養器官から新しい個体を作る方法が非常に一般的です。これを「栄養生殖」と呼び、農業や園芸においても積極的に利用される無性生物の例として知られています。

ジャガイモ

私たちが食べるイモの部分は、地下茎が肥大化したものです。このイモには「芽(芽眼)」があり、ここから新しい茎や根が伸びてジャガイモの株になります。種イモとして植えることで、親と同じ性質のジャガイモを効率的に増やすことができます。

イチゴ

地面を這う「匍匐枝(ほふくし)」、通称「ランナー」と呼ばれる茎を伸ばし、その先から新しい株を作ります。家庭菜園でもおなじみの光景ですね。この方法で、親株と同じ遺伝子を持つ子株が次々と増えていきます。

ムカゴ

ヤマノイモやオニユリなどの植物に見られる特殊な例です。茎の葉腋(ようえき)にできる小さな塊で、これは葉や茎が変形したものです。ムカゴは地面に落ちると発芽し、新しい個体となります。

コダカラベンケイソウ

この植物は、葉っぱの縁にたくさんの小さな子株(不定芽)をつけます。これらの子株は、親株からポロリと落ちると、それだけで根を張り、新しい株として成長します。まさに「葉っぱから子どもが生まれる」ユニークな無性生物の例です。

バナナやパイナップル

これらは、種子から増えることがほとんどなく、主に地下茎や脇芽を利用した栄養生殖で栽培されています。市場に出回るバナナは、ほぼ全てがクローンだと言われています。

4. 胞子の力! カビやキノコ、シダ植物の増え方

カビやキノコといった真菌類、そしてコケ植物やシダ植物は、「胞子生殖」という方法で増えます。胞子は非常に小さく、風や水によって遠くまで運ばれ、適した場所に落ちると発芽して新しい個体となります。

カビやキノコ

私たちが目にするカビのモコモコした部分やキノコの傘の裏などには、無数の胞子が形成されています。これらの胞子は無性的に作られ、環境中に散布されることで、新たな場所で増殖します。

コケ植物やシダ植物

これらの植物も、ライフサイクルの中に胞子を形成する段階を持っています。特にシダ植物は、葉の裏などに「胞子嚢(ほうしのう)」という器官を作り、そこから胞子が放出されて増殖します。胞子散布は、親株から離れた場所での定着を可能にし、生息域を広げる上で重要な役割を果たします。

5. 受精なしで子どもが生まれる!? 「単為生殖」

ちょっと番外編ですが、メスがオスと交わることなく、単独で子どもを生み出す「単為生殖(処女生殖)」という方法もあります。これは厳密には配偶子形成を伴うため、通常の無性生殖とは区別されることもありますが、遺伝的組み換えがないため、実質的にクローンに近い子どもが生まれるという意味では、広い意味で無性生殖の側面を持つ無性生物の例として挙げられます。

アブラムシ

条件が良いとメスだけでどんどん増えていき、あっという間に植物がアブラムシだらけになります。これは、メスが未受精卵から子どもを産む単為生殖によるものです。短い期間で大量の個体を増やすことで、一時的な環境の変化にも対応しやすい戦略です。

ミツバチ

ミツバチの社会では、女王蜂が産む卵のうち、受精しなかった卵からはオス蜂(働き蜂)が生まれます。これは、単為生殖の一種であり、ハチ社会の性別決定の仕組みとして興味深い無性生物の例です。

一部のトカゲ、ヘビ、サメ

特定の状況下で、メスが単独で子孫を残す単為生殖が観察されることがあります。これは非常に稀なケースですが、繁殖相手が見つからないなどの極限状況下で、種を維持するための適応能力として注目されています。

まとめ:無性生殖の重要性と多様性

無性生殖は、遺伝子の多様性を生み出す有性生殖とは異なり、環境が安定している時に素早く大量のクローンを作るのに非常に適した戦略です。病害虫の被害や環境の変化に対しては脆い面もありますが、特定のニッチな環境下で爆発的に増殖したり、効率的に生息域を広げたりする上で大きなアドバンテージとなります。

今回ご紹介した無性生殖の例は、地球上に存在する生命がいかに多様な方法で命をつないでいるかを示しています。それぞれの生物が、自身の生存と繁栄のために最適な繁殖戦略を選択していることに、改めて生命の奥深さと適応能力の素晴らしさを感じさせられます。

🧬 無性生殖トリビア15選

- 世界最古級のクローン種族がいる

アメリカ西部にある「ポンドローズ・アスペン」というポプラの一種は、地下茎でクローンを作って増える無性生物の例です。遺伝的にはほぼ同一で、推定8万年以上生き続けているとされます。 - 1匹から都市を覆うネズミ算式増殖

アブラムシは単為生殖でメスだけでも増えるため、理論上は数ヶ月で何兆匹にもなる計算が可能。現実でも作物を一気に覆い尽くすことがあります。 - クローンでも性格が違うことがある

無性生殖で生まれた個体は遺伝的には同じですが、栄養や環境で性格や形態が異なることがあります。植物の挿し木でも同じ品種なのに色や成長が変わることがあります。 - オスがいない生物も存在

ニューメキシコのアマゾントカゲなど、一部の種は完全にメスしか存在せず、全員が単為生殖で繁殖します。 - サンゴ礁は巨大なクローン都市

サンゴは分裂や出芽で増え、同じ遺伝子を持つポリプが群体を形成。数百年〜数千年生き続ける「生物都市」となります。 - 無性から有性へ切り替える生物も

ミドリムシや一部のカビは、環境が安定しているときは無性で、環境が悪化すると有性に切り替えて多様性を確保します。 - 人間の体内でも無性分裂が起きている

人間の皮膚細胞や血液細胞は体細胞分裂(クローン形成)で増えています。私たちの体も部分的に「無性生殖」をしているのです。 - 最長寿の無性生殖動物はクラゲ

ベニクラゲは成体からポリプに戻る「若返り」を繰り返すことが可能で、理論的には寿命がありません。 - ゾウリムシは自分を二つに割るだけで増える

ゾウリムシの分裂時間は短く、条件が整えば1日で数百倍に増えることもあります。 - 植物界の「分身の術」ムカゴ

ヤマノイモのムカゴは落ちたら即発芽できるように栄養を蓄えており、親と全く同じクローンを作ります。 - 無性生殖で世界中に広がったヒト由来植物

バナナやサツマイモなどはほとんどが無性生殖で栽培され、世界中に同じ遺伝子を持つ個体が広がっています。 - 1つの細胞で全てを再現する驚異のプラナリア

プラナリアのわずかな細胞片でも完全な個体に再生できるのは、万能細胞が全身に存在するためです。 - 無性生殖は感染症に弱い

遺伝的に多様性がないため、1つの病原体で全個体が壊滅する危険があります。バナナの「パナマ病」被害はその典型例です。 - 菌類の胞子は地球を飛び回る

カビやキノコの胞子は軽く、上空の気流に乗って大陸間を移動することが観測されています。 - 無性生殖は「生き延びるための時短戦略」

有性生殖のようにパートナー探しが不要なため、短期間で爆発的に増えることができ、環境の隙を突いて生息域を広げられます。