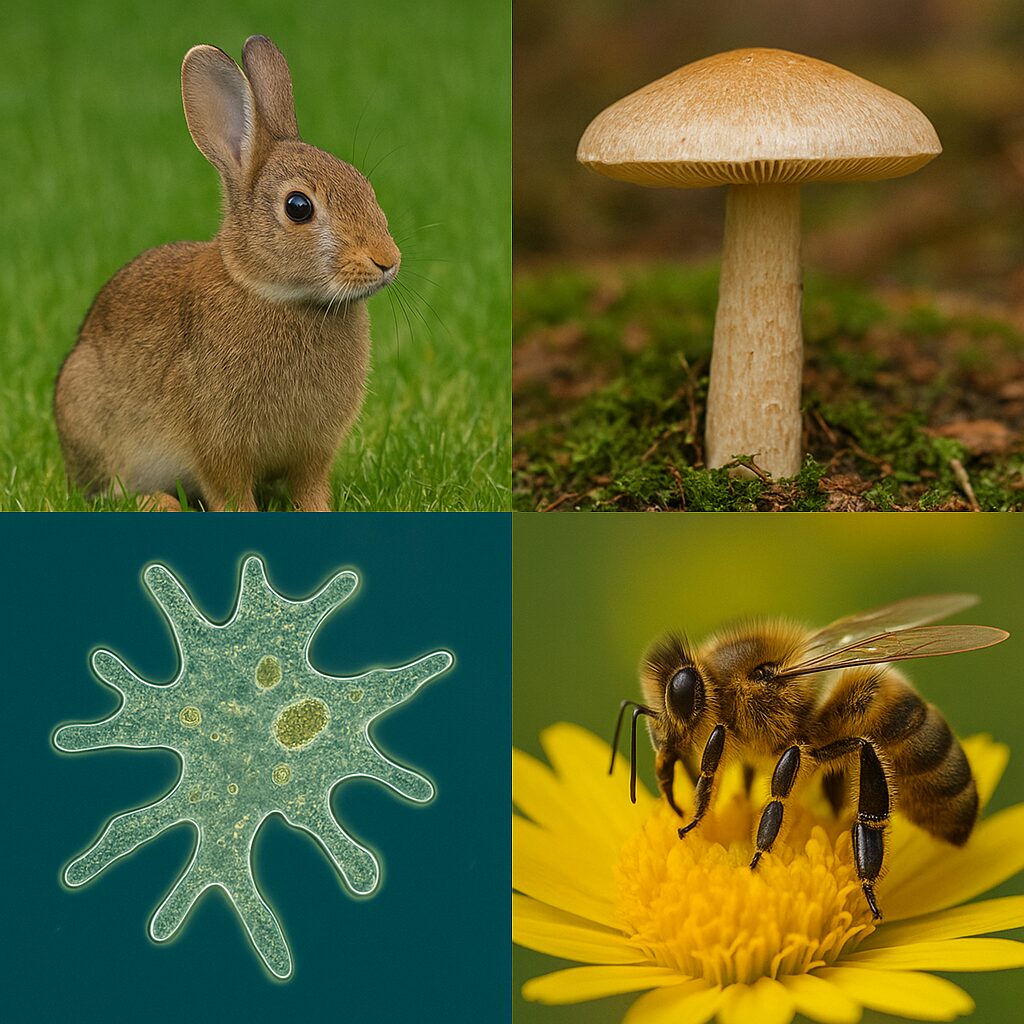

従属栄養生物の例

従属栄養生物の例

従属栄養生物とは、自分で無機物から栄養(有機物)を作り出せず、他の生物が作った有機物を取り入れて生きる生物のことです。植物のように光合成をして「自分で食べ物を作る」生物(独立栄養生物)とは対になる考え方です。生態系の中では、従属栄養生物は主に消費者や分解者として働きます。

この記事では、従属栄養生物の特徴を整理したうえで、具体的な例を多めに紹介します。

1. 従属栄養生物の大きな特徴

従属栄養生物に共通するポイントは次のとおりです。

- エネルギーと炭素源(体を作る材料)を、他の生物の有機物に依存して得る。

- 生態系の食物連鎖(食物網)の中で、作る側(生産者)ではなく、食べる側にまわる。

- 体内に取り入れた有機物を、呼吸(細胞呼吸)で分解してATPを作り、生命活動のエネルギーにする。

例えば、肉食動物も草食動物も、菌類も、多くの原生生物も、基本的には従属栄養です。

2. 従属栄養生物の分類と役割

従属栄養生物は、食べものの取り方や生態系での役割から、ざっくり次の3つに分けられます。

(1) 消費者(他の生物を食べる)

- 生産者(植物・藻類など)や他の消費者を食べる生物。

- 食物連鎖の中で、エネルギーを次へ渡していく。

(2) 分解者(死骸や排出物を分解する)

- 生物の死がい・落ち葉・ふん・死んだ体の一部などを分解し、無機物に戻す生物。

- 生態系の「リサイクル係」。分解者がいないと、栄養塩が循環しません。

(3) 寄生・共生型(特定の生物に強く依存)

- 宿主(しゅくしゅ)から栄養をもらう寄生生物や、

- 相手と助け合いながら有機物を得る共生生物も従属栄養に含まれます。

3. 従属栄養生物の具体例

ここからは、分類ごとに例を挙げます。身近なものから、教科書でよく出るものまで幅広く紹介します。

3-1. 消費者の例(動物が中心)

草食動物の例

草食動物は、植物が作った有機物を直接食べます。

- ウサギ:草や葉を主食にする典型的な草食動物。

- シカ:森林や草原で植物を食べ、生態系の重要な消費者。

- ウシ・ヒツジ:反すう(はんすう)によって草を効率よく利用する。

- イナゴ・バッタ:植物の葉を食べる昆虫。農作物にも影響する。

- ゾウ:大量の植物を食べ、環境を変えるほどの影響力を持つ。

肉食動物の例

肉食動物は、他の動物が持つ有機物を食べて得ます。

- ライオン:草食動物を捕食し、サバンナの食物連鎖の上位にいる。

- オオカミ:群れで狩りをする肉食動物。

- ワシ・タカ:小動物を捕らえる猛禽類(もうきんるい)。

- クモ:昆虫を捕食する身近な肉食動物。

- カエル:昆虫や小型の動物を食べる。

雑食動物の例

植物も動物も食べる雑食動物も従属栄養です。

- ヒト:植物・動物・菌類など幅広い有機物を食べる。

- クマ:果実・魚・小動物などを食べる。

- ブタ:植物質も動物質も利用できる。

- カラス:多様な食べ物に適応した雑食性の鳥。

- アリ:種によって昆虫や蜜、植物片を食べる雑食性。

3-2. 分解者の例(菌類・細菌が中心)

分解者は「生き物の残りかす」を分解して無機物に戻します。

菌類(きんるい)の例

菌類は光合成せず、有機物を外に分解酵素で溶かして吸収します。

- キノコ類(シイタケ・マツタケ・エノキなど):落ち葉や木の死骸を分解する。

- カビ(青カビ・黒カビなど):パンや果物に生え、糖やデンプンなどを分解して栄養を得る。

- 酵母(こうぼ):糖を分解して発酵し、エネルギーを得る(パン作りや酒造でも活躍)。

細菌の例

土や水の中で有機物を分解する細菌も従属栄養です。

- 腐敗細菌(ふはいさいきん):死がいや食べ物の有機物を分解して腐らせる。

- 乳酸菌:糖を分解して乳酸を作り、ヨーグルトなどに関わる。

- 腸内細菌:食べ物の一部を分解し、宿主(ヒトなど)と共生するものもある。

3-3. 原生生物(プロトゾアなど)の例

原生生物は単細胞で生活する真核生物の仲間で、従属栄養のものが多いです。

- アメーバ:細胞の形を変えて獲物を取り込み、消化して栄養を得る。

- ゾウリムシ:繊毛(せんもう)で水中の有機物や微生物を取り込む。

- マラリア原虫:ヒトの体内に寄生し、血液から栄養を取る。

※原生生物には光合成するタイプ(ミドリムシなど)もいるので、種類によって栄養の取り方が違う点が重要です。

3-4. 寄生生物の例

寄生生物は他の生物の体内・体表などで暮らし、栄養を宿主から吸収します。

- サナダムシ:ヒトや動物の腸に寄生し、消化された栄養を吸収する。

- 回虫(かいちゅう):腸内に寄生する線形動物。

- シラミ・ノミ:血を吸って栄養とする外部寄生生物。

- 寄生植物に寄生する菌や細菌:寄生の“二重構造”が見られることもある。

寄生は「宿主の犠牲の上に成り立つ関係」なので、共生とは区別されます。

3-5. 共生(きょうせい)する従属栄養生物の例

共生には「互いに利益がある関係」が含まれます。ここでも従属栄養が多く登場します。

- ミツバチ:花の蜜や花粉(有機物)を食べ、花粉を運ぶことで植物にも利益を与える。

- 腸内細菌(ヒト・草食獣の腸内):宿主が消化できない成分を分解し、細菌は栄養を得、宿主はエネルギーを利用できる。

- シロアリと腸内共生微生物:木材のセルロースを微生物が分解し、シロアリに栄養が渡る。

※共生の相手が独立栄養か従属栄養かで、エネルギーの流れが変わる点が生態学の面白いところです。

4. 独立栄養生物との対比で理解する

従属栄養生物をはっきり理解するために、独立栄養生物(自分で有機物を作る側)と比べてみます。

| 観点 | 独立栄養生物 | 従属栄養生物 |

|---|---|---|

| 有機物の作り方 | 光合成・化学合成で作れる | 作れない(他者の有機物を利用) |

| 生態系での役割 | 生産者 | 消費者・分解者 |

| 例 | 植物、藻類、シアノバクテリア、硝化細菌など | 動物、菌類、多くの細菌、原生生物など |

「生態系のエネルギーの入り口が独立栄養」「そこから流れていく先が従属栄養」と考えると整理しやすいです。

5. まとめ

- 従属栄養生物は、他の生物が作った有機物に依存して生きる生物。

- 生態系では消費者や分解者としてエネルギーや物質の流れを支える。

- 例としては、草食・肉食・雑食の動物、菌類(キノコ・カビ・酵母)、有機物を分解する細菌、原生生物、寄生生物、共生生物などが挙げられる。

従属栄養生物が多様であるほど生態系は安定し、物質循環もスムーズになります。独立栄養生物と従属栄養生物の“役割分担”が、地球上の生命の仕組みを支えていると言えます。