黄金比・身の回りの例

黄金比・身の回りの例

黄金比(1:1.618)—身の回りの具体例大全

本稿では、黄金比(φ ≈ 1.618)が現実世界にどのように具現化しているかを、黄金比の具体的な事例を通じて解き明かします。幾何学的に黄金比が定義される対象、日用品における近似例、そして広く流布している誤解の3つの視点から、その本質に迫ります。数値的な側面にも焦点を当て、どこで黄金比に『出会えるか』を徹底的に整理しました。

1. 厳密に“黄金比”が現れるもの(測れば必ず φ)

幾何学の定義として φ = 1.618033988… が不可欠な対象。家庭や街で実物に触れやすい順に列挙。

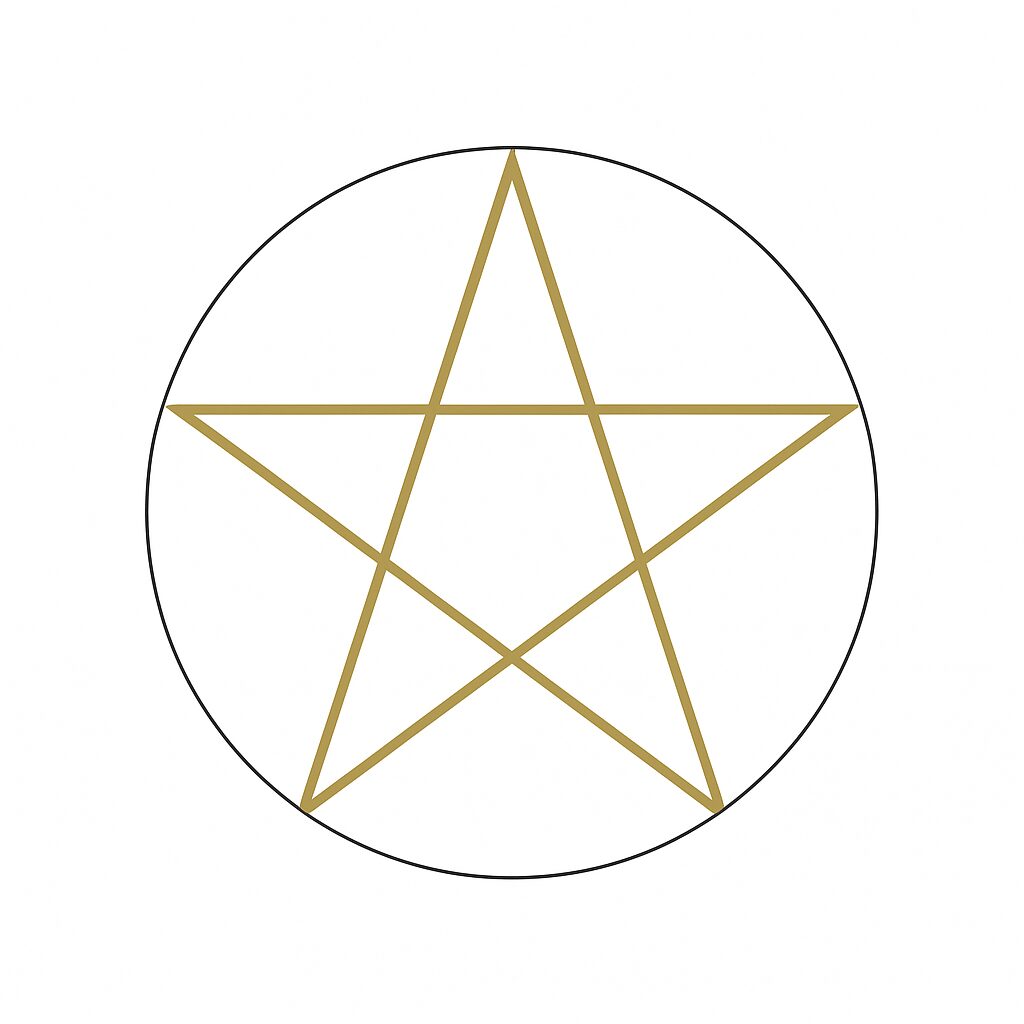

- 五芒星(ペンタグラム)意匠の雑貨・授与品

星形の交点が線分を φ:1 に分割。内部には相似な正五角形が入れ子状に現れ、縮尺は 1/φ² ≈ 0.382。星が**正則(角が36°/72°)**であることが条件。 - 正五角形/正十角形の定規・テンプレート・コースター

正五角形は 対角線/辺 = φ。正十角形は 外接円半径/辺 = φ(sin18°=1/(2φ))。 - d12・d20 のサイコロ(十二面体/二十面体)

これらの正多面体は座標に (0, ±1, ±φ) を含み、稜・対角の関係に φ が必然。ボードゲーム用サイコロで手に取れる“身近な多面体”。 - ペンローズ・タイル(厚い菱形/薄い菱形)柄のコースター・壁パネル

非周期充填の角度(36°/72°)と対角線比が φ に依存。広い領域では枚数比が φ に収束する性質も。 - “黄金比サイズ”と明記された額縁・ポスター・ノート

外形そのものが 長辺/短辺 = φ。製品説明に“黄金比”と明記された規格品。 - 正五芒星のクッキー型(アウトラインが正則)

外接円半径と内接円半径の比が φ² : 1。金属型で角が立っているものだと確認しやすい。 - 十二面体/二十面体ベースのランプシェード・オブジェ

構成多面体の幾何に φ が現れる(上記 d12/d20 と同根)。 - C₆₀(バッキーボール)模型・グッズ

切頂二十面体格子に由来し、基底多面体の幾何・座標系に φ が内在。

2. “黄金比に近い”とされる身近な日用品

、-68ba226dd9a87.jpg)

規格や設計思想は別にあるが、比率が φ ≈ 1.618 に近いため“黄金比の例”として紹介されることの多いもの。差分(Δ%)は φ からの乖離を示します。

| カテゴリ | 具体物・規格 | 縦横比(長辺/短辺) | 乖離 Δ% | メモ |

|---|---|---|---|---|

| カード類 | クレジット/ICカード(ID‑1: 85.60×53.98mm) | 1.586 | −1.98% | “黄金寄り”の代表例。各社共通規格。 |

| 名刺(JP) | 日本の名刺(91×55mm) | 1.655 | +2.3% | こちらも近い。デザインで黄金分割が映えるサイズ。 |

| 名刺(EU) | 欧州系名刺(85×55mm) | 1.545 | −4.5% | ほどよく近い。国により差。 |

| 名刺(US) | 米国名刺(3.5×2in=88.9×50.8mm) | 1.75 | +8.2% | 近似からやや離れる。 |

| 紙製品 | 洋書ペーパーバック(約110×178mm) | 1.618 | ±0.0% | 出版仕様で採用例あり(サイズ表記は出版社により前後)。 |

| ノート | 13×21cm ノート | 1.615 | −0.2% | ポピュラーなハードカバーノートの一例。 |

| はがき | 官製はがき(100×148mm) | 1.48 | −8.5% | 黄金比ではないが近い側。 |

| 写真プリント | 5×8インチ | 1.60 | −1.1% | 近い。写真店で選べることがあるサイズ。 |

| 写真プリント | 8×13cm | 1.625 | +0.4% | 近い。ミニラボで見かける規格。 |

| 写真プリント | L 判(89×127mm) | 1.427 | −11.8% | 黄金比ではない(A系に近い)。 |

| 写真プリント | 2L 判(127×178mm) | 1.402 | −13.4% | 同上。 |

| 画面 | 16:10 モニタ(例: 1920×1200) | 1.60 | −1.1% | “黄金寄り”のスクリーン比。 |

| 画面 | 3:2(カメラ/一部PC) | 1.50 | −7.3% | 近似から外れる。 |

| 画面 | 16:9(一般的TV) | 1.778 | +9.9% | 黄金比ではない。 |

| 封筒 | 長形3号(120×235mm) | 1.958 | +21.0% | 参考(近似ではない)。 |

ポイント:±2〜3% 以内だと、人の目には“黄金比らしさ”を受け取りやすいことが多いと言われます。上表では ID‑1(−1.98%)/日本の名刺(+2.3%)/5×8インチ写真(−1.1%)/13×21cm ノート(−0.2%) が“身近な黄金寄り”の好例です。

3. よく見かける“自然・文化”の観察例(厳密ではないが背景に φ)

ここからは“自然や文化の現場で φ の影響が見えやすい”テーマを、どこを見ると分かるか/どこが厳密でないのかまで踏み込んで詳述します。写真を見ながら観察できるチェックポイント付き。

3.1 植物の葉序・種子配列(Phyllotaxis)

- 核心:新芽が前の芽から黄金角 約 137.5°(= 360°/φ²)ずれて出る配置が、光の取り合い・雨だれ・種の充填で“混み合いを避けやすい”理論解の一つ。

- 観察のコツ:

- 向日葵の花盤:右巻き・左巻きのらせん(parastichy)本数を数える。例:34×55、55×89、21×34 など隣接フィボナッチ数の組み合わせがよく出る。

- 松ぼっくり:表面の“菱”が作る対向らせんを数える。多くは 8×13 や 5×8。

- パイナップル:表面の斜め格子に沿う 3 系統のらせん本数が 5・8・13 になる例が多い。

- アロエ・多肉(Aloe polyphylla など):ロゼット状の葉列が 5 列・8 列・13 列などに“見える”。

- なぜ“厳密でない”のか:

- 実個体は発育段階・環境条件でばらつく。未成熟・変形・損傷でカウントが乱れることもある。

- らせん本数がフィボナッチ以外(例:ルーカス数 7・11 など)になる種・個体も存在。

- 理論モデル:

- Vogel のモデル(ディスク充填):極座標 r = c*sqrt(n), θ = n×137.5° の配置で花粒を置くと、均一に散る視覚的パターンが得られる。

- 最適化視点:葉の重なり・遮光・養分輸送のバランスから、黄金角付近がロバストに現れる(厳密固定ではなく“近傍解”)。

3.2 殻や骨格のらせん(対数螺旋と“黄金螺旋”)

- 核心:多くの貝殻や角は対数螺旋(等角螺旋)で近似でき、成長しても形が自己相似で保たれる。

- 黄金螺旋との関係:

- 黄金螺旋は“90° 回転ごとに半径が φ 倍”という特別な対数螺旋。式の係数(ピッチ角)をこの条件に合わせた一族の中の 1 種。

- ナウティラス(オウムガイ)は写真によっては黄金螺旋に近く見えるが、計測すると個体差が大きく、常に黄金螺旋とは限らない。

- 観察のコツ:

- 殻の渦を外側へ 1/4 回転(90°)進んだとき、半径の伸び率を測る(写真を印刷して目盛りを当てる)。伸び率が 約 1.618 なら“黄金寄り”、1.3〜1.9 なら“対数螺旋の一般例”。

- ロマネスコやマツカサの塔状形状も、自己相似の連続的成長として対数螺旋に沿うように見える部分がある(部位でピッチが変わる)。

3.3 動物体の形態で“それっぽく見える”例と注意

- 耳介・蝸牛(内耳):蝸牛(cochlea)の巻きは対数螺旋に近いが、ピッチ角は種差・個体差が大きい。黄金螺旋と断定するのは避ける。

- 人体比率(顔・手・全身):美容系や一部のデザイン本で φ に基づくマスクが紹介されるが、普遍的・統計的な厳密一致は示されていない。民族差・性差・年齢差でばらつく。

- 動物の角(アンテロープなど):成長曲線が対数螺旋に似ることは多いが、黄金螺旋の厳密性は稀。

3.4 大気・天体:ハリケーン/台風の渦、銀河の腕

- 嵐の渦:衛星写真では対数螺旋に近い外形が多いが、中心付近の構造・雲帯の幅によりピッチ角が常時変動する。黄金螺旋に固定ではない。

- 渦巻銀河:腕は対数螺旋でモデル化されるが、銀河ごとにピッチ角が広く分布。黄金螺旋は“特別な一例”に過ぎない。

- 観察のコツ:

- 画像上で渦の腕をトレースし、任意の回転角あたりの半径増分を比べる。一定比に近いほど対数螺旋らしいが、φ への一致は期待し過ぎない。

3.5 文化・意匠:星・五角形・十角形モチーフ

- 星(五芒星)モチーフ:正則な五芒星なら内部比が厳密に φ。ただし外形が“丸い星”や角度が崩れた装飾は厳密性なし。

- イスラーム幾何(ギリフ/ゼリージュ):五角形・十角形・デカゴン星を用いる図案では、36°/72°の角度体系から φ が幾何学的に派生。ただし職人の手仕事や二次元投影の歪みで近似になる。

- 伝統文様(和柄・紋章):晴明紋(五芒星)は幾何として φ を内包するが、布の伸縮/彫刻の丸みで実測値は近似に留まりやすい。

3.6 芸術作品・音楽の“黄金比”主張への向き合い方

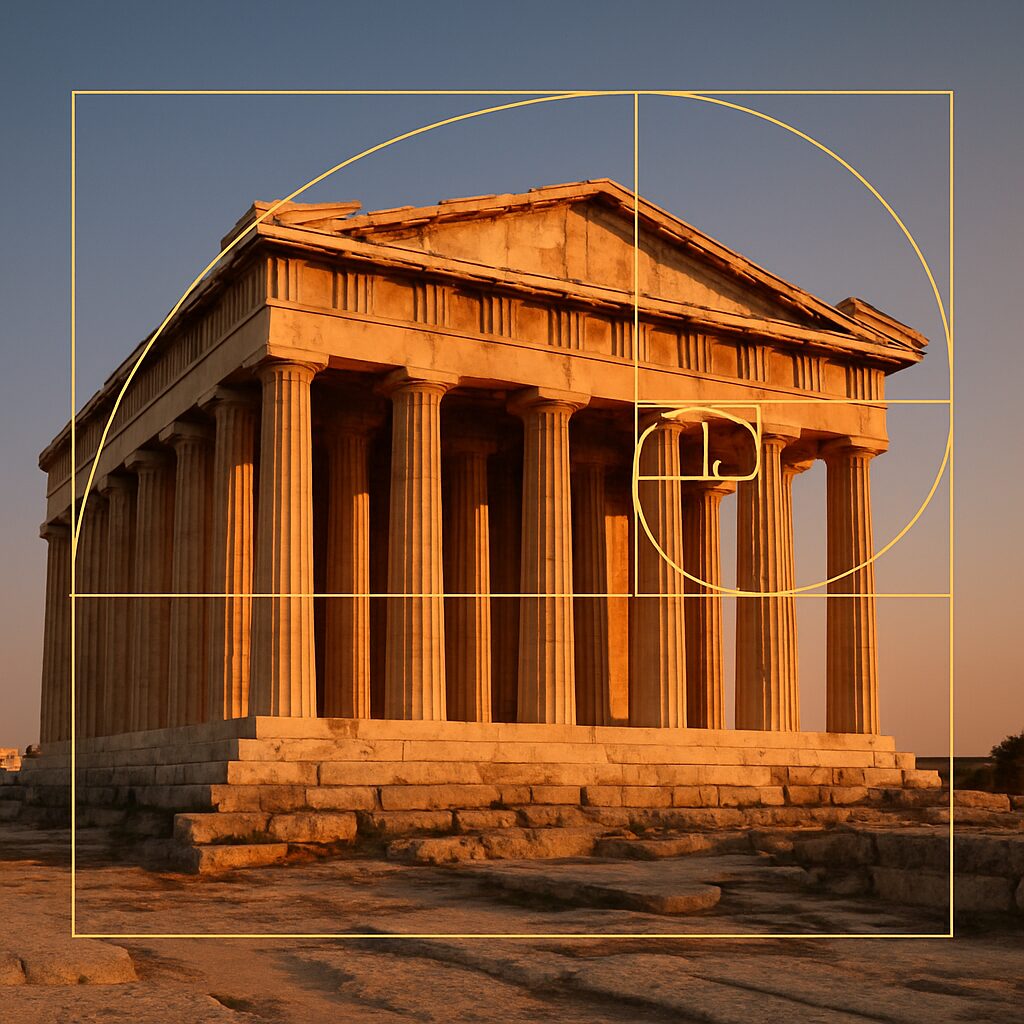

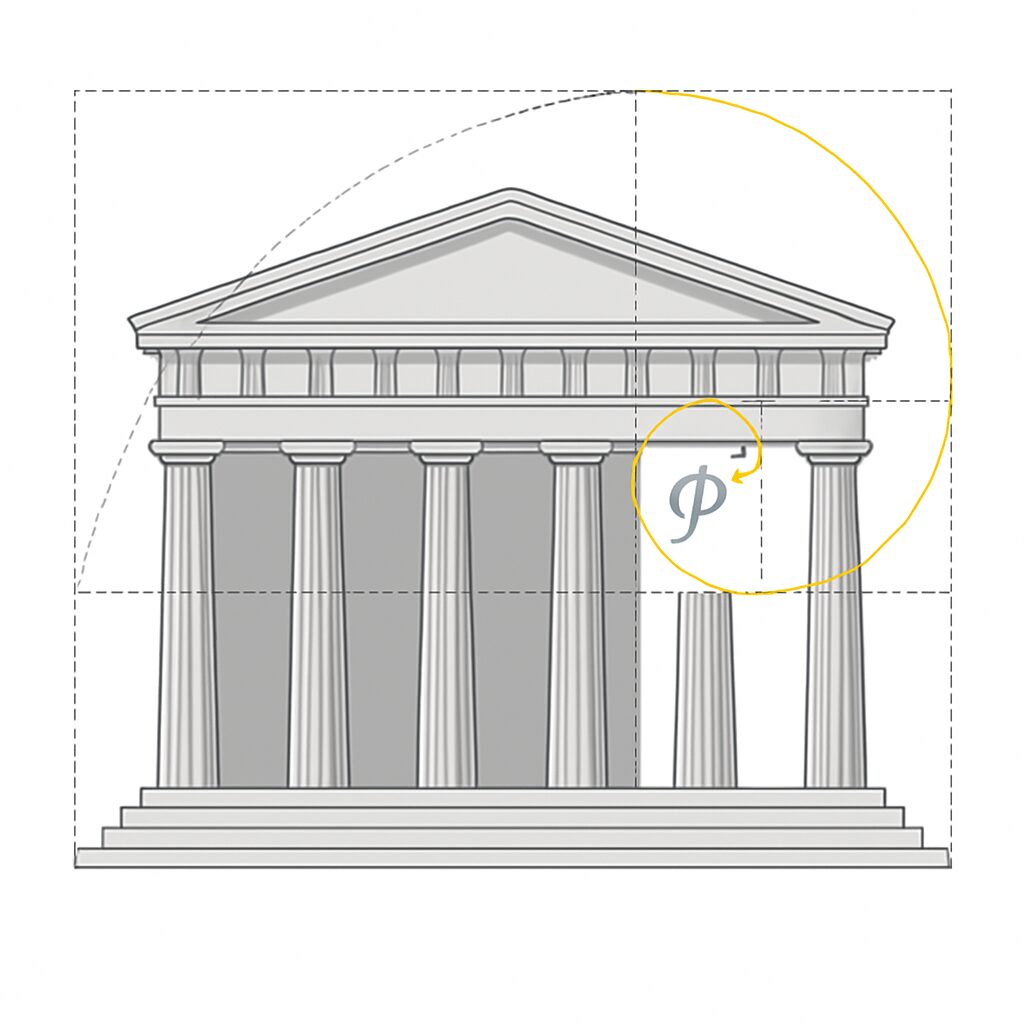

- 絵画(例:モナ・リザ、パルテノン神殿のファサード):黄金比で設計されたとの解説は非常に多いが、史料的裏付けや計測手法の恣意性が問題になりやすい。“そう見える構図線を後付けで当てる”例も多い。

- 音楽構造(小節番号の分割点):一部の作品でクライマックス位置 ≈ 全体 × 0.618 が指摘されるが、版・校訂・テンポで位置が動く。作曲者の明示的言及がない限り、偶然一致や解釈の余地に注意。

3.7 まとめ(観察例の扱い方)

- “φが潜む理屈”がある:葉序の黄金角、対数螺旋の自己相似、五角形幾何など。

- しかし実物は“条件つき・近似”:ばらつき・加工・視差・計測誤差が入る。“厳密一致”の断定は避ける。

- 楽しみ方:まずはフィボナッチの数え上げ(34/55 など)や渦のピッチ観察から。“近い・遠い”を数で確かめると、写真を見る目が一段深まります。

4. 黄金比ではない代表例(まぎらわしいもの)

- A 系列用紙(A4/A5 など):比は √2 ≈ 1.414。拡大縮小で自相似にするための規格で、黄金比ではありません。

- 写真 3:2/4:3/16:9:それぞれ 1.5/1.333/1.778。用途最適や歴史・技術的理由で決まった比率です。

- 銀行券(紙幣)や一般封筒:国・規格でばらつきがあり、黄金比に設計されているわけではありません。

5. まとめ(使い方の“作法”ではなく、見つけ方のコツ)

- まずは形そのものが φ を内包する幾何を探す:五芒星/正五角形/正十角形/d12・d20/ペンローズ柄。

- 次に、数値が φ に近い規格品を見る:ID‑1 カード/日本の名刺/5×8インチ写真/13×21cm ノート/16:10 モニタ。

- そして、“黄金比ではない”のにそう書かれがちな規格(A判、16:9 等)を覚えておくと、情報の見分けが速くなります。

トリビア

黄金比とフィボナッチ数の関係にまつわる意外な話

黄金比を最も効率よく計算できるのはフィボナッチ数列から

黄金比は、フィボナッチ数列(1, 1, 2, 3, 5, 8, …と、前の2つの数を足していく数列)と密接な関係にあります。フィボナッチ数列の隣り合う2つの数の比(Fn+1/Fn)は、nが大きくなるにつれて黄金比に収束していきます。この性質を利用すると、分数を繰り返すことで黄金比を近似的に求めることができます。

これは「連分数」という表現方法で、黄金比が無限に続く連分数で表される唯一の数であるという数学的な美しさを持っています。このユニークな性質は、フィボナッチ数が黄金比に効率よく収束する理由でもあります。

フィボナッチ数列はなぜ自然界に現れるのか?

植物の葉序や種子の配列にフィボナッチ数が現れるのは、植物が成長する上でスペースを最も効率的に使うための「最適化戦略」だと考えられています。新しい葉や花びらが、前の部分と重ならないように、そして最大限の日光を受けられるように、少しずつずれて配置されることで、全体としてフィボナッチ数列の螺旋状のパターンが生まれるのです。これは、黄金角(約137.5°)が有理数に最も近似しにくい数であるという性質に起因します。もし角度が簡単な分数(例:120° = 360°/3)だと、同じ方向を向く葉ができてしまい、重なりが発生します。しかし、黄金角は決して同じ位置には戻らないため、植物全体に葉が均等に配置されることになります。

人体における黄金比の興味深い研究例

人体の比率に関する話題は、厳密な科学的根拠が乏しいとされていますが、一部の興味深い研究や説が存在します。

歯学と黄金比

歯科の世界では、歯列の美しさや調和を評価する際に、黄金比が言及されることがあります。特に、前歯の幅と高さの比率や、隣り合う歯の幅の比率が黄金比に近い場合に、より自然で美しい歯列に見えるという考え方です。これは、単なる偶然ではなく、人間の美的感覚が黄金比のような安定した比率に心地よさを感じるという心理的な側面に基づいているのかもしれません。

歴史・文化的なトリビア

フィボナッチ数列はもともとウサギの繁殖問題を解くために生まれた

「フィボナッチ数列」は、レオナルド・フィボナッチが13世紀に書いた『算盤の書』の中で、ウサギの繁殖モデルを説明するために考案されました。当時の西洋数学はローマ数字が主流でしたが、彼はこの本でアラビア数字やゼロの概念を紹介し、現代数学の発展に大きく貢献しました。黄金比との関係は後に発見されたものであり、この数列自体は全く別の目的で生まれたという背景も面白い話です。

黄金比は「神聖比例」とも呼ばれていた

黄金比は、古代ギリシャの時代から「ダイア(分割)」や「比」として知られており、プラトンはこれを宇宙の調和を象徴する比率だと考え、**「神聖比例(Divine Proportion)」**と呼びました。この概念は、ルネサンス期にレオナルド・ダ・ヴィンチやルカ・パチョーリといった芸術家や数学者たちによって再評価されました。彼らは、黄金比が自然界や人体、そして芸術作品に内在する美しさの根源であると信じていました。

人体と黄金比に関するトリビアは他にもあります。特に、ルネサンス期以降の芸術や科学の文脈で語られることが多いです。

レオナルド・ダ・ヴィンチと『ウィトルウィウス的人体図』

ルネサンス期の万能の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチは、人体の研究に黄金比を深く関連付けました。彼が描いた有名な**『ウィトルウィウス的人体図』** は、古代ローマの建築家ウィトルウィウスの理論に基づいており、完璧な人体のプロポーションが円と正方形に収まるというものです。

この図そのものが厳密に黄金比に合致しているわけではありませんが、ダ・ヴィンチは別の研究で、人体に多くの黄金比が見出されると考えていました。例えば、

- へそから足までの距離と、へそから頭までの距離の比

- 肩から指先までの長さと、肘から指先までの長さの比

- 顔の幅と顔全体の長さの比

などです。これらの比率が黄金比に近いと、人はその人体をより調和がとれて美しいと感じるという考えは、当時の芸術家や思想家にとって重要なテーマでした。

他にも黄金比に関する興味深い話はたくさんあります。

美術・建築における黄金比

多くの歴史的な建造物や芸術作品に黄金比が使われているという説は有名です。

パルテノン神殿(古代ギリシャ)

古代ギリシャの代表的な建築物であるパルテノン神殿のファサード(正面)が、黄金比に基づいて設計されているという説は広く知られています。建物の高さと幅の比率、あるいは柱の配置や屋根の勾配に黄金比が見られるというものです。しかし、この説には議論の余地があり、後世の解釈によるものだという見方も少なくありません。

サグラダ・ファミリア(スペイン)

-68ba23a901a52.jpg)

アントニ・ガウディが設計したサグラダ・ファミリアもまた、黄金比が用いられているとされる建築物です。ガウディは自然界の法則を建築に取り入れることに熱心で、黄金比が植物の構造などに現れることから、自身の作品にも応用したと考えられています。

音楽における黄金比

音楽の世界でも、黄金比は興味深い形で登場します。

ドビュッシーの『海』

フランスの作曲家クロード・ドビュッシーの代表作**『海』**には、黄金比が構造的に使われているという説があります。例えば、楽章のクライマックスや主題が再び現れるタイミングが、全体の小節数を黄金比で分割した位置に配置されているという指摘です。しかし、作曲家自身がこの意図を明言したわけではないため、これもまた解釈の一つとされています。

ストラディバリウスのヴァイオリン

伝説的な名器、ストラディバリウスのヴァイオリンがなぜあれほどまでに美しい音色を奏でるのか、その秘密の一つに黄金比があるという説があります。f字孔(ヴァイオリンのボディに開けられた穴)の位置や、ボディの曲線に黄金比が隠されているという研究も存在します。この説もまだ科学的な証明には至っていませんが、黄金比が音響的な美しさにも影響を与えているのかもしれません。

このように、黄金比は自然科学だけでなく、芸術や文化の様々な分野にわたって、多くの人々の想像力をかき立ててきました。厳密な数学的証明がない場合でも、人々がその比率に何らかの**「調和」や「美」**を感じてきたことは確かです。