January 7, 2026

無性生殖のメリット・デメリット

無性生殖のメリット・デメリット

生物の世界では、子孫を残す方法は大きく分けて有性生殖と無性生殖の2つがあります。有性生殖はオスとメスといった異なる性を持つ個体が配偶子をつくり、それらを組み合わせることで子孫をつくる方法です。一方、無性生殖は、配偶子の形成や融合を行わず、1つの親個体が自分の体の一部を利用して新しい個体をつくる方法です。

無性生殖は、細菌や酵母、ヒドラ、ミドリムシ、ジャガイモ、イチゴなど多様な生物で見られます。高校生物でもよく出てくるテーマですが、実際に「なぜこの方法が存在するのか」「無性生殖のメリットとデメリットは何か」を深く理解することで、試験対策にもなり、日常生活の中で見かける植物や微生物の増え方への興味も広がります。

この記事では、無性生殖の種類、メリット、デメリットをわかりやすく解説していきます。

無性生殖とは何か

無性生殖は、遺伝的に親とほぼ同じ個体をつくる生殖方法です。遺伝子の組み合わせが変わらないため、子は親のクローンといえます。この点が、有性生殖と大きく異なります。

主な種類

- 分裂

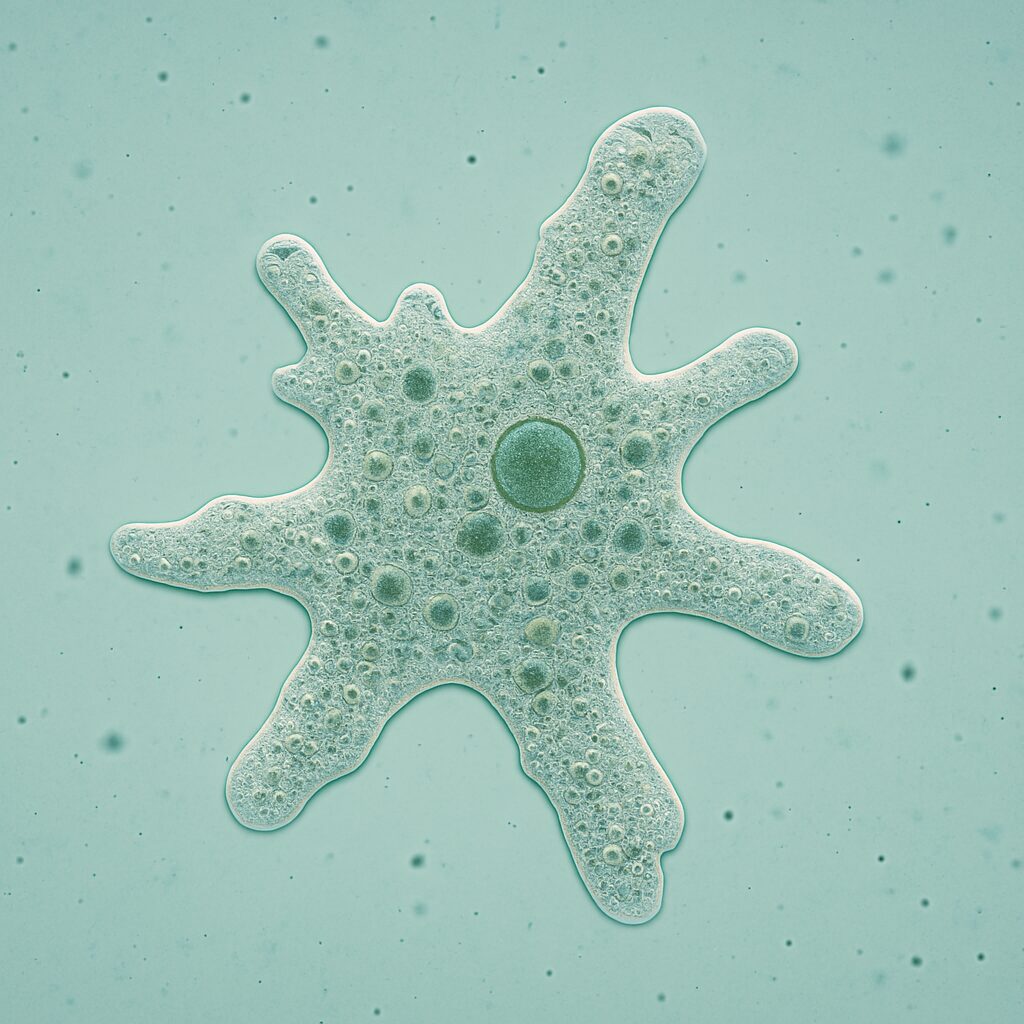

原核生物(例:大腸菌)や一部の単細胞真核生物(例:アメーバ)が行います。細胞が一定の大きさまで成長した後、2つに分かれて新たな個体になります。 - 出芽

酵母やヒドラが行います。親の体から小さな突起(芽)が出て、それが成長して独立した個体になります。 - 栄養生殖

ジャガイモの芽やサツマイモのつる、イチゴのランナーなど、植物が体の一部を使って新しい個体をつくります。 - 胞子生殖

カビやシダ植物、コケ植物で見られます。胞子という構造を形成し、それが発芽して新たな個体になります。

無性生殖のメリット

- 短期間で大量に増やせる

有性生殖では配偶子形成や受精が必要ですが、無性生殖はそのプロセスが不要です。細菌によっては20分で1回分裂でき、指数関数的に増加します。 - 安定した環境で有利

親が適応している環境では同じ遺伝子を持つ子も生存率が高くなります。 - エネルギー効率が高い

受精や求愛などの行動が不要で、省エネルギーで増やせます。 - パートナー不要

孤立した場所でも1個体から増殖可能です。 - 特定の形質を維持できる

品質が安定しやすく、農業や園芸で利用されます。

無性生殖のデメリット

- 遺伝的多様性が低い

環境変化や病害虫に弱く、全滅の危険があります。

例:アイルランドのジャガイモ飢饉。 - 環境変化への適応力が低い

同じ弱点を全個体が共有します。 - 進化スピードが遅い

突然変異に頼るため長期的な適応が遅れます。 - 過密化のリスク

個体数が急増して資源不足になることがあります。 - 外敵に対する脆弱性

同一遺伝型集団は一斉に被害を受けやすいです。

有性生殖との比較

| 項目 | 無性生殖 | 有性生殖 |

|---|---|---|

| 遺伝的多様性 | 低い | 高い |

| 繁殖速度 | 速い | 遅い |

| エネルギー消費 | 少ない | 多い |

| 環境変化への強さ | 弱い | 強い |

| パートナーの必要性 | 不要 | 必要 |

実生活での応用

- 農業:サツマイモ、ジャガイモ、バナナ

- 園芸:挿し木、株分け

- 微生物利用:パン・酒造りの酵母

- バイオテクノロジー:クローン動物や細胞培養

具体例一覧(身近+入試頻出)

- 分裂:大腸菌・乳酸菌・シアノバクテリア、アメーバ、ミドリムシ。

- 出芽:ビール酵母・パン酵母、ヒドラ。

- 栄養生殖(植物):ジャガイモ(塊茎)、サツマイモ(塊根)、タマネギ(鱗茎)、イチゴ(ランナー/ほふく枝)、ショウガ(根茎)、ユリ(鱗片)、サトイモ(子いも)、サボテン(挿し木)。

- 胞子生殖:カビ(クロカビ・アオカビ・コウジカビ)、シダ植物、コケ植物。

- 単為生殖(動物):アブラムシ、ミジンコ(条件により単為生殖⇄有性生殖を切替)、ハチ(未受精卵→オス)、一部のトカゲ・ヘビ・コモドオオトカゲなど。

追加解説:メリット・デメリットの理由を深掘り

- 速く増える理由:減数分裂や受精が不要で、基本は体細胞分裂(有糸分裂)の繰り返しだからです。

- 多様性が生まれにくい理由:親と同じ染色体セットがコピーされるため、組換えや染色体の独立配列によるランダム性が入りにくいからです。

- それでも変化はゼロではない:DNA複製ミスによる突然変異は起こり、長期的には無性生殖の集団にも少しずつ多様性が蓄積します。

ケーススタディ(農業・環境分野)

- アイルランドのジャガイモ飢饉(1845〜1849年)

同一品種のジャガイモを栄養生殖で増やしていたため、ジャガイモ疫病が発生するとほぼ全ての作物が壊滅しました。無性生殖の「同じ遺伝型を持つ集団」の脆弱性が顕著に表れた事例です。 - バナナとパナマ病(TR4菌)

現在世界で広く栽培されているキャベンディッシュ種はすべてクローンに近い遺伝構造を持ち、この土壌病害に弱いことが懸念されています。もし病害が広まれば、世界的な供給危機につながる恐れがあります。 - ミジンコの生活史戦略

好条件下では単為生殖で急速に個体数を増やし、環境が悪化すると有性生殖に切り替え耐久卵を形成します。無性と有性を切り替えることで「速さ」と「多様性」の両方を確保しています。

よくある誤解と正しい理解

- 胞子=必ず無性生殖ではない

一部の植物や菌類では減数分裂でできる胞子もあります。高校生物では「受精なしで新個体になる胞子」を無性生殖の例として扱うことが多いです。 - 無性=進化しないではない

突然変異や、細菌の場合は遺伝子の水平伝播(形質転換・接合・形質導入)によって遺伝的変化は起こります。ただし、有性生殖より変化の速度は一般的に遅いです。 - クローンだから全く同じ個体になるとは限らない

同じ遺伝情報を持っていても、発生過程や育つ環境によって形態や性質に差が出ることがあります。

観察・実験アイデア(学校・家庭向け)

- 酵母の出芽観察

砂糖水にドライイーストを入れ、スライドガラスで顕微鏡観察します。芽がふくらみ、独立する様子を記録できます。 - ジャガイモの栄養生殖

芽の出た塊茎を切り分けて土に植え、生長の比較観察をします。芽の位置や光条件を変えて実験すると、発芽率や成長差を検討できます。 - アメーバの二分裂(模型実験)

紙や寒天を使って原形質流動から二分裂までの流れを再現し、世代時間ごとの個体数増加をグラフ化します。

確認問題(理解度チェック)

- 無性生殖が有性生殖より短期的増殖に有利な理由を20字以内で説明せよ。

- 単為生殖を行う動物の具体例を2つ挙げよ。

- 無性生殖が農業で好まれる利点と、その反面のリスクを対で述べよ。

- 環境変化に弱いとは具体的にどのような状況を指すか説明せよ。

- ミジンコが有性生殖に切り替えるタイミングとその利点を説明せよ。

ミニ用語集

- 栄養生殖:植物の体の一部から新個体をつくる無性生殖。

- 単為生殖:受精なしで子が発生する繁殖方法。

- 指数増殖:一定時間ごとに個体数が倍増する増え方。

- クローン:遺伝的に同一の個体群。

- 耐久卵:悪条件に耐えるための厚い殻をもつ卵。

まとめ

無性生殖は「速い・効率的・省エネルギー」という利点がある一方で、「遺伝的多様性の欠如」により環境変化や病害への脆弱性を抱えています。

自然界では、無性生殖と有性生殖を状況に応じて使い分ける戦略が見られ、進化や生存におけるバランスを保っています。