質量保存の法則の例外

質量保存の法則の例外

1. はじめに 🌏🔬📖

理科の授業や教科書で「質量保存の法則」という言葉を学んだ方も多いと思います。

これは「化学反応の前後で、全体の質量は変わらない」という原則で、18世紀の化学者ラボアジエによって発見されました。

たとえば、金属を燃やしても、反応前の金属と空気中の酸素の質量を合わせれば、反応後にできた酸化物の質量と同じになります。これは日常的な現象でも確認できます。例えば鍋のフタの裏に水滴がつく現象も、水蒸気が液体に変わっているだけで、全体の質量は変わっていません。

しかし、この法則は絶対的な真理ではありません。

実は、特定の条件下や別の物理現象では、この法則が成り立たない「例外」が存在します。

この記事では、その代表的な質量保存の法則の例外をもわかりやすく、かつ少し深掘りして解説します。加えて、現代科学での発見や応用例も紹介します。日常生活から宇宙規模の現象まで、幅広い事例を見ていきましょう。

2. 質量保存の法則とは 🧪⚖️📏

まず、基本の復習です。

質量保存の法則は、以下のように説明されます。

化学反応において、反応前後の全質量は変わらない。

ここで重要なのは「化学反応」という言葉です。

化学反応とは、原子の種類や数は変わらず、原子の結合の組み合わせだけが変化する現象です。

たとえば、炭素(C)と酸素(O₂)が結びついて二酸化炭素(CO₂)になる場合、炭素や酸素の原子そのものは消えません。

そのため、反応前の質量と反応後の質量は等しくなるのです。

また、この法則は実験のとき、反応容器をしっかり閉じて気体が逃げないようにして測定すると、ほぼ完全に成り立つことが確認できます。現代の精密な計測機器でも、この法則は化学反応の範囲では非常に正確に成立することが確かめられています。さらに、化学工場や製薬工場などでも、この法則は厳密な計量管理に利用されています。

3. 質量保存の法則の限界 🚀🌌🧭

質量保存の法則は、あくまで常温常圧で行われる普通の化学反応に限れば正確に成り立ちます。

しかし、物理学や現代科学の発展により、この法則が通用しないケースが発見されました。こうした例外は、化学の枠を超えて物理学や宇宙の研究にも関係しています。

例外は大きく分けて次の5つに分類できます。

- 核反応(質量欠損が起こる場合)

- 相対論的効果(高速で運動する物体)

- 開放系での反応(物質が外に逃げる場合)

- 物質とエネルギーの完全変換(物質消滅や生成)

- 重力エネルギーの影響(強重力場)

これらは高校や大学で学ぶ高度な物理現象にもつながる内容であり、科学の本質を理解する上で重要なトピックです。

4. 核反応における例外 ☀️⚛️💥

核反応とは

化学反応では原子核は変化しませんが、核反応では原子核そのものが変化します。

代表的な例は、核分裂と核融合です。

- 核分裂:重い原子核が分裂して、軽い原子核と中性子になる(例:ウラン235の核分裂)

- 核融合:軽い原子核が結合して、重い原子核になる(例:太陽での水素→ヘリウム)

質量欠損とは

核反応では、反応後の質量が反応前よりわずかに減ります。この減少分を質量欠損と呼びます。

減った質量は、E=mc²の式にしたがってエネルギーとして放出されます。

- 例:太陽では毎秒約4億トンの質量がエネルギーに変換されています。

このエネルギーが光や熱となって地球に届きます。

日常生活では実感できませんが、原子力発電や核兵器、そして恒星のエネルギー源がこれにあたります。質量欠損の発見は、20世紀の物理学を大きく発展させました。さらに、医療分野の放射線治療や放射性同位体の利用など、核反応の応用範囲は広がっています。

5. 相対論的効果による例外 🛰️⚡🌀

アインシュタインの特殊相対性理論によると、物体は高速で運動すると見かけの質量が増加します。

日常生活ではほとんど影響がありませんが、光に近い速度で動く粒子では無視できません。

- 例:粒子加速器(大型ハドロンコライダーなど)で電子や陽子を光速近くまで加速すると、静止質量より大きな質量を持ったようにふるまいます。

この効果は、宇宙線の研究や高エネルギー物理学で非常に重要な役割を果たしています。さらに、GPS衛星の時間補正など、現代の技術にも相対論的効果の考慮が必要です。このような技術応用により、理論物理学が私たちの生活にも直接的に関わっていることがわかります。

6. 開放系での質量変化 🌬️💧📉

質量保存則は閉じた系で成立します。

閉じた系とは、外部との間で物質の出入りがない状態です。

もし気体が逃げたり、水が蒸発したりすれば、見かけ上の質量は変わります。

- 例1:加熱中のフラスコから二酸化炭素が外に逃げる

- 例2:水が蒸発して質量が減るように見える

これは質量保存の法則が破れたわけではなく、測定する系を正しく閉じていないことが原因です。

実験を行う際は、密閉容器や適切な装置を用いることが重要です。科学の歴史でも、気体が逃げることで誤った結論に至った例がいくつもあります。また、地球環境の研究でも、温室効果ガスの測定などでは開放系と閉鎖系の違いが重要視されます。

7. 物質消滅と生成 🌠🆚💡

物質消滅

電子と陽電子(電子の反粒子)が衝突すると、両者は完全に消滅し、質量が100%光(ガンマ線)のエネルギーに変わります。

物質生成

逆に、高エネルギーの光が衝突すると、電子と陽電子が生成されることもあります。

このように、質量とエネルギーは相互に変換可能であり、この関係もE=mc²で説明されます。

この現象は、宇宙の始まりや高エネルギー天体現象の理解にもつながっています。ビッグバン直後の宇宙では、このような粒子とエネルギーのやり取りが頻繁に起きていました。また、現代の天文学ではガンマ線バーストなどの観測にも関わっています。

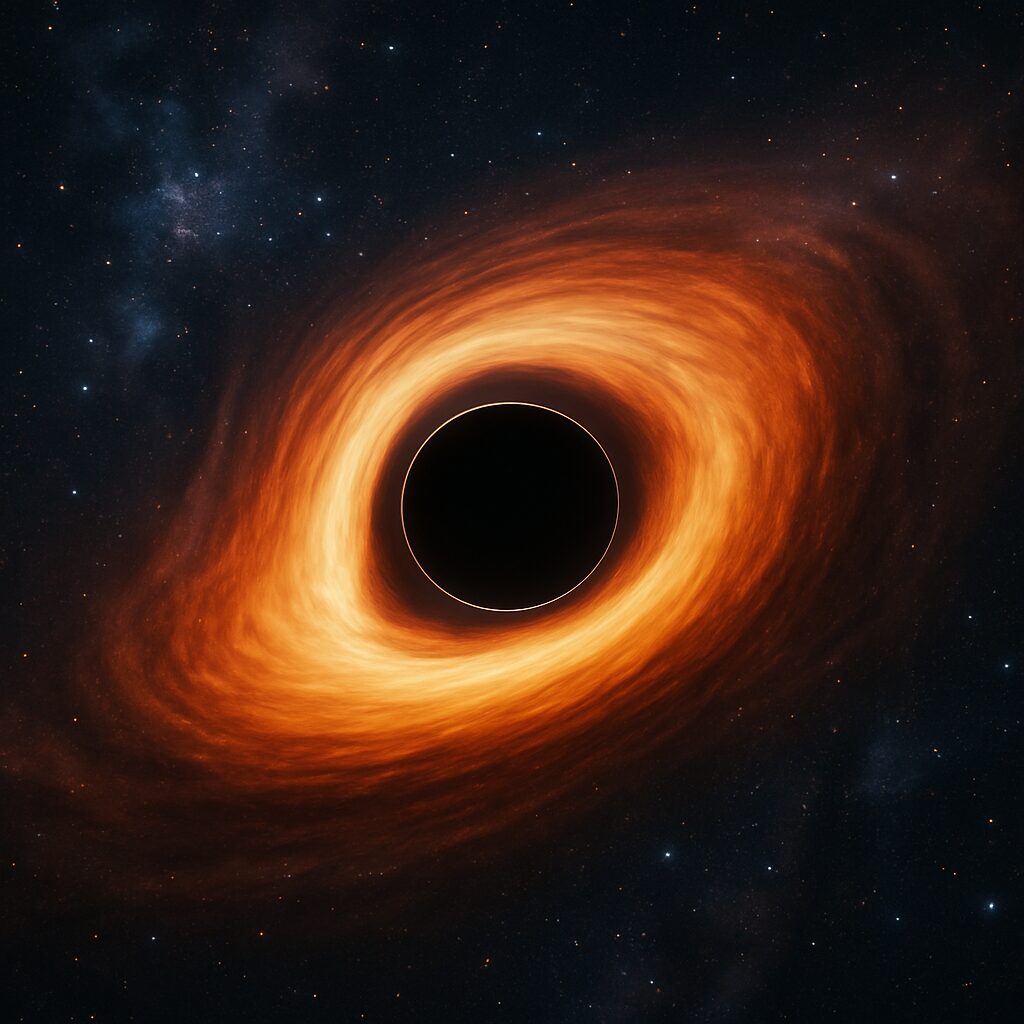

8. 重力エネルギーによる質量変化 🌌🕳️⚖️

重力が非常に強い場所では、物体のエネルギー状態が変化し、結果として質量にも影響します。

- 例:ブラックホールに落ちる物体は、その位置エネルギーが極端に減少し、外から見た質量が変化したように観測される。

これは日常生活では経験できませんが、天体物理学や宇宙探査では重要なテーマであり、重力波の研究やブラックホールシャドウの観測にも関連します。さらに、これらの現象は宇宙全体の進化や構造にも関わっています。最近の観測技術の進歩により、これまで理論でしか語られなかった現象が実際に観測されつつあります。

9. まとめとポイント 📝🎯📌

- 質量保存の法則は、普通の化学反応では正確に成り立つ。

- 核反応や相対論的な現象では、質量はエネルギーと相互変換される。

- 見かけ上の質量変化は、開放系での測定ミスが原因の場合も多い。

- 極限環境や高エネルギー現象では、質量保存則が成り立たないケースがある。

- これらの例外は、物理学や宇宙科学を理解するうえで欠かせない重要な要素となっている。

- 日常生活から宇宙の果てまで、質量保存の考え方は多くの分野で役立っています。

10. まとめ表(復習) 📊📚🔍

| 分類 | 具体例 | 質量が変わる理由 |

|---|---|---|

| 核反応 | 核融合、核分裂 | 結合エネルギー変化による質量欠損 |

| 相対論的効果 | 高速粒子 | 運動エネルギーが質量に換算 |

| 開放系 | 気体の逸散、蒸発 | 系外への物質移動 |

| 物質消滅 | 電子と陽電子の衝突 | 質量が光エネルギーに変換 |

| 重力効果 | ブラックホール付近 | 重力エネルギーの影響 |

質量保存の法則の例外に関するトリビア

1. 太陽は毎秒400万トン“やせている”

- 太陽では核融合が起きており、その過程で質量がエネルギーに変わります。

- 毎秒およそ 400万トン の質量が光や熱として宇宙に放出されていますが、太陽全体の質量に比べればごくわずか(約0.0000000001%)です。

2. 原子力発電所は質量を減らしている

- 原子力発電所でのウランの核分裂では、燃料の質量がわずかに減少します。

- 1gのウランで変換されるエネルギーは、約8.4×10¹⁰ジュールで、石炭約3トン分のエネルギーに相当します。

3. 相対論的効果はGPSなしでは日常生活に影響

- GPS衛星は地上より速く動いており、相対論的効果で“時間の進み方”がわずかに異なります。

- 質量保存そのものではなくても、この質量=エネルギー関係が正しく補正されないと、位置情報は1日で数キロずれることになります。

4. 宇宙線は“重くなる”電子や陽子を作る

- 宇宙から飛んでくる高エネルギー粒子(宇宙線)は、地球の大気に入ると質量が増加したようにふるまいます。

- 実際にはエネルギーが増え、それに対応する相対論的質量が増えているのです。

5. ブラックホールに落ちた物体の質量は?

- 外部から見ると、ブラックホールに落ちた物体は“時間が止まった”ように見え、その質量もどう見積もるかが難しい問題になります。

- 一般相対性理論では、落ちた物体の質量はブラックホール全体の質量に組み込まれます。