点字ブロックの種類

点字ブロックの種類

🟡 目の不自由な人の「道しるべ」〜

皆さんは、歩道や駅のホーム、公共施設などで見かける「黄色いブロック」を見たことがありますか?

これは「点字ブロック」と呼ばれ、目の不自由な方が安全に移動できるように作られた、とても大切な道具です。

実はこの点字ブロックには「種類」があるのを知っていますか?

今回はその種類と役割を、中高生の皆さんにもわかりやすく紹介します!

また、点字ブロックの成り立ちや設置の工夫、私たちができる配慮についても触れていきます。

🟠 点字ブロックってなに?

点字ブロックとは、視覚に障害のある人が白杖(はくじょう)や足の感覚で道を判断できるように作られた舗装材です。

1967年に日本で初めて作られ、今では世界中で使われるようになりました。

発明者は、岡山県の三宅精一さんという方で、自分の視覚障害の経験をもとに、視覚障害者の安全を守るために考案されたのです。

色は目立ちやすい黄色が多いですが、最近では周囲のデザインと調和したグレーや白もあります(ただし視認性の確保が大切です)。

また、点字ブロックはゴム製・コンクリート製・プラスチック製などさまざまな素材で作られており、場所や用途に応じて使い分けられています。

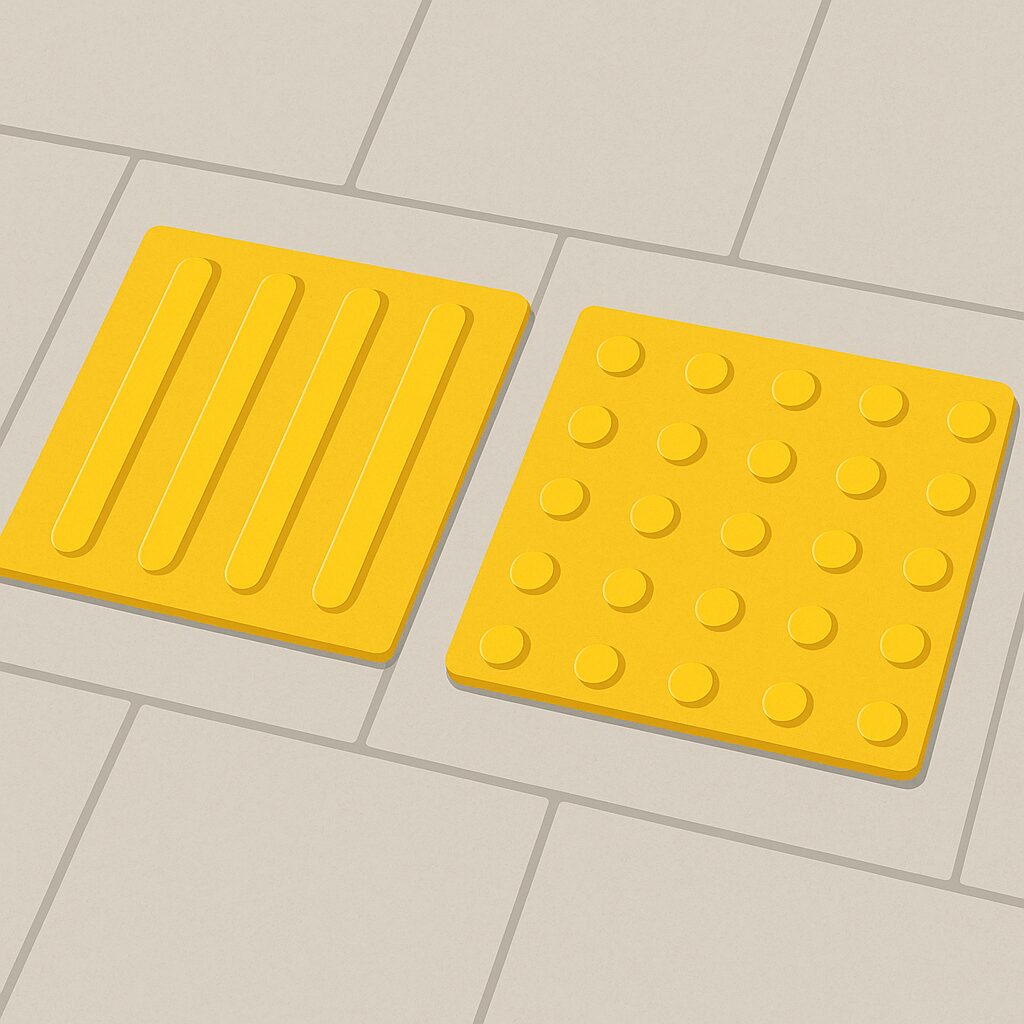

🔶 点字ブロックの2つの主な種類

① 誘導ブロック(線状ブロック)

- 形状:縦に長い線が何本も並んでいる形

- 役割:進む方向を示します(目的地までの案内)

- 場所の例:歩道、施設の通路、改札からホームへのルートなど

👉 白杖を持っている人はこの線をたどることで、進行方向を知ることができます。

このブロックがあれば、迷わずに目的地へ進むためのガイドになり、とても心強い存在です。

② 警告ブロック(点状ブロック)

- 形状:小さな丸い突起がたくさん並んでいる

- 役割:危険や注意が必要な場所を知らせます

- 場所の例:駅のホームの端、横断歩道の手前、階段の前など

👉 ここで止まって安全を確認する必要があるよ、という合図です。

うっかり進んでしまうと危険な場所に設置されているので、命を守る大切なサインになっています。

🟢 そのほかの点字ブロックの知識

🔹 色の意味はあるの?

点字ブロックの色は「黄色」が基本です。

これは、視力が少し残っている方にも見えやすいからです(コントラストが強いため)。

ただし、観光地やデザイン重視の場所では、色がグレーや茶色になっていることもあります。その場合でも**「触って分かる」ことが第一**です。

また、周囲の床と同じような色にしてしまうと、視覚に障害のない人でも気づきにくくなるため、注意が必要です。

🔹 最近の工夫

- ユニバーサルデザイン化:車椅子の人やベビーカーを使う人にもやさしい素材に

- 音声案内との連動:駅などでは音声やアプリと連動して誘導するシステムも増えています

- タイルの厚み調整:つまずきにくくするための改良

- 雪や雨に強い素材:滑りにくくする工夫もされています

このように、点字ブロックは年々進化し、多くの人にとって安心して移動できる社会を支える存在となっています。

🌟 まとめ

| 種類 | 特徴 | 役割 | 設置場所の例 |

|---|---|---|---|

| 誘導ブロック | 縦線状 | 進む方向を案内 | 通路、改札、歩道など |

| 警告ブロック | 点状(丸い突起) | 危険を知らせる | ホームの端、階段、横断歩道前など |

✨ みんなにできること

- 点字ブロックの上に自転車や荷物を置かない!

- 歩きスマホをやめて、ブロックをふさいでいないか周りを見よう

- 点字ブロックの上を歩く人がいたら声をかけて助けてあげよう

- 学校や地域でユニバーサルデザインを調べてみよう!

目が見えない人にとって、点字ブロックはまさに「命を守るサイン」です。

見えている私たちも、点字ブロックの意味を正しく知って、共に安全な社会を作っていきましょう!

📚 点字ブロックのトリビア15選

- 🌏 世界初の発明は日本

点字ブロックは1967年、岡山県の三宅精一さんによって考案されました。自宅近くの視覚障害者施設の人々が安全に外出できるよう、道路に敷いて進行方向や危険を知らせる仕組みとして誕生しました。この発明は日本から世界へ広がり、現在では多くの国で採用されています。 - 📜 正式名称がある

一般的に「点字ブロック」と呼ばれていますが、法律や規格上では「視覚障害者誘導用ブロック」と記載されます。この名称には、単なるタイルではなく、視覚障害者の移動を支援するための設計であることが明確に示されています。 - 🌐 世界中に広がった日本発のユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインとは、年齢や障害の有無にかかわらず誰もが利用しやすい設計思想のこと。点字ブロックはこの代表例であり、日本だけでなく40カ国以上で導入されています。国によって色や形が少し異なる場合もあります。 - 🔀 2種類だけではない

基本は「誘導ブロック(線状)」と「警告ブロック(点状)」の2種類ですが、場所によっては合成パターンや特別形状が使われます。例えば曲がり角や分岐点には、方向を示す工夫をした特殊ブロックが設置されることもあります。 - 💛 黄色が多い理由

視覚に障害のある方の中には、完全に見えない方だけでなく、弱視の方もいます。黄色は明暗のコントラストが強く、多くの人にとって認識しやすい色であるため採用されています。ただし景観との調和を考え、他の色が使われるケースもあります。 - 👥 視覚障害者だけのためではない

点字ブロックは、実際には高齢者や外国人観光客、小さな子どもなど、多くの人の移動安全に貢献しています。例えば駅のホーム端の警告ブロックは、見えている人にも「ここから先は危険」という注意喚起になっています。 - 🏛 発祥地には記念碑がある

岡山市北区の交差点には「点字ブロック発祥の地」の記念碑があります。観光客や視覚障害者団体の人々が訪れるスポットで、発明の歴史を学べる説明板も設置されています。 - 🛠 素材は場所によって違う

屋外では耐久性や耐候性が求められるためコンクリート製や硬質樹脂製が多く、屋内や商業施設では柔らかいゴム製や樹脂製が好まれます。これにより歩行時の足への負担や騒音を軽減できます。 - ❄ 雪国では特別仕様

北海道や東北などの積雪地帯では、滑り止め加工が施されたブロックや、雪かきの邪魔にならない薄型のブロックが採用されています。冬場の安全確保のために、色も雪に映える濃い色に変更する場合があります。 - 🔊 音声案内と連動するケースも

駅や大型施設では、ブロックの上に立つとセンサーが反応し、音声で案内してくれるシステムがあります。視覚情報だけでなく聴覚情報も組み合わせることで、さらに安全な誘導が可能になります。 - 📏 点字ブロックの幅は規格がある

日本工業規格(JIS)では点字ブロックの幅は30cmが標準と定められています。これは、白杖で触れたときや足で踏んだときに認識しやすいサイズとして決められました。 - 🏢 「段差の手前」だけじゃない

警告ブロックは危険箇所の手前だけでなく、施設の出入口や券売機、案内所の前にも設置されます。これは、利用者が目的地に到着したことを知らせる意味もあります。 - 👣 形の違いは触覚でわかる

誘導ブロックは縦方向の線があり、足裏や白杖で方向を感じ取れます。一方、警告ブロックは点状突起で、足裏に「ここは注意」という情報を瞬時に伝えます。この触覚の違いは非常に重要です。 - 🎨 景観配慮型の色もある

歴史的建造物や世界遺産の周辺では、黄色ではなく茶色やグレーなどが採用される場合があります。ただし、触覚での判別が第一のため、突起や線の形は必ず規格通りです。 - ⚖ 法律で設置が義務化されている場所がある

日本では「バリアフリー新法」により、駅や公共施設、大規模商業施設などには点字ブロックの設置が義務付けられています。これは安全性の向上と共生社会の実現を目的としています。

関連記事: