インド ・パキスタン戦争の原因

インド ・パキスタン戦争

🇮🇳 インド パキスタン 戦争 原因とは?分離独立から核開発、カシミール問題まで

インドとパキスタンは1947年の独立以来、3度の本格的な戦争を含む多数の軍事衝突を経験しており、その関係は「最も危険な隣国同士」と称されることもあります。両国間の敵対関係は、国際的な外交問題だけでなく、地域住民の暮らしや文化、経済、教育、安全保障といった多くの分野に深刻な影響を与え続けています。

とりわけ、両国が抱える領土紛争(特にカシミール問題)や宗教的対立構造は、70年以上にわたって緩和されることなく続き、近年ではサイバー戦や情報操作といった新たな戦線も生まれています。軍事衝突が発生するたびに数千人単位の死傷者が発生し、インフラや民間人の生活にも深刻な打撃を与えています。

また、両国が核兵器を保有しているという事実は、これらの衝突が単なる地域的問題にとどまらず、世界全体の安全保障に関わるリスクであることを物語っています。2020年代に入ってからも、カシミール地方での小規模な衝突や空爆、テロ事件が続いており、和平への道のりは依然として遠いままです。

さらに、インドとパキスタンの関係は国際政治や経済にも波及しており、中国やアメリカ、ロシアといった大国の戦略にも影響を与える重要な地政学的要所となっています。両国の対立は、アフガニスタン情勢や中央アジアの安定にも密接に関係しており、南アジアの安全保障アーキテクチャ全体を揺るがす可能性を秘めています。

この記事では、インド・パキスタン間の戦争の原因を、歴史的背景、宗教の相違、地政学的要因、核抑止、非対称戦争の進化、国際的影響といった複数の視点から掘り下げ、なぜこれほどまでに解決が難しいのか、また今後に求められる国際社会の役割とは何かを明らかにしていきます。

🕰 1. すべての始まり:1947年の分離独立

インドとパキスタンの対立の起源は、1947年のイギリスからの独立にさかのぼります。

- インド:ヒンドゥー教徒が多数派の世俗国家

- パキスタン:イスラム教徒のための国家として建国

この「宗教に基づいた国家分離」により、住民の大規模な移動と暴力が発生し、約100万人が犠牲になったと言われています。多数の村が焼き討ちに遭い、女性の拉致や虐殺も横行しました。

インドとパキスタンの間にはこの時点で既に「宗教に起因する深い不信感」が根付き、後のすべての衝突の土台となったのです。

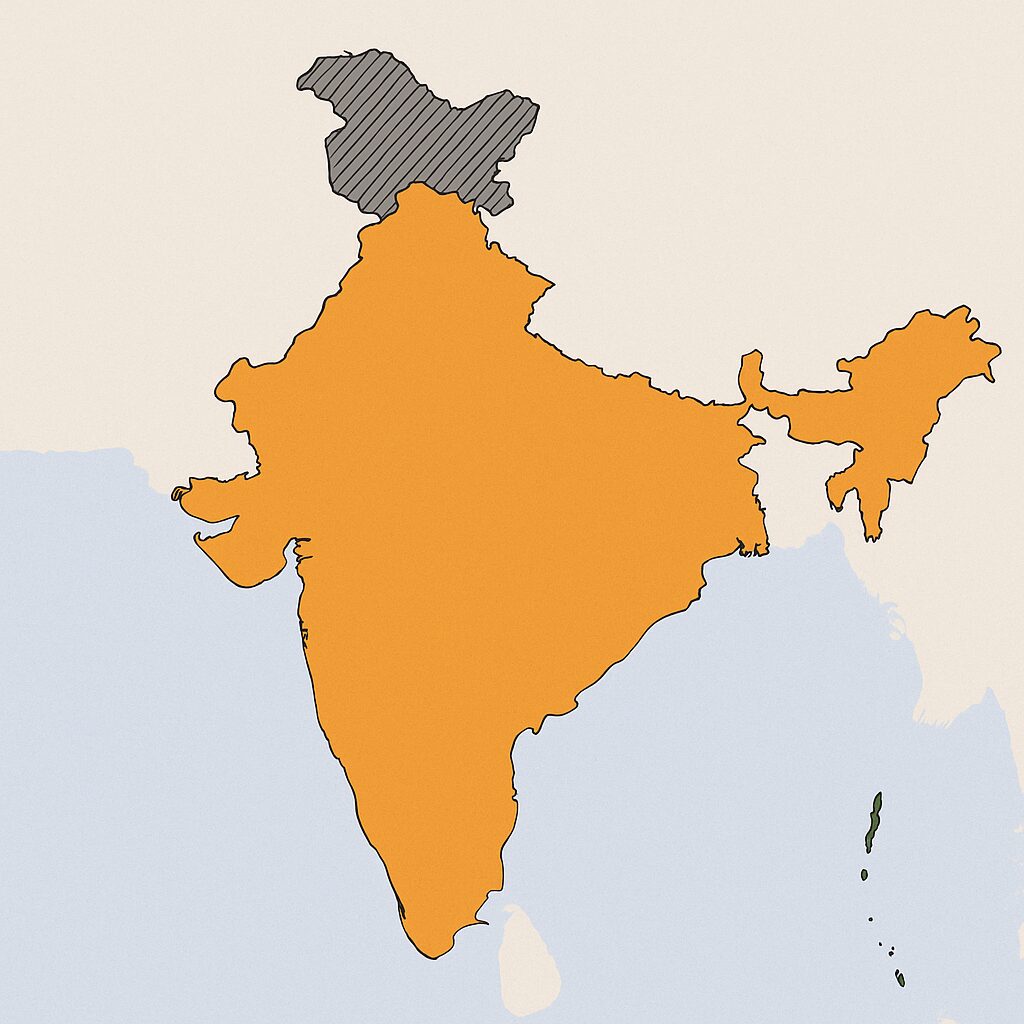

さらに、この分離の過程で最も大きな問題となったのが「ジャンムー・カシミール州」の帰属です。この地域はムスリム多数派ながら、ヒンドゥー教徒の藩王が統治しており、その選択が後の戦争の直接的な引き金となりました。カシミールの帰属問題は単なる領土問題ではなく、宗教、文化、民族、国家主権という極めて繊細かつ根深い要素が複雑に絡み合っています。

🗻 2. カシミール問題:すべての戦争の火種

🔥 第一次印パ戦争(1947〜1948年)

- ジャンムー・カシミールの藩王がインドへの帰属を宣言。

- これに反発したパキスタンの部族兵が侵攻。

- インド軍が派兵して衝突が拡大。

- 国連が停戦を仲介 → カシミールは実効支配によりインド支配・パキスタン支配に分断される。

🔥 第二次印パ戦争(1965年)

- パキスタンが再びカシミール奪還を試みて侵攻。

- インドが反撃、両国で大規模な戦闘。

- ソ連とアメリカが仲介に入り、タシケント協定が結ばれる。

🔥 第三次印パ戦争(1971年)

- 今度はバングラデシュ(当時の東パキスタン)の独立問題が原因。

- インドが難民流入と人道的理由から介入。

- パキスタンは敗北し、バングラデシュが独立。

これらの戦争はいずれも、カシミール問題を中心に勃発しており、国際的な仲裁や和平プロセスにも限界があることを示しています。また、両国はそれぞれにナショナリズムや宗教的アイデンティティを背負っており、妥協の余地が非常に狭くなっているのも対話を困難にしている大きな要因です。

💣 3. 核兵器の登場:抑止力か火薬庫か?

1998年、インドが地下核実験を実施したのに対し、パキスタンも同年に報復として核実験を実施。これにより、南アジアには2つの敵対する核保有国が誕生しました。

- インド:ラジャスタン州ポカランで5回の核実験を実施。

- パキスタン:チャガイ地区で6回の核実験を報復的に実施。

以降、両国は「核の均衡」により全面戦争を回避しているものの、小競り合いや局地戦のたびに核戦争のリスクが国際社会に大きな懸念をもたらすようになりました。

インドは「核の先制不使用(No First Use)」を掲げている一方、パキスタンは「必要であれば先に使う」としており、抑止力というより脅威として存在しているのが現実です。さらに、これらの核兵器の管理体制やテロリストへの流出懸念といった新たな課題も浮上しており、南アジア地域全体に不安定さをもたらしています。

⚔️ 4. テロと非対称戦争

21世紀に入って以降、両国の戦争形態は伝統的な正規軍の衝突から、「テロ」「越境攻撃」「非正規戦」にシフトしてきました。

主な事件例:

- 2001年:インド国会議事堂がパキスタン拠点の組織によって襲撃。

- 2008年:ムンバイ同時多発テロ(死者170名以上)

- 2016年:インド軍のウリ基地が襲撃され、インドが報復としてパキスタン支配地域へ越境空爆

パキスタン側は「国家としてテロを支援しているわけではない」と主張するものの、インドは「事実上の後方支援がある」として強い不信感を抱いています。

これらの事件を契機に、両国は従来の戦争以外にも、情報戦・心理戦・サイバー戦といった新たな戦場でも火花を散らすようになっています。プロパガンダ動画、SNSを利用した感情的対立の扇動、政府機関へのハッキングなど、多層的かつ複雑な攻撃が常態化しています。

🧭 5. なぜ戦争は繰り返されるのか?

🇮🇳 インド側の主張:

- カシミールは合法的にインドの一部。

- パキスタンはテロリストの温床であり、国家の体をなしていない。

🇵🇰 パキスタン側の主張:

- カシミールはイスラム多数地域であり、パキスタンに属すべき。

- インドはムスリム住民に対して抑圧的である。

さらに、両国の政権も国内のナショナリズムを背景に、対立をあえて政治的に利用する傾向があり、選挙のたびに関係悪化が起きる構造となっています。

メディアや教育現場においても、「敵国としての固定観念」が強く植え付けられており、若い世代が平和に対する展望を持ちにくい社会状況が形成されています。

そのため、衝突は繰り返され、根本解決は遠いままです。

🔍 Q&A:よくある疑問に答えます

Q. 今後また戦争になる可能性は?

A. 核兵器による「大戦争」の抑止力は働いているものの、**局地的衝突(カシミールでの空爆やテロ報復)**はこれからも続くと予想されています。また、気候変動や水資源の分配をめぐる新たな対立が火種となる可能性もあります。

Q. 国際社会は何をしているの?

A. アメリカ、ロシア、中国、国連が仲裁に入ることはあるが、宗教と主権が絡むため「政治的な限界」がある。冷戦期以降、世界の優先度から外れている印象もありますが、欧州連合やアフリカ諸国連合などが中立的立場から支援を模索する動きも見られます。

📝 まとめ

インド・パキスタン戦争の原因は、単なる国境の争いではありません。そこには宗教・民族・歴史・安全保障・テロ・核問題といった複雑で絡み合った背景があります。

それぞれの正義がぶつかり合い、相手の存在そのものを否定しかねない構造が根底にあるため、戦争は形を変えて繰り返されてきました。

これからの平和構築には、政府同士の対話だけでなく、若者や市民レベルでの相互理解、文化・教育の交流促進、ジャーナリズムやアートを通じた共感形成といった**「長期的かつ根気強い信頼の構築」**が求められています。

また、宗教指導者や教育者など、地域社会に深く根付いた影響力を持つ人々の役割も極めて重要です。国際社会はこうした取り組みを支援し、平和と安定に向けて橋を架けていく必要があります。